В «Манеже» стартовала выставка-блокбастер «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта». Эволюцию технологий и художественных подходов здесь предлагают проследить, изучив 600 отпечатков. Среди них — подарок одного из создателей фотографии Луи Дагера императору Николаю I, первые опыты фотомонтажа в версии Эль Лисицкого, кадры Евгения Халдея с крыши Рейхстага в мае 1945-го, работы петербургского фотохудожника-нонконформиста Бориса Смелова, ироничные постановки Влада Мамышева-Монро и цифровые эксперименты AES. Рассказываем, как устроена экспозиции и что на ней стоит рассмотреть подробнее.

Когда в первой половине XIX века открыли технологию фотографии, было совершенно не очевидно, что она найдет широкое применение в искусстве. Притязания на изобретение высказывали и наука, и даже эзотерика — так, величайший французский фотограф-первопроходец Надар считал, что снимок позволяет найти божественное за формой плоти, писатель Бальзак избегал попадания в кадр, чтобы у него не украли часть жизни, а на карточках регулярно видели «призраков».

Прошло почти 200 лет. Казалось бы, фотография окончательно утвердилась как художественная практика. Но появляются изобретения, которые заставляют опять задаваться вопросом: «А искусство ли это?» Алексей Логинов, куратор выставки-ретроспективы в «Манеже» настаивает — технологии развиваются, и их не надо бояться, но смысл они имеют не сами по себе, а их конечный результат. Артефакт искусства при этом — фотография как объект. Поэтому важно, что все работы в экспозиции — авторские отпечатки.

Как устроена выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта»?

Отправная точка выставки — «ковчег» или «мавзолей», спроектированный архитектором столичной галереи «Триумф» Иваном Репкиным для демонстрации ранних дагеротипов (дагеротипия — первая массовая и коммерчески успешная фотографическая технология, запатентованная в 1839 году Луи Дагером. — Прим.ред.).

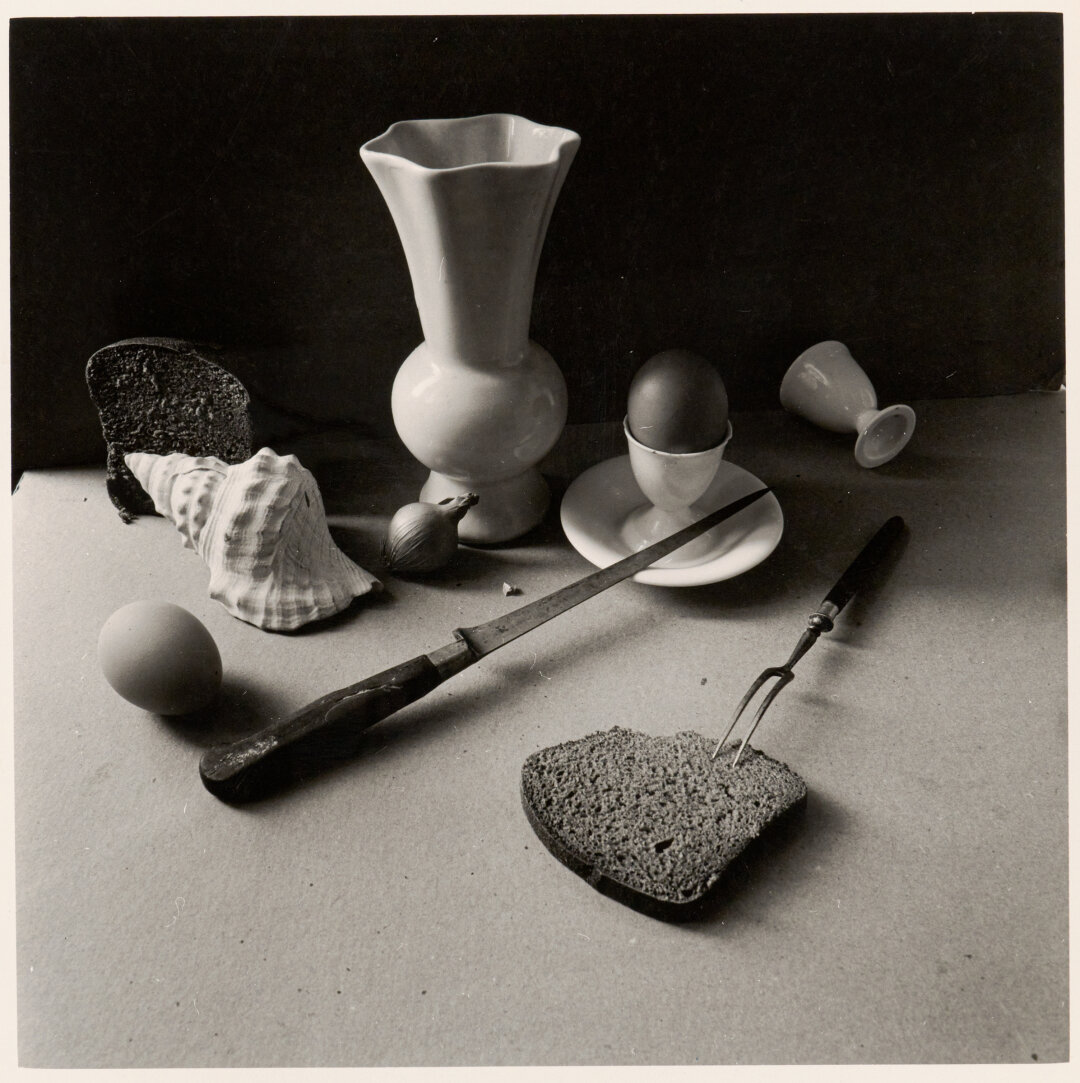

Центральная партия здесь у трех снимков, сделанных самим Дагером и подаренных им Николаю I. На одном — вид Нового моста в Париже, на двух других — натюрморты. Аккомпанируют им портреты из российских дагеротипных ателье.

От старта российской фотографии выставка движется по следам исторического процесса разными тропами: разведены (но не противопоставлены!) Москва и Петербург, официальное и нонконформистское искусство. Первый этаж посвящен классической (очень условно!) фотографии до 2000-х.

Как менялась фотография и ее темы?

Эволюция такова: за дагеротипами следуют подчеркивающие престиж государства архитектурные виды и фиксация коллекции царской семьи, вошедшие в альбом «Сокровища искусств древней и новой России» Теофиля Готье и Пьера-Амбруаза Ришбура. Статус отдельных людей, а не страны в целом демонстрируют портретные изображения. Раскрашивая их, фотографы начинают с военных знаков отличия, не всегда добираясь до лиц. Здесь же встречается один из самых ранних примеров фотомонтажа: Александр Эйхов в отпечатке «Августейшее семейство Российского императорского дома (Александр II с женой, детьми, братьями, племянниками)» совмещает отдельные фигуры, позаимствованные из снимков других фотографов.

Чем доступнее становится фотография, тем больше расширяется спектр тем. Пейзажи, пасторальные и фабричные, крестьяне и представители различных народностей Империи — все попадает в объектив. При этом фотография продолжает играть достаточно утилитарную роль. С ее помощью иллюстрируют индустриальный прогресс, ее используют полицейские для поимки преступников. Появляется жанр репортажа, в том числе военного, а российский фотограф шотландского происхождения Вильям Каррик раздает снимки друзьям-художникам, чтобы заменять ими натуру.

С попыткой фотографов придать своей практике значение художественной, не уступающей остальным видам изобразительного искусства, связано явление пикториализма. Используя различные ухищрения, авторы старались сделать снимки максимально похожими на живопись и графику. Например, Анатолий Трапани считал, высшей степенью признания ситуацию, когда приглашенные на выставку художники задавали вопрос: «А где же здесь фотография?»

После 1917 года фотография, как и остальное искусство, стремится осознать специфику медиума, освободиться от излишней нарративности и подражания живописи. На смену пиктореализму приходят поиски нового видения и приемы, сформулированные, в том числе, Александром Родченко: диагональные построения, ракурсные композиции (сверху вниз и снизу вверх), активный передний план, кадрирование, фотоколлаж.

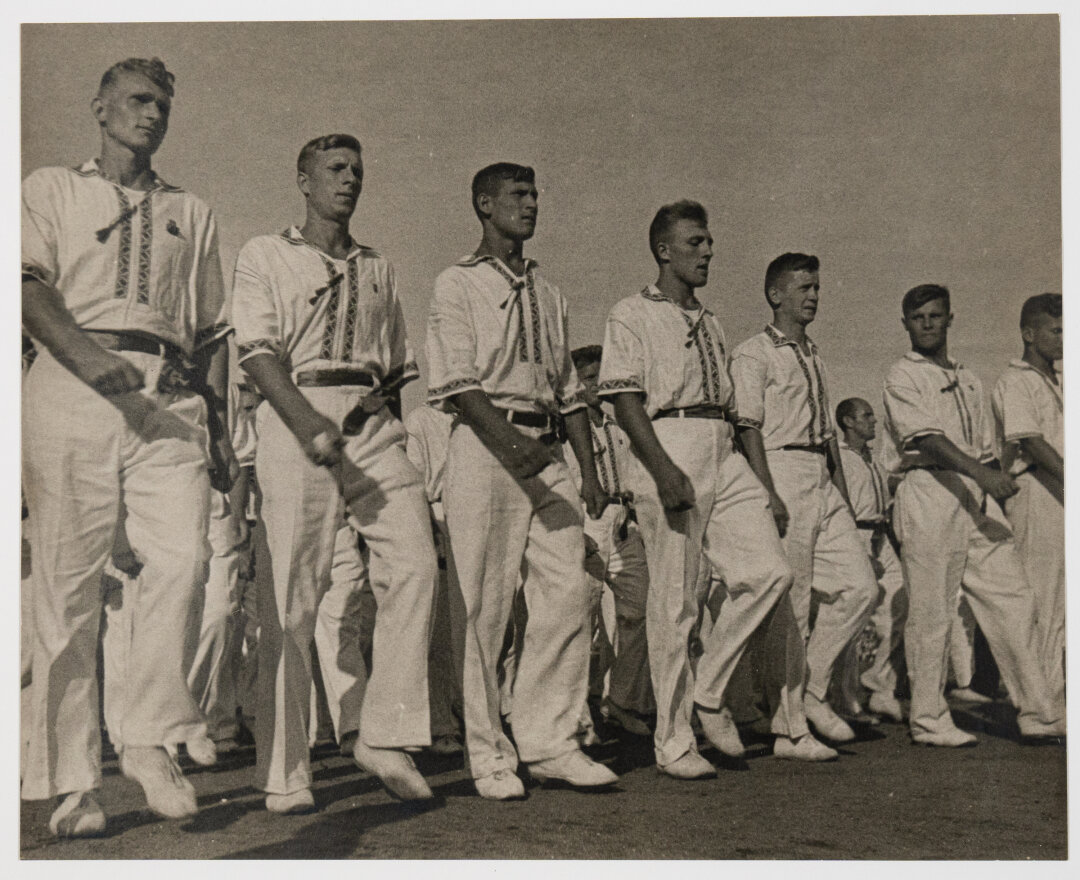

Логика ХХ века диктует дальнейший путь фотоискусства. Авангард вытесняет более простой и понятный неподготовленному зрителю соцреализм с его оптимистической верой в скорое наступление счастливого будущего для каждого рабочего. Но вместо этого приходит Вторая мировая война. Все представления о съемочной практике оказываются нерелевантными действительности. Сделать документальный кадр в условиях боевых действий почти невозможно. На передний план выходят фотографии-символы. Часто постановочные, но достигающие нужного эффекта.

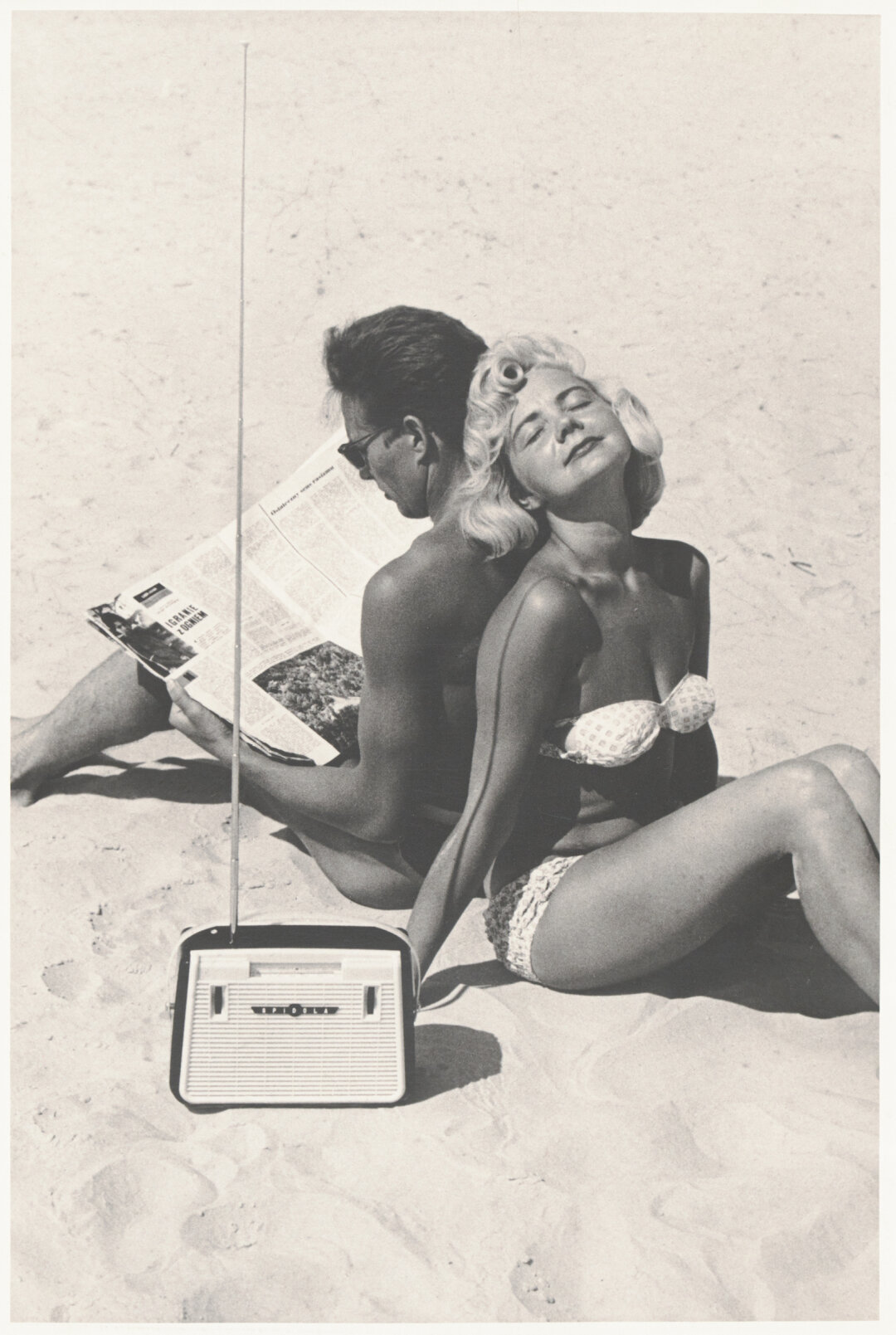

Послевоенное время в фотографии характеризуется одновременно отражением пафоса строительства-восстановления и интересом к частной жизни. Это период расцвета стрит-фотографии и экспериментов нонконформистов — от возвращения к старым, «благородным» техникам печати до полной деконструкции изображения и перехода к абстракции.

Второй этаж отдан фотографам последних трех десятилетий. Можно увидеть технические и концептуальные эксперименты в художественной фотографии. Здесь и дуэт Макаревич-Елагина, и ироничный Мамышев-Монро, и серия про циркачей Али Есипович, и эстетские AES (список неполный!). А также работы арт-группы «ГрОМ», участники которой Ольга Мичи и Алексей Логинов курируют выставку.

Какие хайлайты у выставки?

Луи Дагер. Три дагеротипа, подаренные по решению министерства иностранных дел Франции российскому императору Николаю I. Старт истории отечественной фотографии.

Эль Лисицкий и Макс Альперт. Фотомонтаж «Рабочий и крестьянин». Экспериментальное изображение создано специально для фотографического журнала «СССР на стройке», выходившего с 1930 по 1949 годы. Тот открыл миру имена Александра Родченко, Макса Альперта, Дмитрия Дебабова, Георгия Петрусова, Бориса Игнатовича и Аркадия Шайхета. Это пример поиска новых форм для нового человека.

Дмитрий Бальтерманц. «Горе». Одна из самых известных фотографий об ужасах войны. Кадр был сделан в 1942 году на месте расстрела мирных жителей. А небо домонтировано в 1960-х — с другой фотографии, чтобы усилить трагизм.

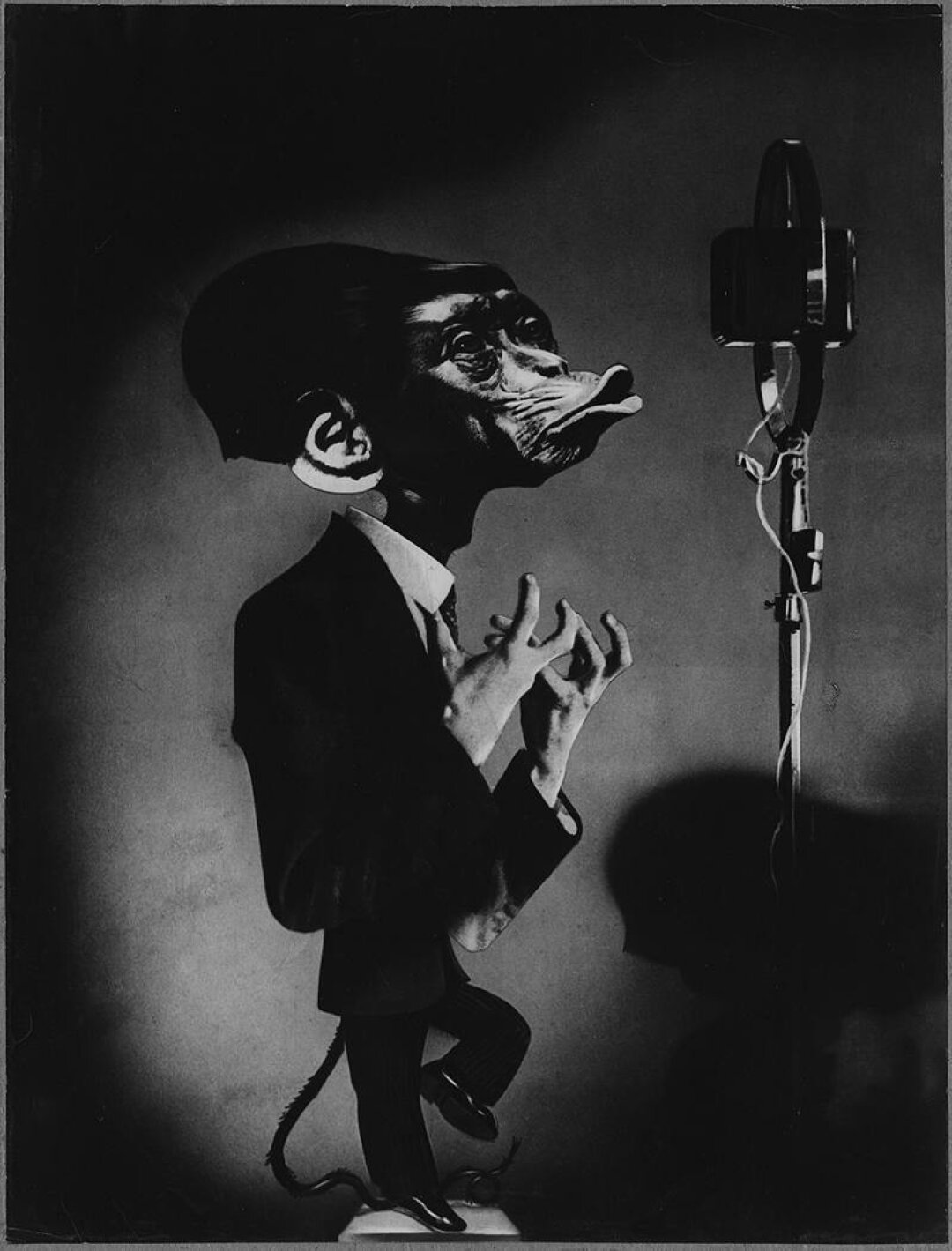

Александр Житомирский. «Геббельс». Снимок, за который фотограф попал в список личных врагов немецкого министра пропаганды — на третье место после Юрия Левитана и Ильи Эренбурга. Карикатурное изображение немецкого бонзы в виде обезьяны.

Николай Хорунжий. «Новая квартира». Культовый и скандальный кадр с обнаженной девушкой, слегка прикрытой занавеской в ванной комнате. Создавался как идеологическая иллюстрация достижений хрущевского строительства.

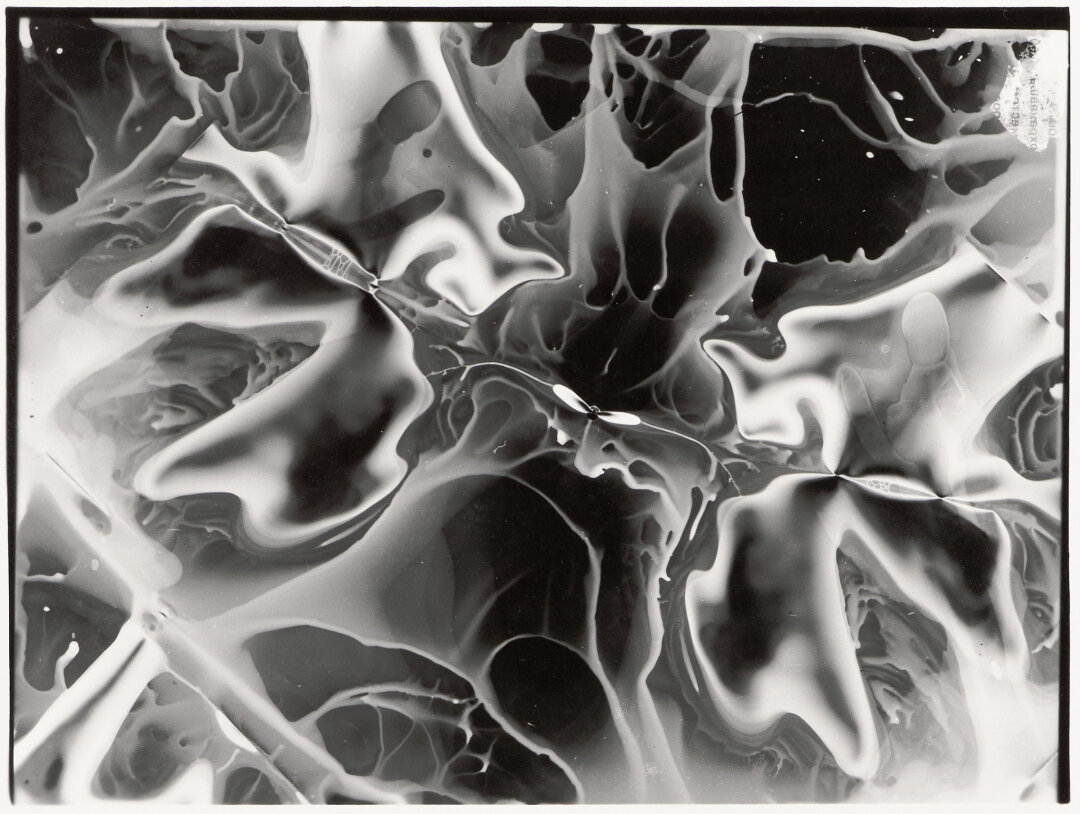

Евгений Малахин. Серия «Принцип случайности». Абстрактные изображения, полученные благодаря экспериментам с фотопленкой, которую художник замораживал в холодильнике, кипятил в кастрюле и окунал в химические растворы.

Сергей Борисов. «Дефиле». Деконструкция значения советского флага, превращенного в модный наряд. Как и многие работы автора, отражает дух перестройки.

Лев Звягин. Серия «Сталкер». Завораживающие черно-белые кадры мусора. Интерес к экологической повестке до того, как это стало мейнстримом.

Валентин Самарин. Sanki. Изображения на грани фигуративности и абстракции. Реальности и метафизики. Разума и безумия.

Владислав Мамышев-Монро. Проект «Любовь Орлова». Менее известный, чем серия «Жизнь замечательных Монро», но не менее интересный. Перевоплощение и погружение в личность советской кинодивы.

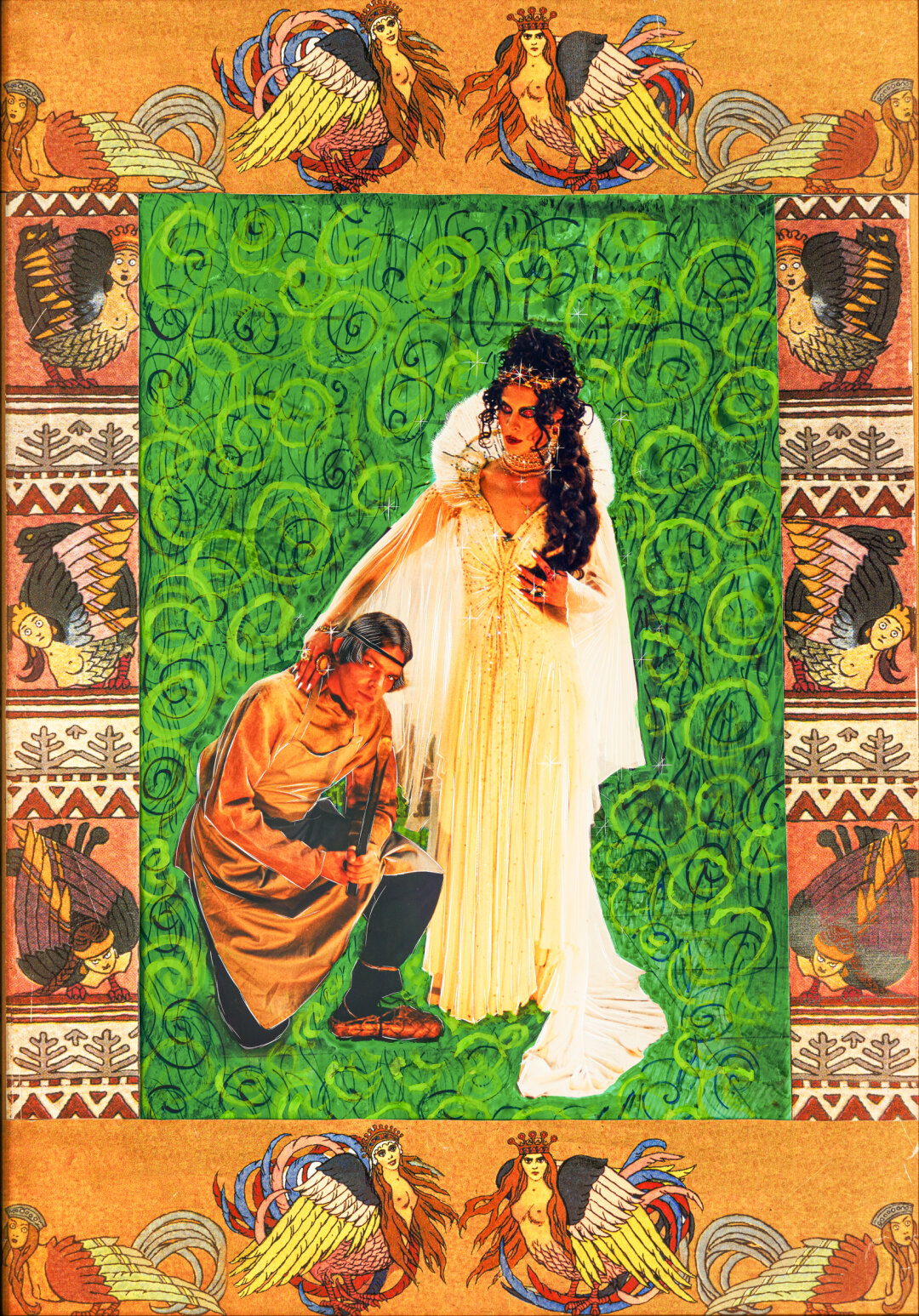

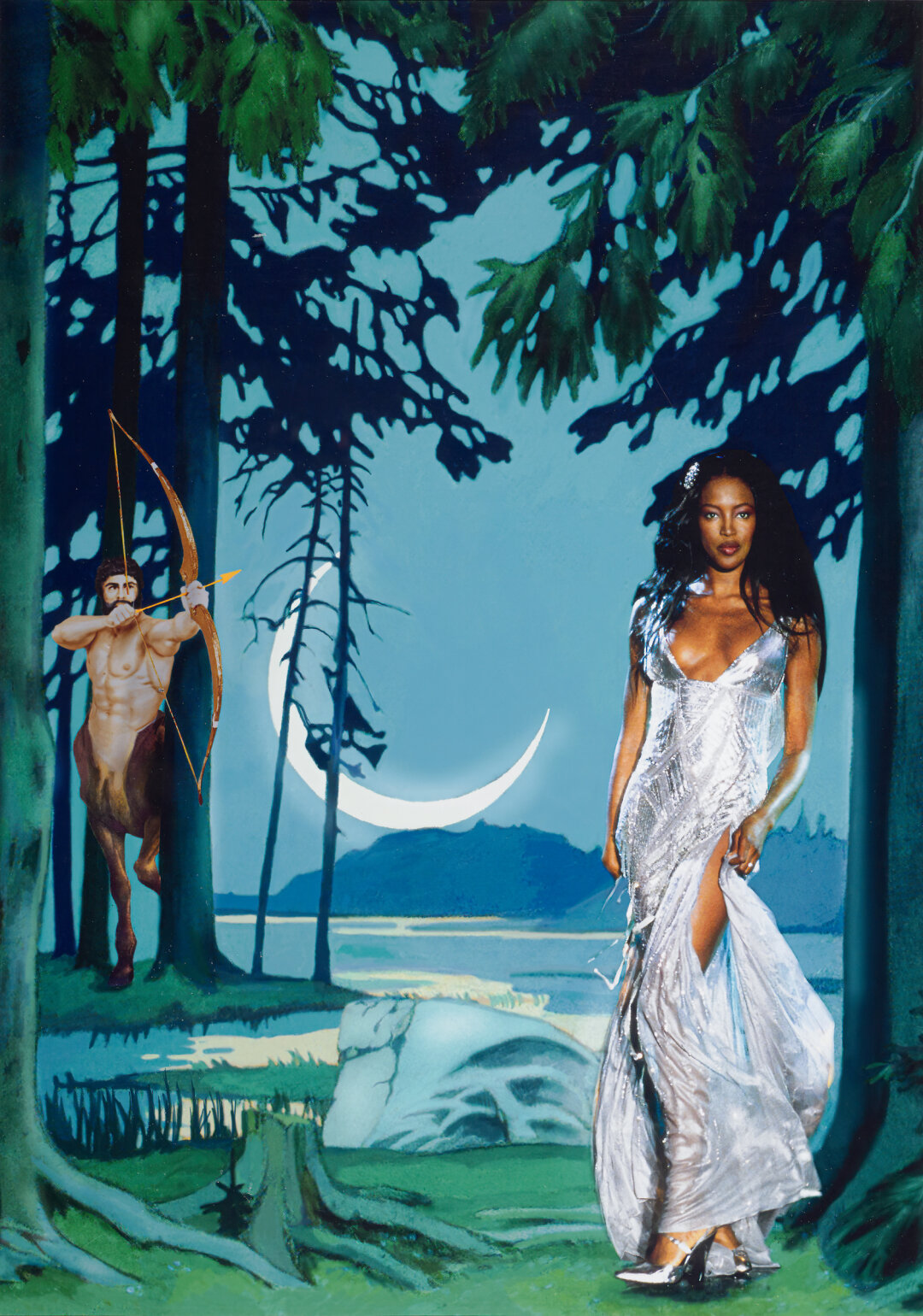

AES. Ковры из «Исламского проекта». Первые работы группы, получившие мировую известность. Ироничные коллажи, соединяющие символы «старой» европейской культуры с мусульманскими атрибутами.

Выставка продлится до 5 октября. Подробнее здесь.

Работы из коллекции Центра визуальной культуры Béton.

Кураторы проекта:

Ольга Мичи, соосновательница ЦВК Béton, коллекционер и художник

Алексей Логинов, сооснователь ЦВК Béton, коллекционер и историк фотографии

12+

Комментарии (0)