В издательстве Европейского университета выпустили книгу «Введение в институциональную историю искусства: академия, выставка, музей в Европе в Новое время». Это учебное пособие, в котором искусствовед и создатель петербургского графического кабинета Wöd Андрей Шабанов максимально доступно рассказывает, как возникли три кита, на которых экспозиции базируются и сейчас: публичность, каталоги и критическая оценка. Публикуем отрывок из нон-фикшена.

В начале XVIII века регулярная публичная выставка современного искусства была таким же новшеством, как и академии художеств. До появления последних в Европе в конце XVII — начале XVIII века встреча широкой публики с искусством часто была сопутствующей практикой религиозных мероприятий либо политических церемоний, ритуалов. То есть подобная встреча едва ли воспринималась как самоценное эстетическое событие. Так, живопись и скульптуру религиозного содержания можно было увидеть в церквях и на праздничных шествиях. Изображения со светскими аллегорическими сюжетами и портреты могли использоваться в официальных торжествах, скульптурные изображения правителей — в оформлении городских площадей и т. п. Вместе с тем многочисленные частные художественные коллекции старых мастеров и современного искусства были доступны для знакомства только узкому, привилегированному классу состоятельных людей: знатокам, коллекционерам, путешественникам. Во многом у того же круга профессионалов и ценителей была возможность знакомиться с современным искусством в мастерских художников или на непродолжительных предаукционных показах распродаваемых частных коллекций. Ситуация заметно меняется с появлением академий художеств с их претензией на публичный и общественно значимый характер. Так, уже флорентийская и римская академии художеств от случая к случаю устраивают выставки, чтобы демонстрировать общественности результаты работы их студентов и мастеров. Однако ключевая роль в появлении и распространении регулярной публичной выставки современного искусства принадлежит французской Королевской академии. Противопоставляя себя городским гильдиям с их закрытостью, ремесленным и коммерческим укладом, Королевская академия настаивала на публичном, интеллектуальном и просветительском характере своей деятельности, на том, что она — главная образовательная художественная институция, государственный патрон искусств и арбитр вкуса. Наравне с конференциями публичная художественная выставка должна была воплощать эту идеологию на практике.

Однако, так же как и конференции, практика публичной демонстрации своих работ долго приживалась среди академиков, прежде чем стала естественным элементом художественной жизни Парижа. То, что выставки нужно проводить, формально было отражено в редакции устава академии, сделанной в 1663 году, и считается, что на их организации, как и на проведении конференций, настоял Кольбер. Сохранились визуальные и текстовые свидетельства спорадического характера первых подобных академических выставок в 1664, 1665, 1667, 1673, 1699, 1704 годах. В частности, на одной из таких отчетных выставок был показан живописный цикл Лебрена, посвященный походам Александра Македонского. Выставки могли проходить, например, во дворе Пале-Рояля или в Большой галерее Лувра. В 1725-м академическая выставка открылась в Квадратном салоне (Salon Carré) Лувра. После очередного продолжительного перерыва здесь же c 1737 года и вплоть до середины XIX века будут проводиться все дальнейшие академические выставки, благодаря чему за ними закрепилось название «Салон», ставшее нарицательным. Так Салон стал «первым регулярным, открытым и бесплатным показом современного искусства в Европе, всецело светским мероприятием, организованным с целью поощрения и развития прежде всего эстетического чувства у широкой публики».

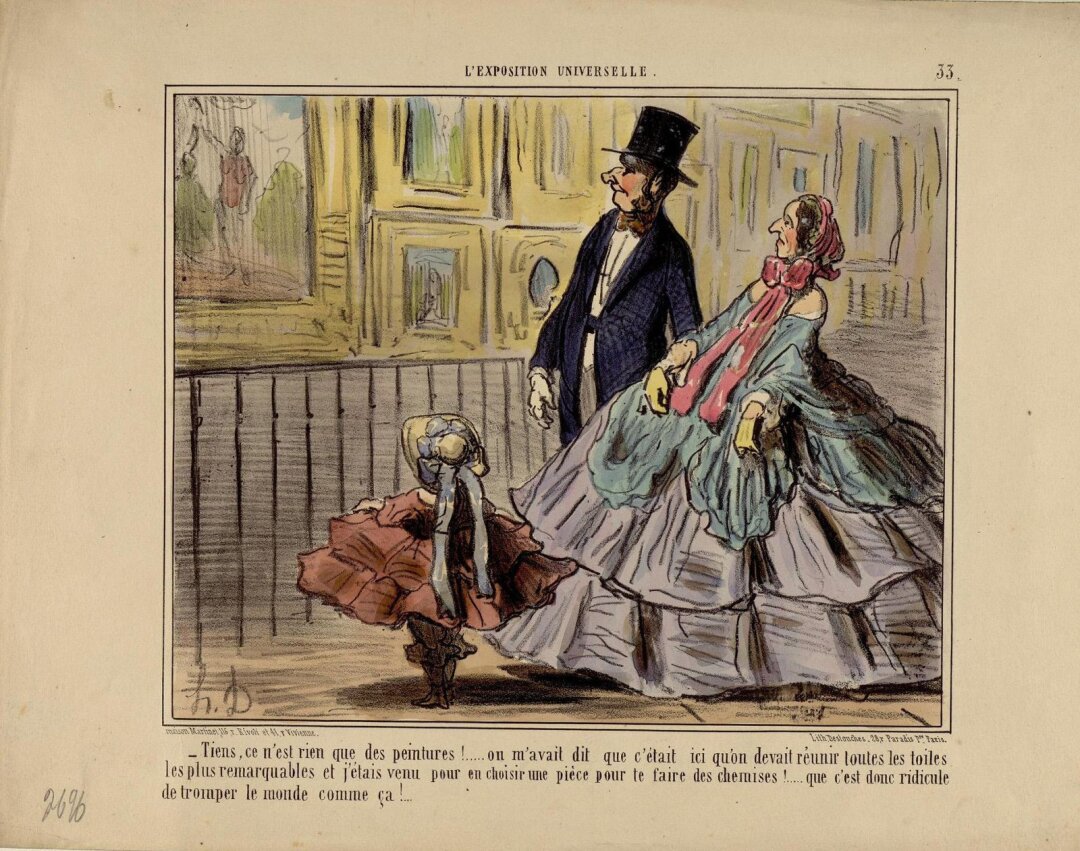

Появление практики художественной выставки сразу же породило новый жанр — каталог (livret). Первый такой «ливре» был опубликован к академической выставке 1673 года. Он следовал реальной развеске работ, содержал краткое описание экспонатов, сведения об академических должностях и званиях авторов. По мере развития Салона каталог увеличивался в объеме, отражал все больше информации о художниках, новых представленных видах искусств, сюжетах, составе жюри, общих правилах институции и тому подобных вещах. Здесь же отмечу, что без каталога ориентироваться в экспозиции Салона было практически невозможно, поскольку картины могли не подписываться и, главное, располагались по всему периметру Квадратного салона в несколько рядов до самого потолка, в манере так называемой шпалерной развески. Продажа каталога позволила академии не только частично покрывать расходы на организацию выставки, но и судить о растущей посещаемости Салона, который с самого начала и вплоть до середины XIX века оставался принципиально бесплатным, доступным эстетическим опытом и поэтому привлекал самый широкий социальный спектр зрителей.

Так Салон оказался одной из ключевых институций и манифестаций зарождающейся публичной сферы во Франции. Художественная выставка появляется наравне с возникающими в то же самое время литературными салонами, концертными залами и театрами. Все они перестают быть фактом исключительно дворцовой культуры и начинают расширять свою аудиторию за счет образованных состоятельных жителей крупных европейских городов. Важно, что эта публичность была в новинку как для зрителя, так и для искусства. Бесплатность Салона (в отличие от концертов и театров) привела к тому, что он стал уникальным светским пространством, где впервые стала собираться вместе социально разношерстная публика. И в том же публичном пространстве впервые начали выставляться вместе живописные и скульптурные произведения, созданные формально свободными художниками академии, ради самоценного эстетического и критического суждения профессионалов, любителей и широкой публики.

Салон в равной степени оказался институциональным воплощением абстрактного рынка, пришедшего на смену индивидуальному меценату и заказчику. Не обремененный условиями индивидуального заказа, свободный художник теперь должен был считаться с законами спроса и предложения. В силу своего почти монопольного положения Салон стал основным местом встречи агентов художественного процесса: академии, правительства, меценатов, художников, дилеров, галерей, критиков, коллекционеров и музеев; и эта встреча происходила при широком участии зрителя, закономерного или случайного. А потому Салон на протяжении многих лет был главной площадкой, на которой складывалась профессиональная карьера французского художника. Здесь демонстрировались как произведения, выполненные во время пенсионерства в Риме или же заказанные государством, так и работы, формально подтверждающие квалификацию художника при получении официальных постов и наград, работы, отражающие творческую эволюцию, новаторские устремления и социально-критические взгляды автора. Кроу показал, что эта радикально новая парадигма публичного функционирования искусства не могла не сказаться на появлении новых (и во многом современных) творческих стратегий художников. Притом официально в Салоне произведения напрямую не продавались, здесь зарабатывался скорее символический капитал, который впоследствии мог конвертироваться в экономический через представителей, дилеров, потенциальных покупателей и заказчиков.

Новый и регулярный характер встреч высокого искусства, агентов художественного рынка и социально разношерстной публики способствовал появлению независимого критического посредника. Последний высказывал экспертное мнение и/или комментировал для часто неподготовленного зрителя смысл произведений. Так возникла художественная критика в ее узком современном значении. Сообщения об академических выставках делались почти с самого их зарождения, но эти сообщения исходили от официальных структур и публиковались в печатных изданиях вроде «Меркюр де Франс» (Mercure de France). Такое положение вещей стало стремительно меняться, как только Салон начал функционировать на регулярной основе, то есть с 1737 года. Зарождение художественной критики традиционно отсчитывается с момента выхода брошюры памфлета «Размышления о некоторых из причин нынешнего состояния живописи во Франции» Этьена Лафона де Сент-Йенна (1688– 1771). Опубликованный в 1747 году как рецензия на предыдущий Салон, этот текст является самым ранним примером независимого от академии и любых других официальных структур публичного, критического и компетентного отклика на выставку современного искусства. Лафон обосновывал право на публичное высказывание мнения так: «Выставленная картина — это как книга в день ее публикации или как премьера спектакля в театре: все имеют право на собственное суждение». Именно фактор публичности во многом объясняет, почему за точку отсчета берется памфлет Лафона, а не, скажем, сейчас намного более известные и ценные в литературном и интеллектуальном отношении обзоры Салонов Дени Дидро (1713–1784). В отличие от памфлета Лафона «Салоны» Дидро, написанные с 1759 по 1781 год, оказались доступны для широкой публики уже только в следующем столетии. Изначально они публиковались в рукописном журнале «Литературная, философская и критическая корреспонденция» Фридриха Мельхиора Гримма (1723–1807) с очень ограниченным тиражом — 15–20 экземпляров — и привилегированным кругом европейских подписчиков. В их число входила, например, Екатерина II. Причем многие из них пребывали очень далеко от Парижа и не могли видеть того, о чем писал Дидро. Своевременный, публичный и компетентный памфлет Лафона о выставке, доступной для просмотра его читателям, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Публикация повлекла за собой отмену очередного Салона, преследование автора и цензурные меры, но это не остановило других, кто стал, пускай зачастую анонимно, высказывать свое мнение о последующих академических выставках. Так, уже к середине XVIII века сложились все те основные черты, которые свойственны художественной выставке и по сей день: публичная экспозиция произведений искусства, наличие каталога и художественная критика, действующая от имени экспертного сообщества и в интересах разнородной публики.

18+

Комментарии (0)