Не стало куратора Аркадия Ипполитова — нашего любимого искусствоведа, дорогого сердцу всей редакции «Собака.ru». Мы вспоминаем наше последнее большое интервью с Аркадием Викторовичем: о Гурьянове, Врубеле и, конечно, красоте.

«Я не хотел, чтобы выставка стала личной историей: Георгий в достаточной степени был строг, мало кого к себе допускал и совсем не хотел, чтобы проскальзывало что-то личное, мягонькое, сентиментально-тряское».

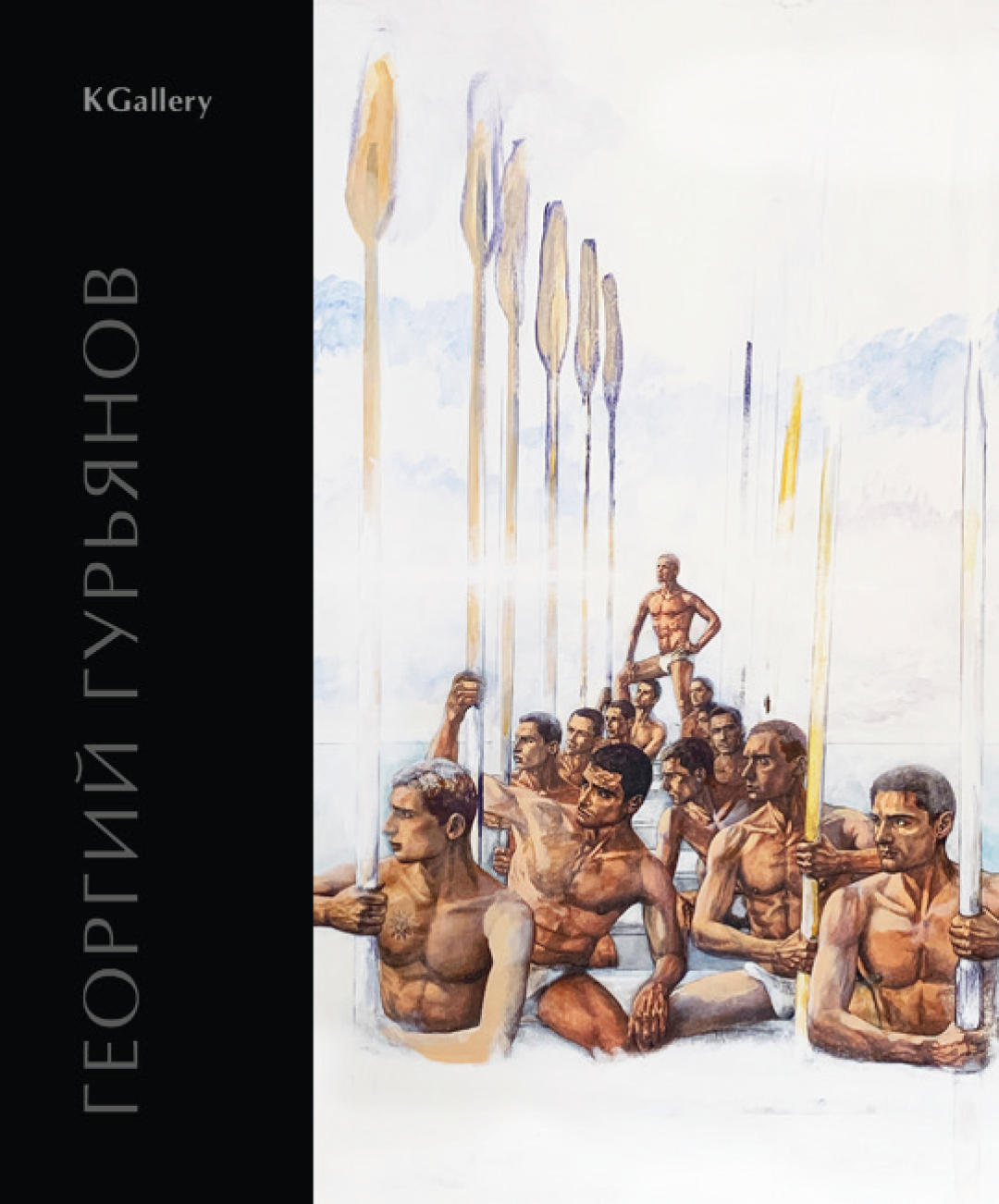

В июле в КGallery открылся ваш кураторский проект — выставка Георгия Гурьянова под актуальным названием-цитатой «Куда ж нам плыть?..». Почему именно сейчас?

Над идеей выставки Гурьянова — большого живописца конца ХХ — начала ХХI века — я размышлял очень давно, но так как почти все его работы раскуплены, а многие из них отправились за границу, то уже годы я веду переговоры с коллекционерами. Недавно я закончил книгу «Георгий Гурьянов» — она выйдет в августе. И галеристка Кристина Березовская убедила меня в том, что для выставки самое время. Понятно, что привезти сейчас искусство из-за рубежа невозможно, поэтому после некоторых колебаний было решено показать вещи из частного собрания, которые остались после смерти в мастерской Георгия, часть из которых non finito — незаконченные.

Для тех, кто бывал у него на улице Некрасова, выставка ощущается особенно ностальгической, а насколько это личная история для вас?

Вы знаете, я очень старался, чтобы она не стала личной историей. Я и книгу написал так, будто все умерли, в том числе и автор. Я стараюсь абстрагироваться, в первую очередь потому, что сам Георгий в достаточной степени был строг, мало кого к себе допускал, совсем не хотел, чтобы проскальзывало что-то личное, мягонькое, сентиментально-тряское. Он строил свой образ, всегда следовал ему — и правильно делал.

Поэтому тема работ, которые вы отобрали для выставки — человек в образе?

У Георгия вообще все про человека в образе, у него нет ничего такого с тепленькой вонюченькой человечинкой. Конечно же, я осознанно не включил в выставку, но включил в книгу его детские рисунки. В них еще можно разглядеть беззащитную открытость. Но с 1990-х он стал таким, каким хотел казаться (в 1990-м погиб Виктор Цой, фронтмен группы «Кино». — Прим. ред.).

Как вам кажется, почему люди искусства часто выбирают маску, а не сердечность?

Чем больше людей вокруг, тем больше нагрузка. Это ведь сердца не хватит, если со всеми сердечно. Думаю, что маска — не в плохом смысле — необходима для сохранения целостности.

Георгий Гурьянов был участником группы «Кино», до сих пор определяющей эстетику рок-музыки. Зачем мегапопулярному музыканту миф — понятно, а зачем он художнику?

Любой талантливый человек есть миф. Искусствоведы только тем и занимаются, что мифы создают, а потом разрушают. Возьмем Рембрандта: в XIX веке сложился нарратив о живописце, который преуспевал, потом его настигло разорение и он превратился в великого и прекрасного одиночку. Сейчас все говорят о том, что он был не такой уж и одиночка, не так уж он и разорился и вообще у него был довольно вредный характер. Опять же — все это мифы. Как на самом деле все было? Всего этого никогда не было, скажем так.

О Рембрандте мы можем судить лишь по каким-то редким документам, а здесь мы имеем дело с нашим современником.

Даже в этом случае все зависит от личной оптики: у вас сложился один образ, у меня, может быть, совсем другой. Гурьянов был сильной личностью, эту самую оптику настраивавший. И общался он на разных уровнях: для публики он транслировал определенный стиль, который и культивировал своей живописью, а для каждого из близких друзей раскрывался по-своему. Но явно он никого не хотел пускать в свою личную жизнь.

Я, как ни странно, помню нежнейшего, волнующего человека с какой-то беззащитностью и детскостью даже.

Здорово, что вы это почувствовали, потому что он пытался это скрывать, мир его сильно ранил, в какой-то мере образ был его противодействием. Многие вспоминают его как холодного и презрительного. По правде сказать, Гурьянов мог любого поставить на место, при этом действительно будучи достаточно нежным и ранимым человеком. Эту детскость и простоту я пытался раскрыть в книге о нем, именно поэтому решил опубликовать много детских рисунков Георгия. Кому бы сейчас ни захотелось увидеть детские рисунки Микеланджело или Рафаэля, но никто к ним в их детстве не относился с почтением, и они исчезли. Я думаю, что существует три Георгия: один до 1990-го, второй — после, а в XXI веке появляется как бы поздний Гурьянов, который очень созвучен своим незаконченным вещам. У персоны вообще может быть множество субличностей, а вовсе не один доппельгангер, как было свойственно считать литературе эпохи романтизма. У Пушкина в один и тот же день могло быть написано два письма: одно страшно развеселое, а второе полное грусти, тоски и меланхолии.

Вы ведь неспроста строчку из пушкинской «Осени» выбрали названием выставки.

Да, это стихотворение считается пейзажным, но на самом деле оно о творчестве. Более того, сцена с описанием корабля очень точно относится к работам Гурьянова:

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,

Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут

Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;

Громада двинулась и рассекает волны.

Это его любимая тема, причем я даже не уверен, что он был в курсе, что classicus на латыни значит «морской», отсюда и «классицизм». Вся классическая линия в работах Георгия связана с классикой Средиземноморья: «Одиссея», аргонавты.

«Любимое слово нынешнего времени — “мульти”: мультикультурность, мультизадачность и, среди прочего, мультикрасота: Венера Милосская прекрасна, но не менее прекрасна Венера Виллендорфская».

Новая Академия Изящных Искусств, созданная Тимуром Новиковым, к которой принадлежал и Гурьянов, переосмысливала и воспевала классические образцы. Эволюционирует ли вообще красота?

Нет ничего сложнее, чем говорить про красоту. Умберто Эко в своей книге «История красоты» показал, что это понятие изменчиво, субъективно и относительно. Красота как одно из главных достоинств была определена в эпоху Возрождения, когда вообще зародилось понятие «искусство». Возникло оно благодаря тому, что появилась «художественная ценность», ею были наделены, в первую очередь, античные скульптуры. В саму античность на них смотрели как на предметы религиозного культа. Зачатки художественной ценности прорастали уже тогда, но исчезли после варварского нашествия и распространения христианства, когда статуи уничтожали и никоим образом не ценили. И вдруг флорентийцы, как самые продвинутые и умные европейцы, в эпоху Возрождения сообразили, что обломки, которые никому никогда не были нужны, есть чистая красота. Эта красота довела их до того, что папа римский поставил Аполлона Бельведерского в центре своей резиденции в Ватикане, оплоте католицизма, потому что язычество ушло на второй план, а на первый вышла красота. Так искусство, которое прежде воспринималось как мастерство, получило художественную ценность.

Но что-то пошло не так.

В конце XIX века поняли, что красоты много, она разнообразна и не сводится к античной красоте, к идеалу, к нормативной эстетике. А в начале ХХ века вообще решили, ну ее на хрен, эту красоту, она не главное достоинство искусства, а может быть, и вовсе его недостаток. Соответственно, красота может превратиться в некрасивость, а гениальное произведение может быть даже уродливым. Это привело к тому, что мы называем «модернизм», в котором все относительно: абстракция — красота или уродство? Создание Новой Академии в 1989-м было ловким ходом: вроде бы устаревший принцип нормативной эстетики, классической красоты, который все тысячу раз разрушали, был провозглашен самым современным. Но он был абсолютно в контексте порхания постмодернистской мысли, потому что в 1980-х интеллектуалы всего мира стали говорить, что им надоели банки Уорхола и хочется Мадонн и Святых Себастьянов Гвидо Рени. Как при этом балансировать на грани, не впасть в тупую подражательность, а сделать произведение современным — решает талант. Вот Гурьянов прекрасно смог. При том, что сам Тимур Новиков никаких классических произведений не создавал, наоборот, бросил живопись и делал вполне себе авангардные коллажи, точно так же, как и большинство художников Новой Академии. Гурьянов оказался самым классичным среди них — все-таки он год проучился в художественном училище им. В. Серова и умел рисовать. Поэтому на него и возложили всю ответственность за классицизм.

В конце ХХ века еще существовали субкультуры. По набору референсов все понимали, к какому кругу или течению ты принадлежишь. Допустим, античность, фильм Роома «Строгий юноша» и академизм определяли тебя в адепты Новой Академии. Сейчас мы оказались в мире, где все происходит везде и сразу. Как при этом понимать, что красиво, а что нет?

Любимое слово нынешнего времени — «мульти»: мультикультурность, мультизадачность и, среди прочего, мультикрасота: Венера Милосская прекрасна, но не менее прекрасна Венера Виллендорфская.

Венера Виллендорфская — это протободипозитив! Кстати, а как быть с фактом, что античные беломраморные статуи, которые видим мы, в бытность свою предметами культа выглядели совершенно иначе и были ярко расписаны?

С этой росписью много вопросов. Во-первых, не все скульптуры были расписаны, во-вторых, непонятно, как именно. Когда реконструируют изображение и показывают эту цветную античность, она выглядит абсолютно поп-культурно, как чистый Джефф Кунс, которого все упоминают, когда пишут о конце неоклассической постмодернистской линии.

Сейчас модно говорить о существовании информации в «облаке», мне кажется, что Кунс и Новая Академия из одного «клауда».

Кстати, да.

«ХХ век начинается с врубелевского “Демона сидящего”, который настолько резко отличается от всего остального в искусстве, что ощущается как взрыв».

В марте в Третьяковской галерее в Москве завершилась выставка-блокбастер Михаила Врубеля, которую вы курировали. На нее было невозможно попасть из-за перманентного солд-аута. Странный вопрос, но нет ли сходства между Врубелем и Гурьяновым?

Они абсолютно разные, а сходство есть. Во многом, даже в манере письма. Известно, что Врубель бесконечно переписывал «Демона» и от замысла до результата это оказывались совершенно разные картины. У Гурьянова тоже был этот перфекционизм, от него было тяжело получить произведение, несмотря на успех: обычно, чем успешнее становится художник, тем больше он начинает писать, но к Георгию это не относилось.

Почему ретроспектива Врубеля вызвала такой дикий ажиотаж? Помню, как в 2017 мы покупали билеты на вашу же выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» у перекупщиков на «Авито», по-другому было не попасть. Дело в вашем особенном кураторском подходе?

Выставка Врубеля не только моя, гораздо большую роль сыграла куратор Ирина Шуманова, заведующая отделом графики XVIII — начала ХХ века Третьяковской галереи. Изначально идея была другой: показать, как Врубель вписан в живописную европейскую традицию от Тициана до Поллока, но грянул ковид и стало невозможно привезти многое из задуманного. Тогда было принято решение делать все-таки монографическую выставку, но не по принципу хронологического развития, а о Врубеле, как о предтече ХХ века, как о художнике ХХ века. Тот век начинается с «Демона сидящего», который резко отличается от всего остального, написанного в то время. И картина ощущается, как взрыв. При этом Врубель в 1904 году уже перестал писать, все, что им создано, — это век ХIХ, а дальше идут бесконечные больницы и рисунки, которые показывают то просветы, то затемнения, иногда более светлые, чем любые просветы. С Врубеля начинается история новой живописи, «Мира искусства», всех авангардистов, потому что именно он стал первым русским художником, который пишет живописью ради живописи, переживает эту живопись субстанционально.

Поговаривают, что три «Демона» встретились за последние сто лет и это оказалось...

Демоны — отнюдь не черти и не дьяволы. Врубель подразумевал сократовское понятие: некое высшее духовное «я». Да, по-гречески «демон» равно латинскому «гений».

Что вам сейчас по-настоящему интересно?

Мне сейчас ничего не интересно. Я совершенно не понимаю, что дальше будет, например, накрылась выставка Врубеля в Париже. Думаю, что в ноябре в Музее театрального искусства сделаем небольшую историю «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы и Петербург Дягилева». Недавно был симпатичный проект, абсолютно для меня новый опыт — ко мне обратился программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ренанский со странным предложением кураторства «Нормы» Беллини. Над этой задачей я работал с художником-декоратором Альоной Пикаловой. Я предложил четыре варианта. Оперу можно представить в виде галльской истории, но никто на самом деле не знает, как выглядели галлы, и всегда получается что-то вроде французских комиксов про «Астерикса и Обеликса». Можно как историю женщин, спавших с оккупантами (напомню, что действие происходит во Франции), чтобы развернуть картинку в духе Сопротивления 1940-х. Как сказала на суде актриса Арлетти, имевшая подобный факт в биографии: «Мое сердце принадлежит Франции, однако задница — интернациональна». Еще возможен вариант вполне в духе «Интердевочки». Выбрали романтизм в неоклассической скорлупе и идею оформления в духе французских архитекторов эпохи революции. Публике понравилось, я был на премьере, но критики вроде бы шипели.

Что входит в ваш личный пантеон самых красивых вещей из области искусства?

Я вообще не люблю выстраивать рейтинги, но могу сказать, что моя любимая книга — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Лоренса Стерна, фильмы — «Скромное обаяние буржуазии» Бунюэля, «Большая жратва» Феррери, «Повар, вор, его жена и ее любовник» Гринуэя. А любимая картина — «Святое семейство» Приматиччо.

Редакция «Собака.ru» благодарит организатора и партнера выставки Санкт-Петербургскую Новую Академию, за предоставленные иллюстрации и благодарит галериста, основательницу KGallery в Петербурге Кристину Березовскую за все и за прекрасную выставку Георгия Гурьянова.

Текст: Ксения Гощицкая

Фото: Дана Сапарова

Стиль: Дарья Пашина

Свет: Максим Самсонов, Skypoint

Комментарии (0)