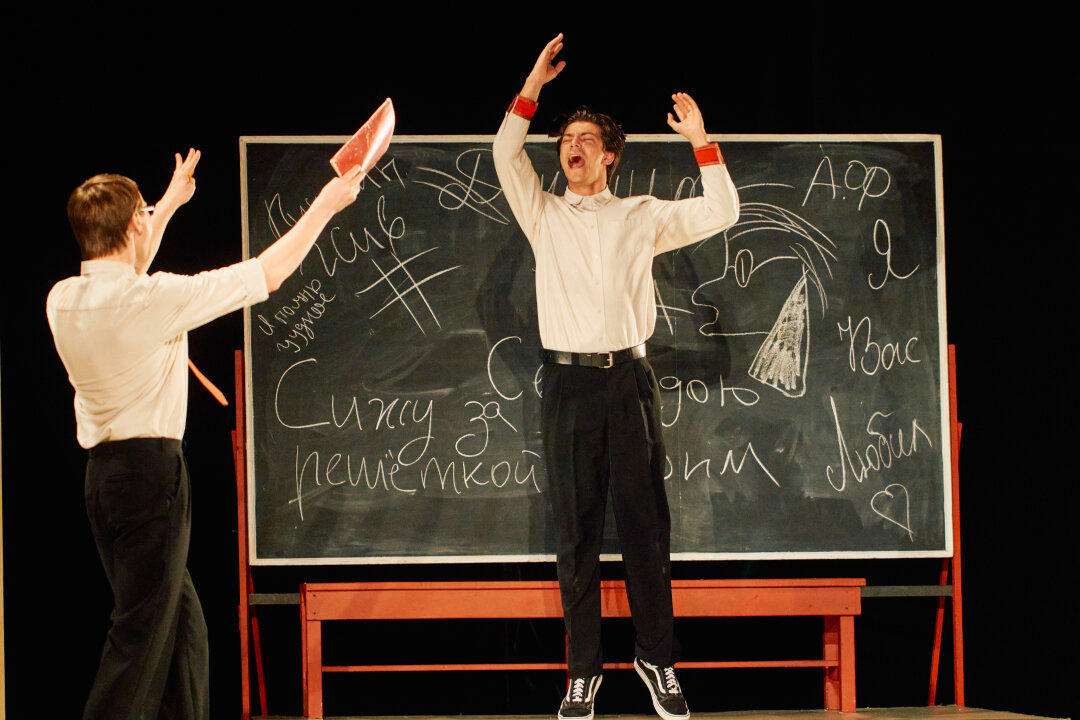

Разгадывали формулу идеального спектакля (спойлер: ее нет!) и рассуждали о том, зачем современному, пресыщенному человеку театр — вместе с Игорем Золотовицким, ректором Школы-студии МХАТ, руководителем Центрального Дома актера, заслуженным артистом и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. А все потому, что Школа-студия МХАТ приехала в Дзержинск с показами дипломных спектаклей. В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР прошли не просто гастроли, а обсуждение со зрителями, артистами и педагогами, мастер-классы и прослушивания абитуриентов на Актерский факультет.

Вы проводите тренинги и мастер-классы в регионах для абитуриентов Актерского факультета. Чему они посвящены?

В первую очередь, это воспитание отношения к партнеру на сцене. Это и игра, и азарт, понимание природы профессии и основных качеств актера. Знаете, в чем гениальность системы Станиславского? Если говорить доступным языком, это воспитание среднего артиста — среднего не в смысле «серого», а крепкого профессионального актера. Чем выше средний уровень кино, тем чаще появляются шедевры. Чем выше среднее воспитание театрального артиста, тем вероятнее появление гениев. Кто-то играет Гамлета, а кто-то сыграет могильщика так, что зритель запомнит это навсегда.

Выездное прослушивание — это возможность для ребят из регионов пройти I отборочный тур в Школу-студию МХАТ, не уезжая из «дома». Чем вас должен удивить абитуриент, чтобы вы его пригласили к себе?

Мы ждем, что он расскажет словами классиков — про себя. Запомнилась удивительная рыжая девочка из Кургана, которая читала с такой эмоцией и такими реакциями, которых мы не ожидали. Хорошо бы, чтобы ребята читали «неправильно», чтобы это был не урок литературы, при всем моем уважении к педагогам по литературе. Словами Пушкина, Толстого, классических или современных авторов они должны рассказать про себя и объяснить, почему взяли это произведение. Вызывают интерес и выигрывают те ребята, которые каким-то образом убеждают нас, что они это понимают.

При всем богатстве впечатлений — зачем современный зритель идет в театр?

Люди идут в театр за историями. Я рассказываю один эпизод из Казахстана. Мы были в Национальном русском театре драмы им. М. Лермонтова, играли «Дуэль» Чехова.

У моего героя такой текст:

«В семейной жизни главное — терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход всё свое терпение...»

В зале сидит пара, и жена мужу говорит: «Ты понял, теперь ты понял?!» За этим люди и приходят, а мы для того и существуем, чтобы такая реакция была.

Во все времена театр был институцией, которая откликается вживую — дает ответы или, наоборот, ставит вопросы. Ты приходишь и видишь живого человека, и нет ничего чудеснее, чем «от живого к живому». Самое ценное — когда происходит эта химия, и пауза в зале — не от того, что скучно, а от того, что люди боятся дышать.

Можно ли сказать, что есть более или менее театральные города? И можно ли воспитать «своего» зрителя?

Действительно, есть театральные города-миллионники, обладающие историей своих театров, и оперных, и драматических. Но есть и такие, как город Свободный в Амурской области. И более чем благородно попасть с проектом «Формула хороших дел» туда, на родину Леонида Гайдая, и создавать новые традиции.

Если говорить о таких относительно небольших городах, как Дзержинск, то я верю, что театральный коллектив может создать своего зрителя. Сначала спектакли ТЮЗа для учеников начальной школы, потом репертуар Театра драмы, и в таком направлении постепенно вырастить свою аудиторию. В последнее время очень много разных лабораторий, форматов общения со зрителем после спектаклей — это дает возможности, но это долгий процесс. Не зря мои сыновья-режиссеры обожают ездить в регионы — бывает, что здесь они находят пространство для новых традиций, творчества и экспериментов.

Существует ли формула популярного спектакля, который с успехом пройдет и в столице, и в регионах?

Нет, формулы нет. К примеру, Олег Павлович Табаков был заточен на успех, несмотря на критику, — взять его «Номер 13» Рэя Куни с Авангардом Леонтьевым и Евгением Мироновым в главных ролях. Эту бульварную пьесу актеры играли просто кишками, будто это «Отелло».

Есть более скандальные режиссеры, а скандал всегда разжигает интерес, все о нем говорят. Но это не формула успеха. Если говорить о приглашении популярных, «хайповых» персонажей в спектакль для повышения рейтинга, то, на мой взгляд, это снижает ценность актерской профессии.

Если нет формулы идеального спектакля, то может быть, у вас есть личная формула хорошо сделанного дела?

Тот самый контакт «от живого к живому». Однажды мы показывали дипломный спектакль «Илиада» Гомера (курс Марины Брусникиной и Сергея Щедрина) в современном стиле, и во время обсуждения один мальчик из зрителей говорит: «Я ничего не понял, но мне та-а-а-ак интересно». И вот это «я ничего не понял, а мне было интересно», — и есть формула хорошего дела.

Вас называют «человек-смех», «человек-праздник». А как бы вы сами себя охарактеризовали?

Меня мама с папой учили, что характеризовать должны другие. Мама передала мне коммуникабельность и способность договариваться. Я следую простым человеческим вещам — поступать с людьми так, как бы хотел, чтобы с тобой поступали. Не обижать слабых и зависимых от тебя людей. Как сказал прекрасный писатель Даниил Гранин, «не забывайте, что совесть никто не отменял. Никогда».

Текст: Анна Акимова

Фото: Платон Шиликов, Никита Никитич

Комментарии (0)