«Смешарики» появились в начале нулевых и остались с нами навсегда: мы цитировали их в школе, взрослели под их серии и, возможно, именно благодаря им поняли, что можно говорить о сложном – просто. Салават Шайхинуров, соавтор идеи и человек, без которого не было бы ни круглых героев, ни целой философии этой вселенной, рассказывает, как все начиналось: от учебы в Уфе и первой карты Ромашковой долины до эскиза Кроша и рождения круглой эстетики «Смешариков».

Вы из небольшого башкирского города Нефтекамска. Помните ли, когда впервые поняли, что хотите рисовать?

Я родом из Татарстана, а в Башкирию мы с семьей переехали, когда я был совсем маленьким. Сколько себя помню, я всегда рисовал. Точного возраста сказать не могу, но я из тех счастливчиков, кто с раннего детства знал, кем хочет быть, и только этим и занимался. Мне это нравилось. Сейчас, глядя на свои детские рисунки, понимаю, что не особо отличался по таланту от других детей. Но было ощущение, что если я хотя бы что-то не порисовал в течение дня, то день прошел зря. Это было странно – будто кто-то внутри меня следил за тем, чтобы я не останавливался. Мне редко нравилось то, что у меня получалось. Но зато как было сладко, когда после долгих мучений у меня, как мне казалось, выходило!

Было ли ощущение, что вы как будто «не отсюда»? Или наоборот – что Башкирия дала что-то очень важное, чего бы не было нигде больше?

Да, это тоже одно из странных ощущений детства: сколько себя помню, я знал, что уеду из Нефтекамска. Это были брежневские времена, и мне с детства не нравились унылые пятиэтажки и серость. Мало красоты, ржавые детские площадки. Нефтекамск – очень зеленый город с уникальным сосновым лесом, но меня не привлекали именно дома. Я тогда думал, что строил бы по-другому. И когда видел на фото другие города, я не мог понять: почему мы живем не так? Сейчас, кстати, Нефтекамск изменился к лучшему.

Другое дело в деревне! Там все органично: аккуратные бревенчатые дома с резными наличниками, утопающие в зелени. Мы все лето проводили в родной деревне отца в Буляке Балтачевского района. Сейчас там осталось всего несколько домов, деревня вымерла. Но для меня это было то, что, пожалуй, меня и сформировало. Приезжали помочь деду с бабушкой все родственники. Говорили только на татарском. Я видел, как нелегкий ежедневный труд пропитывает уклад деревенского жителя, и для них это не являлось чем-то необычным. Это сильно отличалось от городской жизни. Я своими детскими мозгами не понимал, что ими движет вставать в четыре утра и ложиться за полночь. Но из года в год я просто впитывал и осознавал, что это тоже норма. С теплотой вспоминаю это время – ведь именно в Башкирии я получил то ценное, чего не нашел бы больше нигде.

Расскажите, как начался ваш путь в индустрии: где учились и какими были первые анимационные проекты?

Я начал с изостудии и художественной школы в Нефтекамске, потом – Училище искусств в Уфе, отделение живописи и оформительства. Затем шесть лет был студентом Художественно-промышленной академии имени Штиглица в Петербурге и параллельно ездил учиться за границу по семестру: сначала в Варшавскую академию на станковую графику, архитектуру и иллюстрацию, потом в Академию Сан-Люк в Брюсселе, которая выпускает лучших в Европе мастеров графической новеллы – то есть комиксов. Там они считаются полноценным девятым видом искусства, в отличие от того, как их преподают в Америке. И, если честно, я до сих пор не понимаю идею и эстетику супергеройских историй, рожденных в Америке. Мне ближе глубокие по смыслу, лирические и тонкие графические новеллы европейской школы. К сожалению, эта культура в нашей стране не известна, а все судят о комиксах по наводнившему нас американскому ширпотребу.

Я с детства увлекался комиксами, хотя тогда, в 80-х, в СССР их просто не было. Я учился на журнале «Крокодил» и огромном четырехтомнике «Кукрыниксов», который неожиданно для меня приобрели родители. Еще иногда попадались в журнале «Наука и жизнь» комиксы про Пифа. С моим старшим братом Русланом мы придумали «Страну беспросветного творчества Шайхинурию»: он писал приключения, а я их иллюстрировал. В детстве мы совместно «выпустили» аж три рукописные книги, которые Руслан оплел сам в твердый переплет.

Еще нам родители подарили девятимиллиметровую кинокамеру, мы с ней экспериментировали и дурачились. Мне было интересно создавать свои миры, выстраивать в одной иллюстрации сложные сюжеты, чтобы можно было прочитать в одной картинке целую историю. Я увлекался фантастикой, много читал – в общем, это меня и привело в анимацию.

Когда учился в Уфимском училище искусств, мы с ребятами пробовали сами выпускать журнал комиксов – где-то в 1987 году. Мои истории были про Мистера Уфика – крохотного человека в белом смокинге, который живет в Уфе на берегу реки Белой в уютном домике. Но проект испарился вместе с издателем, который забрал оригиналы на четыре номера и исчез – в буквальном смысле! Примерно в это же время я пошел в детскую анимационную студию, где мы с ребятами сняли настоящий мультик на целлулоиде (прозрачная пластинка, использующаяся в традиционной анимации для изображения подвижных элементов сцены – прим.ред), который я привез из Москвы, набрав во дворе «Союзмультфильма» из бесхозной кучи. Я собрал команду из девяти человек, отрисовал все на кальке, потом мы отмыли целлулоид, смешали гуашь с ПВА (специальных-то красок у нас не было) и сделали цветной мультик на целую минуту. Мы отправили единственную копию на фестиваль в Польшу и, конечно же, по законам жанра, он там просто пропал!

Мне было очень интересно создавать истории и новые миры, а еще интереснее – чтобы это были большие проекты, может, сериалы, и обязательно с узнаваемыми героями, как за границей. Тогда зарубежная анимация только-только приходила к нам в Россию.

Вы стажировались на студии, которая запускала «Смурфиков» – как вы туда попали и чем конкретно занимались?

Когда я учился на факультете графических новелл в Академии Сан-Люк в Брюсселе, я познакомился с архитектором, который предложил мне пройти стажировку. Он был другом Пейо – автора «Смурфиков». Так совершенно случайно я попал на студию «Смурфиков», где создавались комиксы и работали над мерчем. Там же я узнал о должности «хранителя образов» – именно у него я учился рисовать «Смурфиков». Была очень простая, дружелюбная, рабочая атмосфера, никакого пафоса. В течение недели я выполнял разные задания: например, мне объясняли, что должно произойти в шести сценах комикса, я их отрисовывал, а меня, если надо, поправляли. В целом получалось неплохо. Потом мне дали сертификат, что я умею рисовать этих персонажей.

Самое главное, что мне дала практика, – это понимание, что не боги горшки обжигают, а за большими проектами стоят вполне реальные, простые люди. Еще переосмыслил подход к брендовым персонажам: насколько точно нужно воспроизводить образ, когда даже изгиб носа корректируется до долей миллиметра – и это имеет такое же значение, как и передача эмоций героя. Характер, толщина линий – мелочей не бывает. Филигранная отточенность и выверенность всех предметов, элементов и стиля вселенной маленьких гномиков. Также я увидел, что такие большие проекты делаются под одной крышей со всеми подразделениями, и его успех не может состояться только за счет анимации.

Для меня это был бесценный опыт. Тем более что тогда я был первым студентом из России в Академии Сан-Люк в Брюсселе. Я пришел с улицы, и мне просто повезло: когда показал свои работы всем профессорам, они написали рекомендательное письмо директору Академии взять меня бесплатно. А он, оказывается, родился в России, за Уралом, куда его отец военнопленным попал после войны.

Расскажите, как вы познакомились с Ильей Поповым, соавтором идеи «Смешариков» и главным продюсером проекта? И как родился проект?

В конце 90-х я работал арт-директором в издательстве «Азбука», был автором образов всех героев «Волкодава». Мы с командой делали 12 книг-комиксов – тогда это был первый в России такой большой проект. Подготавливали к производству игрушки с этими героями, выпускали настольные игры. Наступил 1998 год, дефолт, и наш проект закрылся.

В это время я узнал, что ищут арт-директора в «Фангейм» – компанию, которая занималась разработкой и производством настольных, а потом и компьютерных, игр. Так я познакомился с Ильей Поповым – молодым, харизматичным и очень обаятельным руководителем! При этом умеющим разумно рисковать и видеть перспективное там, куда другой даже и не смотрит. Мне с Ильей очень повезло!

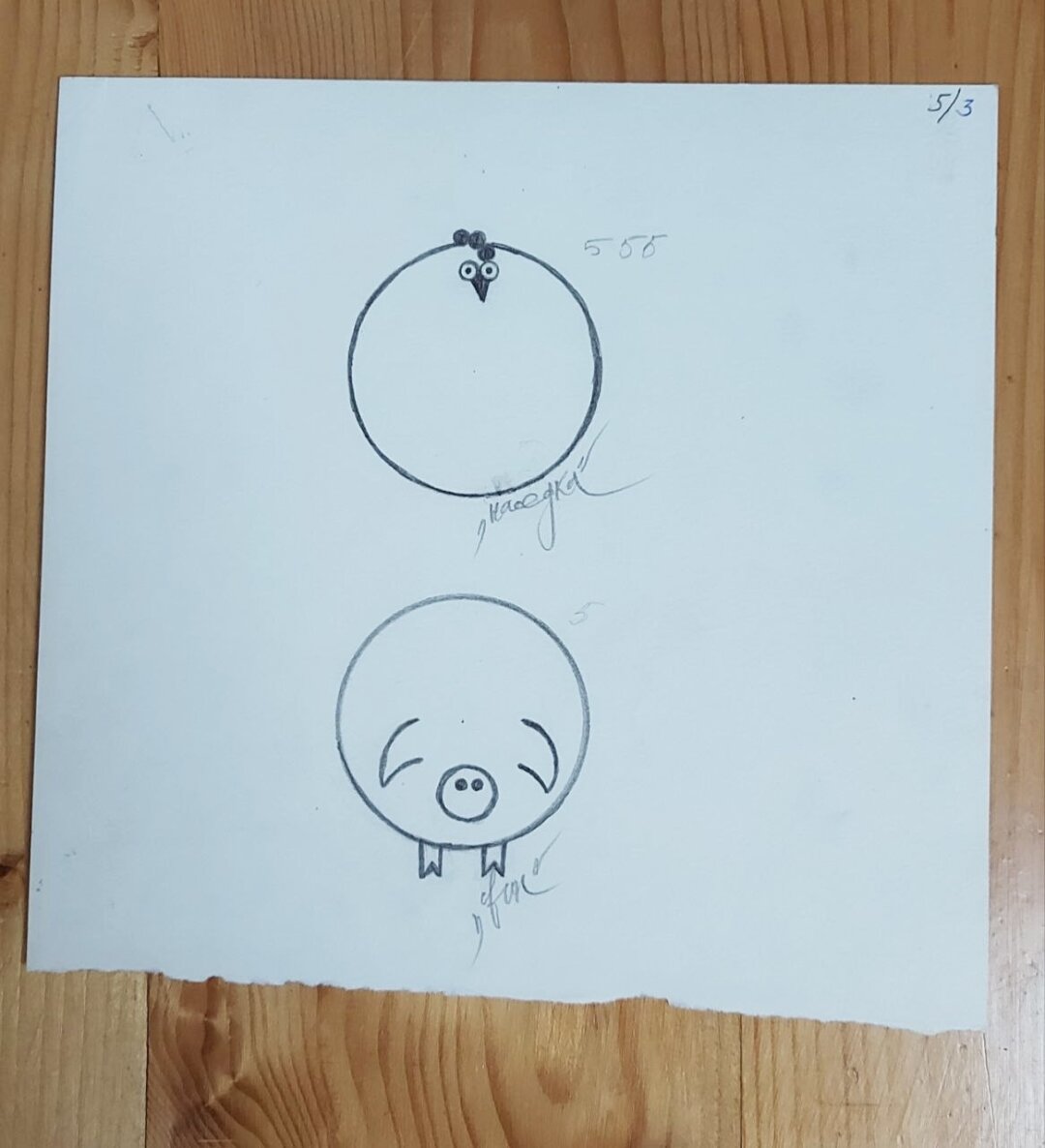

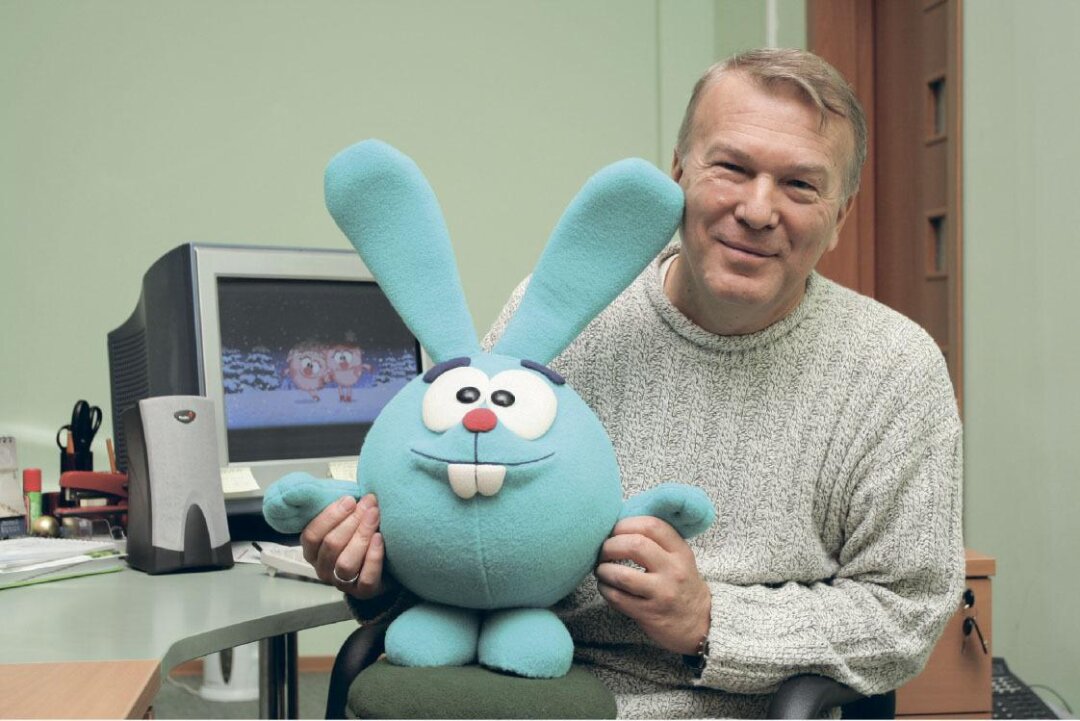

Мы выпустили сотни настольных игр, а на третий год работы родился проект «Смешарики» – тогда он еще назывался «Сластены». Это был заказ от кондитерской фабрики на настольную игру. Илья придумал, что игра будет простой «ходилкой»: бросаешь кубик и ходишь по клеткам, а фигурки – конфеты-персонажи. Я нарисовал эскиз, круглого зайца с ушами, а наша художница Маша Колесникова дорисовала других персонажей. Они получились настолько прикольными, что я решил: их жалко отдавать кондитерам.

Все эти годы меня не оставляла идея создать большой анимационный проект с собственными персонажами и мерчем. В России на тот момент ничего подобного не было. Я по основной специальности средовой дизайнер – широкий профиль, как говорили наши профессора, «от ложки до города». Еще художник, аниматор и комиксист. Наши с Ильей компетенции (у него дизайнерское образование и талант предпринимателя) естественным образом подталкивали к тому, чтобы начать эту большую авантюру.

Мне казалось, что я что-то знаю – и знания мне помогут. Насколько я был наивен! В России не было не только отечественных сериалов, но, как выяснилось, просто не существовало рынка лицензионной продукции. И ниша была настолько пуста, что даже отсутствовали некоторые понятия – и тем более технологии. Это оказался настоящий путь в неведомое, где на ходу и в жестком тайминге приходилось учиться, изобретать велосипед и ошибаться.

Сама задумка круглого персонажа ошеломила меня – как дизайнера, стремящегося к максимальной знаковости и простоте. До этого я пытался нащупать что-то, рисовал десятками новых героев, но идея круглости была абсолютно уникальной! Максимально узнаваема просто по форме! И что немаловажно, простые для рисования самими детьми: кружок, два уха – и все! Как раньше до такого не додумались?

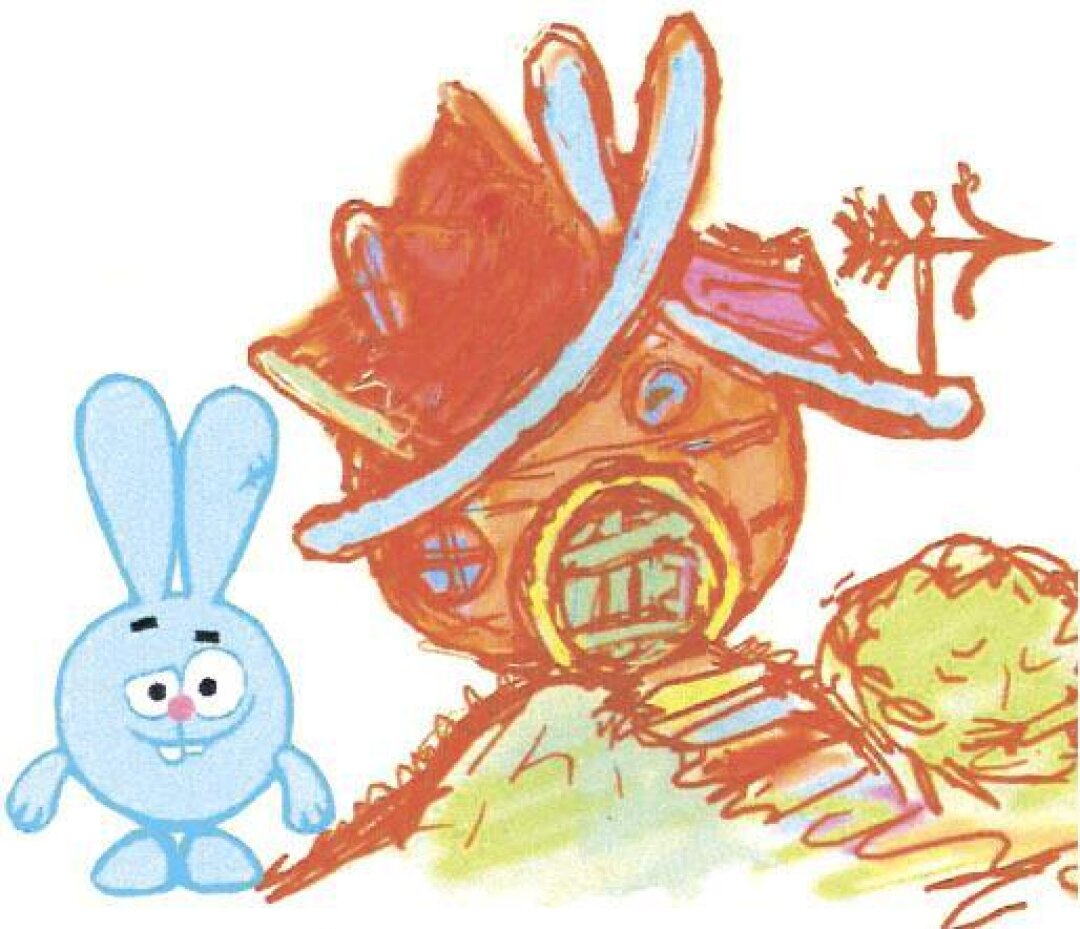

Потом предстояло создать мир круглых персонажей. Я попросил аниматора Аню Мальгинову помочь с историями – она родом из Уфы и тоже стала соавтором «Смешариков». Она описала уютный мир немного чудаковатых персонажей, которые живут на природе в собственных домиках. Такой оазис мира без насилия – примерно как в «Винни-Пухе».

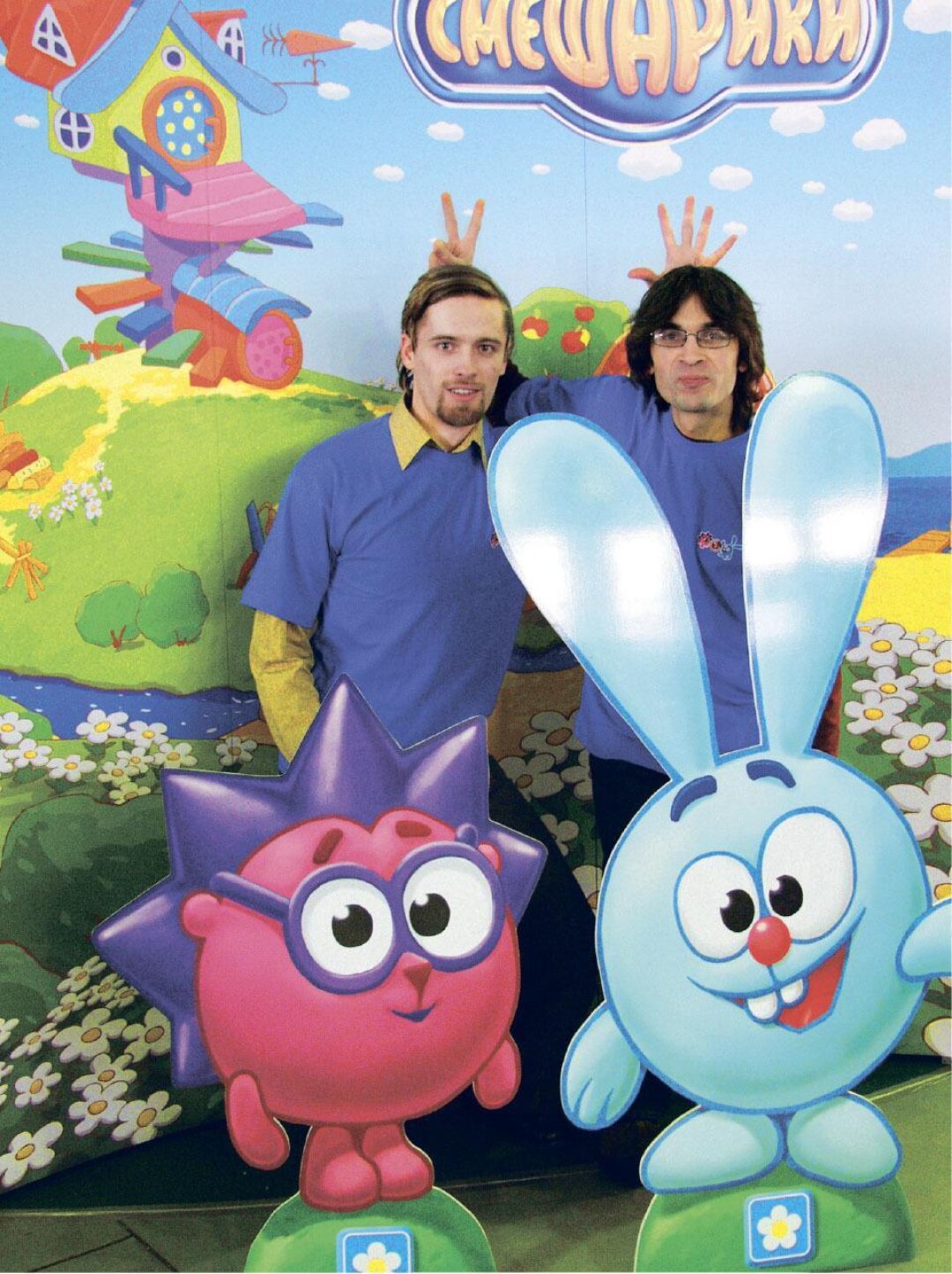

С идеей сделать большой проект я пришел к Илье Попову, который, как оказалось, сам давно хотел подобное осуществить. Первое время на нас смотрели как на городских сумасшедших – никто не верил, что получится. Так и началась история «Смешариков».

Вы предложили новый визуальный стиль – помните, с чего все началось? Каким вы видели «мир Смешариков»?

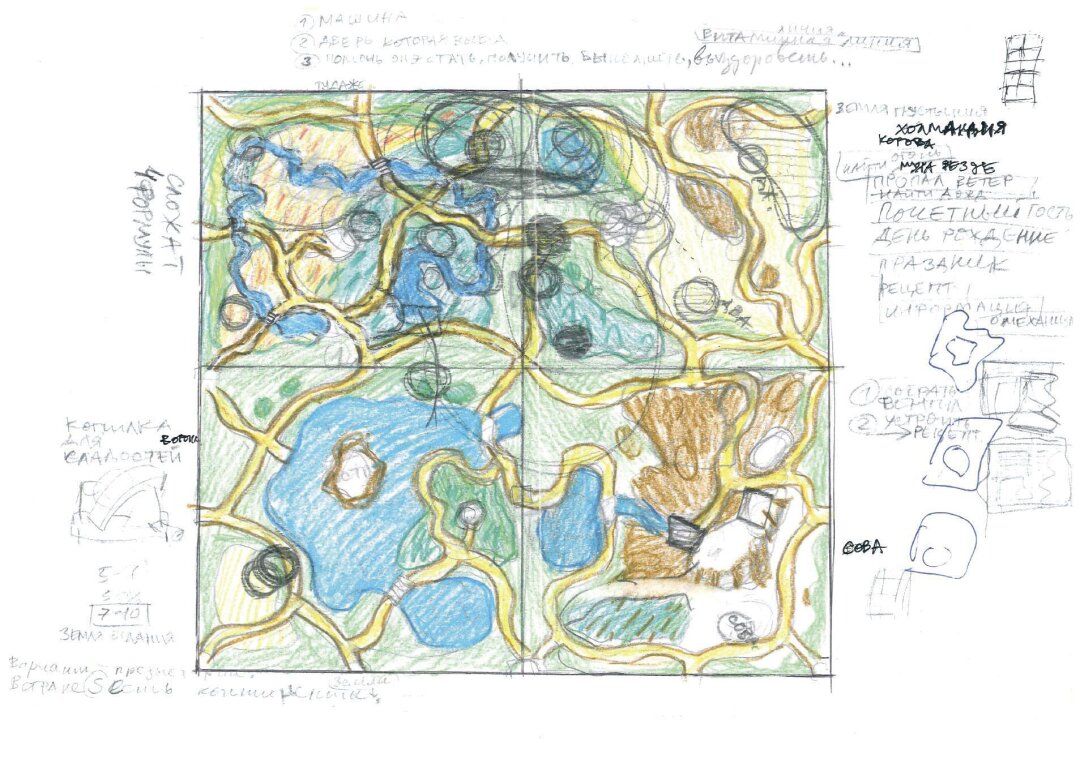

Конечно, хотелось создать что-то новое и необычное! И чтобы каждый зритель в этот мир поверил и хотел погрузиться: мечтал побродить по Ромашковой долине и заглянуть на огонек к Кар-Карычу, или к Совунье на чай. Или, тихонько устроившись возле разожженного камина, послушать, как скрипит перо у строчащего очередной «шедевр» и бормочущего под нос Бараша.

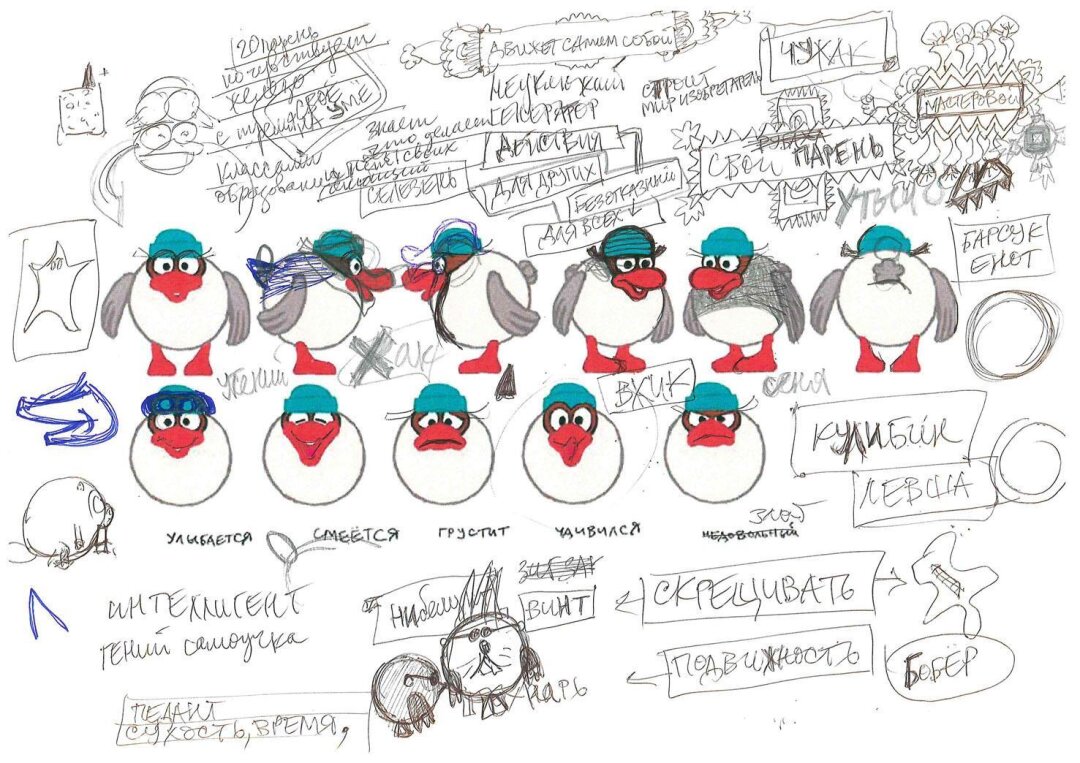

Сам стиль формировался достаточно буднично, исходя из нескольких факторов. Во-первых, мне было важно, чтобы рисовать было быстро и удобно – это касалось характера линий и выбора цвета, при этом стиль не должен был выглядеть как авторский. Во-вторых, на него накладывали ограничения технология «Флеша» – простейшая анимационная программа – и очень короткие сюжеты. И, в-третьих, стиль должен был быть достаточно простым, чтобы его можно было без искажений передавать другим художникам, поскольку несколько серий одновременно рисовали разные аниматоры. После нескольких подходов я остановился на классическом варианте: обводка, но не черная, а светло-коричневая, и заливка внутри контура основным цветом.

Надо понимать, что у нас не было ни бюджета, ни времени на то, чтобы создавать сериал в классической технологии: когда сотни человек сидят в огромных помещениях и кадр за кадром рисуют на кальке, а потом переносят на целлулоид и раскрашивают. Мы решили поэкспериментировать и сделать богатую картинку в очень примитивной программе «Флеш», в которой все мог делать один аниматор.

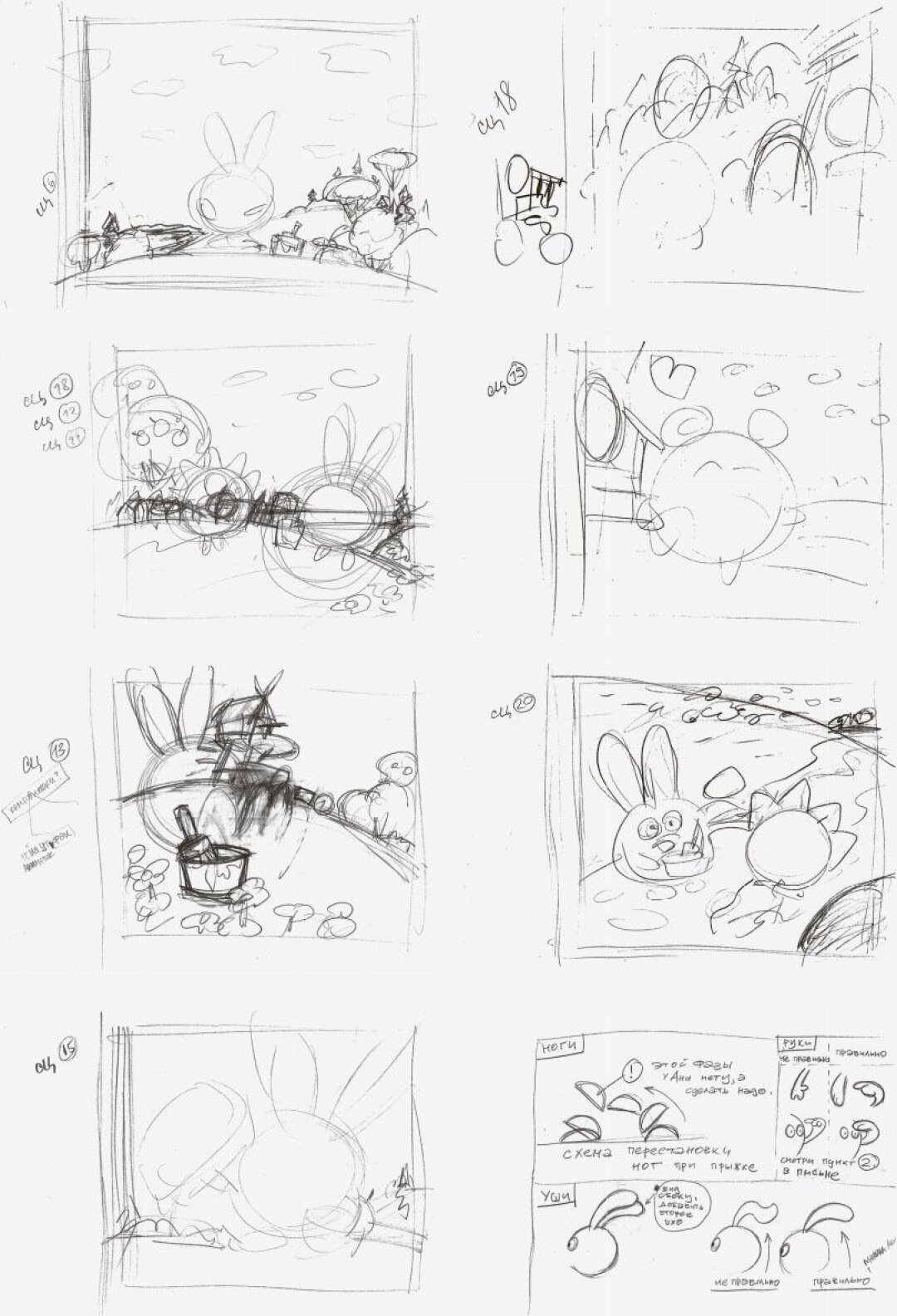

Именно это я и разрабатывал. Рваную, свободную линию обводки – такую, что если ошибся, зритель не заметит. Максимально обычные формы, стремящиеся к простой геометрии. Анимация персонажей строилась на перекладке – не каждый кадр рисовался заново, а использовались вырезанные части, например, руки и ноги, которые перемещались и перекладывались.

Персонажей, их мир, предметы и домики я создавал с учетом не только характера героев, но и того, как они будут воспроизводиться в игрушках. Свою роль в идее «Смешариков» я вижу в том, что изначально подходил к ней комплексно. Я старался видеть весь проект целиком, когда анимация является важной, но не единственной составляющей. Важно было создать именно логичный, цельный бренд – начиная с персонажей и их домиков, заканчивая логотипом, дизайном упаковки, мерчем и парками аттракционов. Только так сериал имеет возможность длиться годами. В том и была сила, что мы изначально подошли к «Смешарикам» не только как к сериалу.

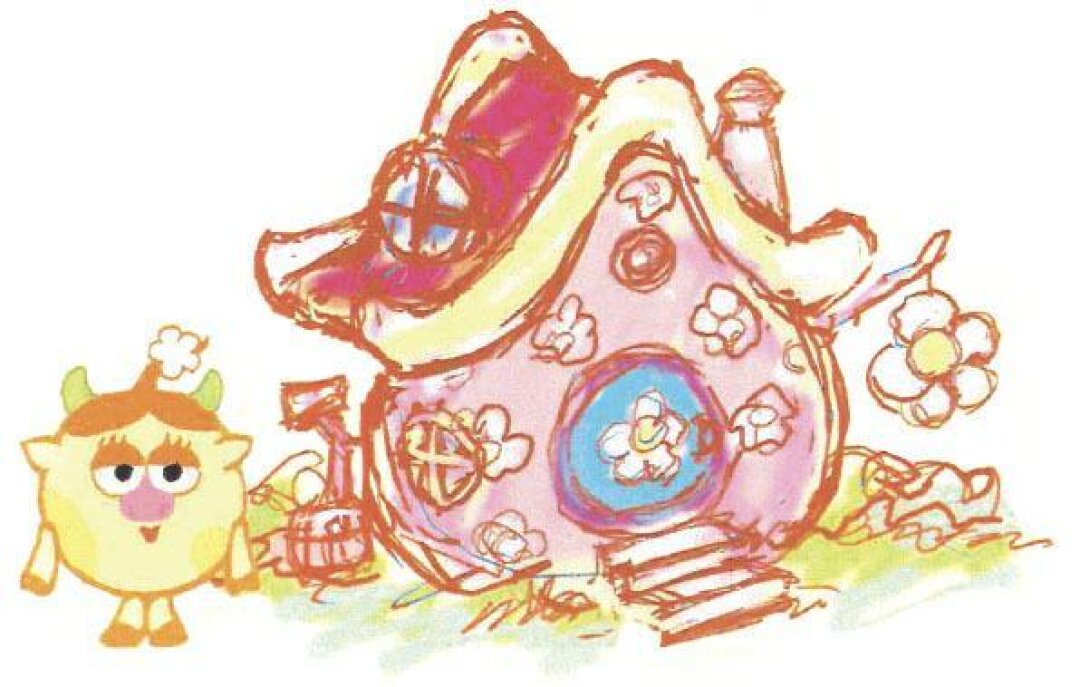

Поэтому цвета тел персонажей яркие – мне казалось, детям так будет интереснее. У нас кролик и сова не серые, как в жизни, а яркие. При этом количество цвета на персонажах минимальное, так как это влияет на цену производства. Формы простые по той же причине, размеры героев одинаковые. Домики, их двери и окна тоже модульные по форме – хотя каждый домик долго искался под характер героя.

При всей этой простоте, мир должен был производить впечатление полноценного, богатого и многообразного – что в итоге, как мне кажется, и получилось. Я нарисовал карту страны «Смешариков» с возможностью приключений в любых природных локациях. Там есть все, даже пустыня с кактусами.

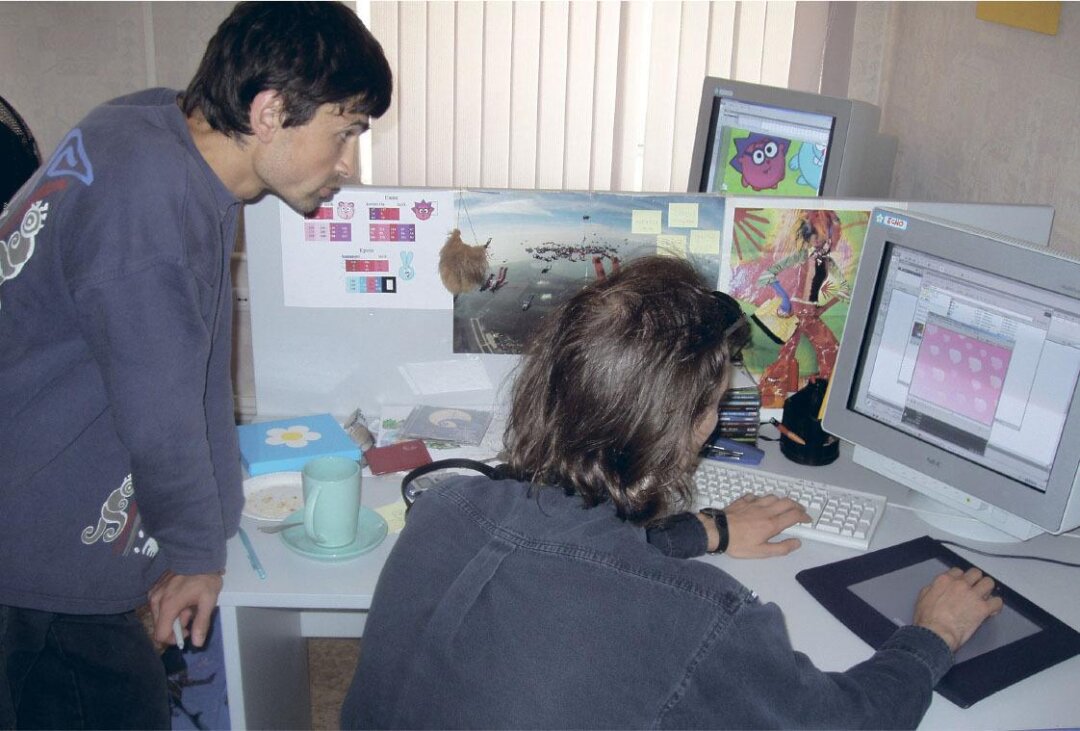

С самого начала мы создавали не только анимацию, но и дизайн мира «Смешариков», и я параллельно был художником-постановщиком и руководителем дизайн-студии. Неожиданные задачи сыпались каждый день как из рога изобилия, а подсмотреть решения было попросту негде. Все решали как могли, сами. Время было веселое! Но в перспективе хотелось создать такую работающую систему, чтобы она могла, став русским «Диснеем», заниматься не только «Смешариками», но и другими проектами.

Кто из героев появился первым и почему? Был ли среди них ваш личный фаворит?

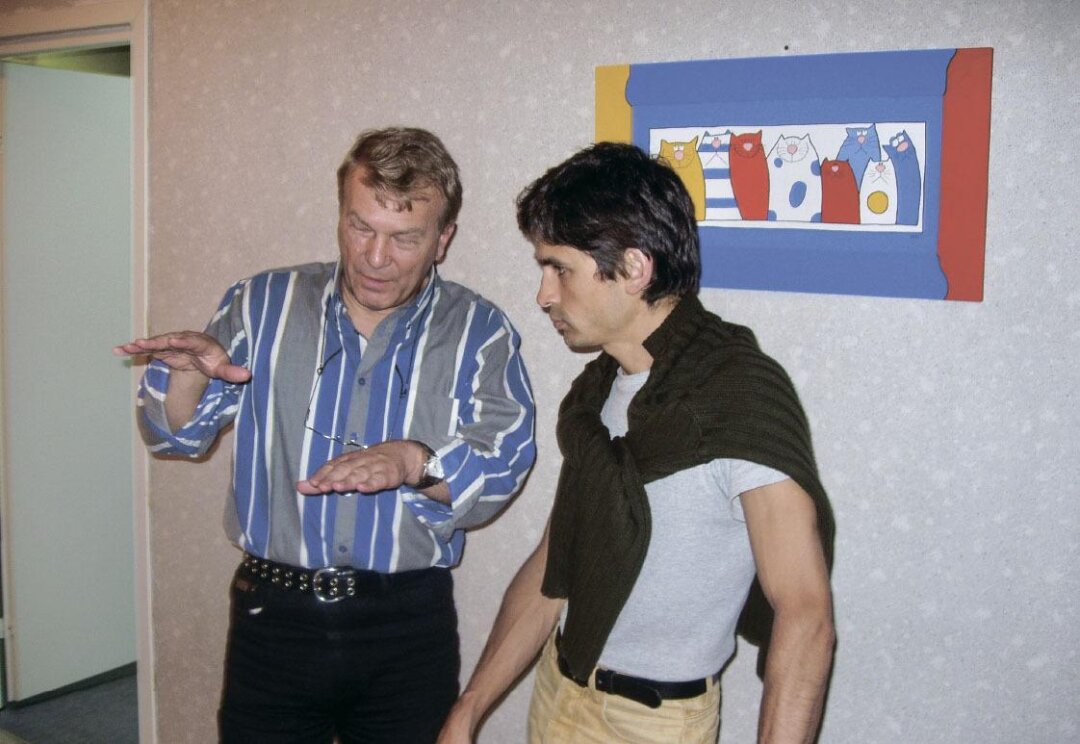

Первым появился эскиз зайца для «Сластен» – будущего Кроша. Почему? Не знаю! Просто рутина. Кролик и стал для меня фаворитом: он был наиболее знаковым по силуэту. Изначально Крош был меланхоличным поэтом, и мы думали поиграть на контрасте. Но Анатолий Прохоров – сооснователь легендарной студии «Пилот» в Москве, который присоединился к нашей команде в качестве художественного руководителя – предложил сделать Кроша генератором событий, так как это просто свойственно скачущим и юрким зайцам. Мы согласились. Так самый удачный силуэт персонажа стал и главным героем сериала.

А как рождались визуальные образы?

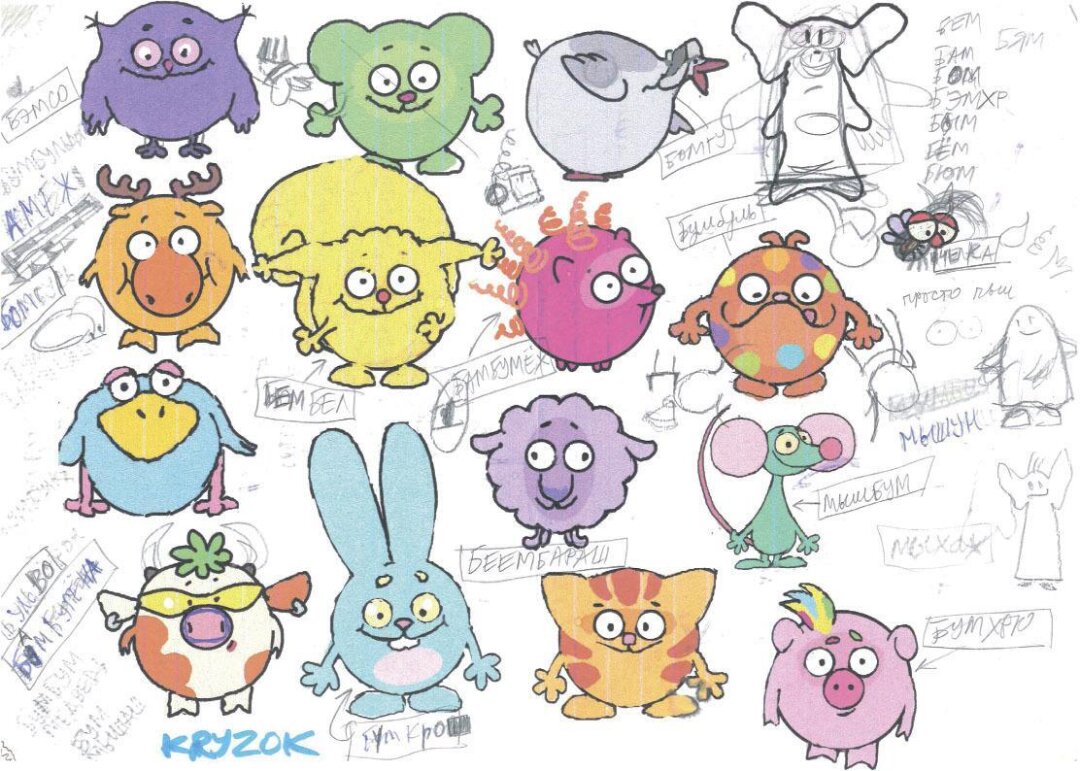

В самом начале, еще в «Сластенах», было около 15 персонажей. Когда подключился Анатолий Прохоров, мы стали устраивать мозговые штурмы, где обсуждали образы и характеры персонажей, договаривались об основных принципах «мира Смешариков». Например, сразу решили, что это не волшебный мир – и поэтому волшебством решить проблему не получится. Так из персонажей пропал дух по имени Онэ – он был похож на облако, который ходил трех ногах в разноцветных тапочках. Жил он в пещере в горах, все знал и спускался в долину решать проблемы неразумных обитателей.

Свином изначально был Диджей Робкий с разноцветным хаером на голове. А Буренка, корова, была единственной девочкой. Намучившись с образом Буренки, которая со своими рожками никак не хотела вписываться в чистый по форме знак-силуэт, решили от Буренки отказаться и заменить ее на Свинюшу. Так появилась каноническая красотка Нюша. А диджея просто убрали, ему характера не нашлось.

Ежик ходил на четырех лапах, а иголки были пружинами. Его тоже причесали до нынешнего образа. Еще Бараш был на четырех лапах – и его превратили в прямоходящего. В итоге всех довели до простых форм – буквально до знаков.

Можете на примере одного персонажа (например, меланхоличного Бараша) рассказать, как продумывался характер? И много ли было споров в команде?

У нас была таблица характеров: разлинованный листок с описанием каждого персонажа. Под руководством Прохорова мы начали миксовать основные черты, темпераменты и прототипы, на которых они могли быть похожи в реальной жизни. Это была кропотливая работа – одна яркая черта могла сделать характер. Например, обидчивость и меланхоличность Бараша. Такой грустный клоун. Он как Арлекин, еще и поэт, заунывный и не очень талантливый. Романтик, а при этом «рыцарь печального образа», которому важна скорее не Нюша, а только то вдохновение, которое она рождает. И получается такой сложный меланхолик. А если к этому еще добавить мило блеющий голос, получается забавная основа для персонажа.

У каждого был описанный характер и род деятельности – и то, что он мог привнести в драматургию истории. Также определились с возрастами персонажей, и их примерной иерархией. Обсуждения были продуктивными, были и споры. Но мы договорились, что у Анатолия Прохорова, как у художественного руководителя, всегда было последнее слово, и так оно и было.

Некоторые характеры в течение долгих лет обрастали оттенками. Но в основном распределении ролей в «мире Смешариков», как показало время, Анатолий оказался прав. Это позволяет делать интересными бесконечное количество сюжетных коллизий в сериале до сих пор.

Были ли опасения, что такой «несюжетный», философский, визуально нестандартный мультфильм не зайдет детям?

Да, опасения были. И отказ от антагониста – тоже осознанный эксперимент. Более того, сначала мы рассчитывали на более детскую аудиторию, но сценарист Алексей Лебедев постепенно стал затрагивать сложные темы с многослойными смыслами. И это постепенно стало стандартом. Режиссер Денис Чернов очень лихо и не по-детски стал анимировать, а гениальные композиторы Сергей Васильев и Марина Ланда писать уникальную, всежанровую музыку – все это вкупе обогатило основу, выведя ее за рамки простого детского мультика. А Анатолий Прохоров призывал говорить с любым зрителем без «сюсюканья». Это уважение к детям, которое позволило постепенно доказать, что такой жанр может существовать. Я думаю, что маленький зритель такое отношение к себе чувствует: несерьезно о серьезном. Вроде короткий формат анекдота, но с полноценными диалогами без упрощений.

Не всегда это работает для зарубежных зрителей. Там возрастные сетки не позволяют точно определить, для какого возраста этот сериал. Но у нас в России классические «Смешарики» точно нашли свою нишу в истории формирования уже не первого поколения.

А когда впервые поняли, что «Смешарики» стали не просто мультфильмом, а культурным явлением?

Наверное, через несколько лет после начала проекта. Когда сериал стали цитировать даже те, кто первые годы открыто ругал его.

Есть отзыв или история от зрителей, которые особенно запомнились вам за эти годы?

Пожалуй, меня до сих пор удивляет, когда ко мне подходит бородатый папаша с ребенком, благодарит и говорит, что он вырос на «Смешариках» – а теперь его ребенок с удовольствием смотрит тоже. И он ему разрешает, так как точно знает, что плохому там не научат. Я к этому до сих пор не могу привыкнуть. «Мир Смешариков» точно живет уже своей жизнью и, возможно, в одной из параллельных вселенных материализованные «Смешарики» ходят друг к другу в гости и уютно пьют чай.

Работая над проектом столько лет, не устаете от него? Или наоборот – он растет вместе с вами?

Есть одна важная вещь: со «Смешариков» все только начиналось, и мы, как первопроходцы, помогли сформировать в России лицензионный рынок семейного контента, который очень быстро развивается. Это не менее важно, чем то, что наши мультфильмы смотрят. «Смешарики» переросли в группу компаний «Рики» уже много лет назад. Это крупнейшая организация в нашей отрасли, обеспечивающая полный цикл ведения бренда: от идеи и производства до лицензионного сопровождения. Я работаю арт-директором в группе компаний и занимаюсь разными проектами помимо «Смешариков». Сейчас у нас уже около 20 брендов – это сериалы «Пин-Код», «Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Тима и Тома», «Бодо Бородо», «Ася и Вася», «ДиноСити» и другие. Мы уже начали выпускать художественные фильмы. Скоро выйдет игровой фильм «Смешарики сквозь вселенные». Как и много лет назад, есть ощущение, что все только начинается!

Сериал «Смешарики», серия «Смысл жизни» — любимый эпизод Салавата

У вас есть любимая серия?

Да, это «Смысл жизни». Я, наверное, не оригинален. Но что-то очень важное там было найдено.

Вселенная «Смешариков» развивается по сей день, несмотря на уже огромное количество поднятых тем: от важности живого общения (серия «Телеграф») до скоротечности жизни (серия «Танцор диско»). Можете объяснить, зачем смотреть сериал сегодня?

На это каждый может ответить по-своему. Каждый находит в «Смешариках» что-то свое. Сериал тем и уникален: слоев много, и что-то могло ускользнуть или не увидеться. В этом привлекательность настоящего: когда вроде уже все наизусть знаешь, но хочется снова окунуться в знакомый мир и пережить то, что, возможно, даст тебе силы «быть».

А понимаете, в чем главная сила «Смешариков»? И почему даже в 2025 году (спустя 22 года после выхода первой серии!) сюжет сериала до сих пор переосмысливают?

Наверное, у кого-то есть рациональное объяснение этому. Я думаю, сила в том, что все, кто этот мир «Смешариков» создавали, делали это честно и искренне. Зритель это чувствует. И к этой искренности влечет, как к чистому источнику. Кстати, практически вся команда, которая начинала «Смешариков», так или иначе осталась в проекте.

Когда вы бываете в Уфе, что чувствуете? Есть ли места, которые всегда хочется увидеть?

Много лет не был в Уфе. Было бы здорово зайти в Училище искусств, где я проучился четыре года. Вспоминаю эти времена, преподавателей и друзей с большой теплотой.

Что вы сказали бы юным художникам из Башкирии, которые только ищут свой путь?

Буду банален. Если есть желание, то доверяйте себе и делайте именно то, что нравится. А если не получается – не останавливайтесь. Действуйте по принципу «Если не продолжил, значит, и не начинал». Набирайте в багаж разные навыки. Есть множество чудесных мест на стыке разных умений! Учитесь и не ленитесь. Это уж точно банальность из банальностей, но как же она верна!

Текст: Евгения Лунина

Фото: архивы ГК «Рики»

Комментарии (0)