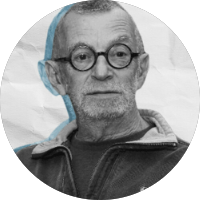

19 февраля поэту, эссеисту и одному из основоположников московского концептуализма могло бы исполниться 79 лет. Как дань памяти издательство «НЛО» выпустило первый том сочинений Рубинштейна, в котором собраны вещи, связанные с его биографией, воспоминаниями о детстве и проживанием прошлого. Редакция Собака.ru публикует отрывки из комментария «Мама мыла раму», где Лев Семенович рассказывает, почему он ненавидел свое имя, а в семье у него была кличка Пищалка, как велосипед стал для него мечтой, а кукла соседки по коммуналке — кошмаром, а также о кино и музыке 1950-х.

Первым словом было слово «колено»

Да, это именно так. Посреди младенческого полуутробного существования, когда не было еще ничего — ни времени, ни пространства, ни фигур, ни предметов, ни картинок, ни слов человеческой речи, а были только мелькавшие вокруг разноцветные тени и теплые, хотя и лишенные даже намека на семантику, на морфологию и синтаксис звуки человеческих голосов, я вдруг вычленил из этого пчелиного гула отчетливо прозвучавшее слово «колено».

Кто произнес это слово? Что имелось в виду? Значило ли это слово, что кто-то ушиб колено? Может быть. А может быть, и нет. Вряд ли имелось в виду какое-нибудь из колен Израилевых в моей насквозь атеистической семье. Так или иначе, но слово «колено» запомнилось мне как первое слово, воспринятое мною как отдельное, как слово, вырвавшееся из первозданного языкового хаоса.

Я стеснялся сказать, как меня зовут

В детстве я ненавидел свое имя, стеснялся его, страстно мечтал, чтобы меня звали как-нибудь по-другому. С чем это было связано? Может быть, с тем, что, будучи ребенком мелковатым и тощим, я гордо именовался Львом, то есть буквально царем зверей, что ни в малейшей степени не соответствовало моему самоощущению.

Некоторое, недолгое, впрочем, время я мечтал зваться Петром. Почему именно Петром? Не знаю. Петром, и все тут. И даже, помню, знакомясь в детской поликлинике с каким-то сверстником, так я Петром и назвался. Потом, разумеется, последовало неизбежное позорное разоблачение, ибо в какой-то момент подошла моя мама и назвала меня по имени, причем, как легко догадаться, вовсе не Петром. Впоследствии оказалось, что не один я такой и что очень многие в детстве испытывали непреодолимое отвращение к собственным именам. Объяснение этого феномена предоставим психоаналитикам, а сами ограничимся лишь констатацией.

Папа громко кричал

Отец был человеком импульсивным и вспыльчивым. Чуть что — начинал кричать. Но очень быстро остывал. В раннем моем детстве у каждого члена нашей семьи было прозвище, придуманное мамой. Я, понятное дело, назывался Пищалкой, потому что постоянно ныл и капризничал тоненьким голосом. Брат был Доедалкой. И вот почему. Когда началась война, ему было три с половиной года. Они с мамой, чудом успевшие уехать из приграничной полосы, из маленького литовского города, попали в эвакуацию в Уфу, где пробыли до 44-го года. Брат, как и многие мальчики и девочки его поколения, сильно недоедал в те годы. С тех пор и на всю оставшуюся жизнь он сохранил привычку собирать со скатерти хлебные крошки и отправлять их в рот.

Пищалка, то есть я, родившийся и росший уже после войны в относительной сытости, все время капризничал и что-то ел, а от чего-то шумно и темпераментно отказывался. Когда я оставлял что-нибудь в тарелке, брат с готовностью все доедал. Я поначалу думал, что он делает это из любви ко мне, то есть для того чтобы мама меня не ругала за то, что я не доедаю суп или кашу. И очень я был раздосадован, узнав, что он делает это по совсем другой причине. Мама прозвища не имела. Что и понятно — она же сама придумывала всем прозвища. Бабушка тоже не имела. Или имела, но я не помню какое. А папа назывался Кричалка.

Я боялся куклы Тани Белецкой

Сколько бы ни осталось мне лет жизни, столько же — а может быть, и еще дольше — я буду помнить соседскую девочку Таню Белецкую со своей, будь она неладна, куклой Катей. Никогда мне не забыть, как эта Таня доводила меня до рыданий с икотой, до полусмерти пугая меня своей говорящей Катей. Почему я так боялся этой хрипловато-писклявой куклы, я, разумеется, объяснить не смогу. Но боялся я ее ужасно, это точно. Эта Катя была моим повседневным кошмаром. Выходя из нашей комнаты в общий коммунальный коридор, я опасливо озирался — не маячат ли где-нибудь поблизости эти Таня с Катей. Если я видел хотя бы вдалеке эту зловещую парочку, я скрывался в комнате, шумно захлопывая за собой дверь.

Иногда моя бдительность давала сбой, и тогда зловредная Таня, которая была на год старше и потому значительно сильнее, прижимала меня к стене и прямо перед моим носом дергала за пуговичку на спине своей сообщницы. Катя в ответ мерзким вороньим голосом выкрикивала что-то, отдаленно напоминавшее «маму», а я немедленно отзывался могучим ревом. Пусть только не обижаются на меня многочисленные знакомые и незнакомые тезки злополучной Таниной куклы, но визуальным образом самого имени Катя на долгие годы стала для меня эта страшная, торчавшая из целлулоидной кукольной спины пуговка на веревочке. Именно она, эта маленькая, но смертоносная, как ядерная кнопка, пуговка и звалась Катей.

Шли, как говорится, годы. И однажды мы с другом Смирновым решили поиграть в интересную игру — в смертную казнь. Это он, он придумал, не я! Честное слово! А я лишь согласился. В общем, нашли в сарае ржавый ничейный топор. Рядом с сараем обнаружилась колода для колки дров. А кого бы нам казнить, мы долго придумать не могли. «А давай, — говорит Смирнов, — возьмем у Таньки Белецкой куклу. Все равно валяется без дела за сундуком. Она и не заметит. Она уже давно про эту куклу забыла. У нее новая есть».

Я почему-то не стал рассказывать другу Смирнову о своих особых отношениях с этой валявшейся за сундуком куклой и даже не стал ему сообщать, что мне известно ее имя. Я просто тотчас же, без малейших сомнений и уколов совести согласился лишить ее жизни. Мы тихонько вытащили из-за сундука эту старую пыльную Катю. Отнесли ее во двор. Отрубили ей голову. Правда, не с одного удара, потому что шея ее была тряпочная и топор в ней застревал. Потом от греха подальше утащили куклу вместе с отрубленной головой в угол двора и закопали там среди лопухов и крапивных зарослей. Таня и правда ничего не заметила. Она про эту обезглавленную нами Катю, повторившую трагическую судьбу Марии Стюарт, действительно забыла.

Саша Смирнов завидовал, какие у меня марки

И я, и Смирнов увлеченно и азартно собирали почтовые марки. И начали мы этим заниматься почти одновременно. Но у меня марок было почти вдвое больше. Все просто: у меня был старший брат, от которого ко мне перешли какие-то старые марки. Были среди них даже неизвестно откуда взявшиеся марки Третьего рейха, в том числе и с профилем Гитлера. А у Смирнова была только сестра, к тому же младшая. И он мне немножко завидовал, хотя виду не подавал.

Когда у нас появлялось хоть сколько-нибудь денег, мы ехали в «Детский мир», где на втором этаже расхаживали какие-то хмыри с кляссерами в карманах и шепотом предлагали «колонии» или марки только что освободившихся от тяжкого колониального гнета новообразованных государств Африки и Азии. Эти марки были не такими ценными, как «колонии», которые исчезали с карты мира одна за другой, но, в общем-то, тоже довольно ценными.

Однажды мы со Смирновым затеяли поход в планетарий. Всяческим космосом и научно-фантастическими межгалактическими путешествиями мы тоже интересовались, и даже очень. И его, и моим родителям эта идея показалась вполне похвальной, и они выдали каждому из нас по рублю «новыми» на текущие расходы. И мы поехали. По дороге Смирнов сказал: «А давай просто так заедем в “Детский мир”. На пять минут. Посмотрим, что там. А потом сразу же в планетарий». Ну, меня долго уговаривать не пришлось. И мы заехали в «Детский мир». На второй этаж. Дальше понятно? Ну правильно, мы тут же купили серию из четырех лаосских марок со слонами (это я) и серию из трех цейлонских (это он) с яркими экзотическими цветами. Какой уж там планетарий! Нам едва хватило на два мороженых по 15 копеек.

Вернувшись домой, мы, как нам показалось, довольно артистично и, судя по всему, правдоподобно делились каждый со своими родителями восторженными впечатлениями от посещения планетария. Родители ничего такого не заподозрили. Нам было чуть-чуть стыдно, но лишь чуть-чуть.

Я учился кататься на велосипеде

Сначала был трехколесный. Именно на таких устраивались гонки по длиннющим коридорам коммуналок с обязательным сбиванием корыт и наездами на тетю Зою, несущую в вытянутых руках кастрюлю с борщом. Бывали последствия. Трехколесный велосипед исчезал куда-то вместе с молочными зубами, а взгляд начинал тоскливо косить в сторону стеклянной витрины магазина «Культтовары», где тебе заговорщицки подмигивал настоящий двухколесный «Прогресс». Или, скажем, ХВЗ.

«Ты помнишь, что такое ХВЗ?» — спросил меня недавно мой однолетка-приятель. Ха, еще бы я не помнил ХВЗ, если именно на этой тяжеленной дрыне мой старший брат догонял грузовик на Ярославском шоссе, а грузовик возьми да и затормози, а потом, ясное дело, кровища рекой, свороченный набок нос, а завтра, между прочим, выпускной вечер в школе — ну, в общем, понятно. Считалось, что ХВЗ перейдет потом ко мне, но ко мне перешло лишь то, что от него осталось, а именно килограммов пятнадцать металла, несколько лет спустя сыгравшие решающую роль в межотрядном соревновании по сбору металлолома. ХВЗ, кстати, — это всего лишь Харьковский велосипедный завод.

Долго не было у меня велосипеда. Нет денег, негде держать, «исправь сначала тройку по алгебре», то, се…Но я очень мечтал о нем. В своих мечтаниях я был близок к галлюцинациям — я как бы чуял свежий запах машинного масла, я слышал шуршание крафтовой бумаги, которую следовало безжалостно ободрать, чтобы явилось миру во всей своей красе это никелированное чудо. Я как бы отворял с уютным скрипом кожаную, похожую на кобуру сумочку с гаечными ключами, масленками, кусочками запасной резины. А звонок? А пружинки под скрипучим седлом? А про фонарик забыли, что ли? Ну как же так можно — забыть про фонарик? Мечтал. Хотя и кататься я толком не умел. Ездил иногда на чужих великах, страшно вихляя и норовя устремиться в ближайшую канаву с лопухами и крапивой. Садиться на него и слезать с него на ходу, перекидывая ногу через седло, я не научился никогда. А уж о езде без рук вообще не могло быть и речи.

Однажды папа все-таки купил мне велосипед. «Орленок». Шикарная вещь. Я им пользовался целых три дня. Первые два я посвятил укреплению своих велосипедных умений и навыков. К концу второго дня я обрел, как мне показалось, кое-какое мастерство. А на третий день я отправился на нем в булочную. Подъехал к булочной, слез не без труда с велосипеда и сказал вертевшемуся рядом пацану: «Я сейчас. Я быстро. Посмотришь?» «Посмотрю, — ответил пацан. — Давай. Иди. Только не долго». Я и пошел. И это было действительно совсем не долго. Но ему хватило.

Брат дразнил брата

Мой брат был на девять лет старше меня. Поэтому я помню его всегда взрослым, то есть с пятнадцати примерно лет. Он, конечно, меня любил. Но, как говорится, странною любовью, свойственной подросткам по отношению к такой мелюзге, как я. Любил, защищал, но и ужасно издевался. И очень дразнил, доводя до слез. Однажды, например, задумчиво осмотрев мои оттопыренные уши, он сказал: «Твои уши так торчат и повернуты под таким углом, что, если ветер подует в определенном направлении, ты можешь случайно взлететь и висеть в воздухе, как воздушный змей».

Уж не знаю почему, но эта невинная, в общем, шутка меня страшно обидела, и я в слезах побежал жаловаться маме. А когда она вместо того, чтобы рассердиться, обидно рассмеялась, я уже окончательно оскорбился. Было много и другого. Например, однажды он вместе с соседом-сверстником Юркой Винниковым попытались застегнуть на моей тонкой шее отцовские трофейные часы Longines. У них это, слава богу, не получилось, но мне довольно ярко запомнилось, да и как было такому не запомниться.

А еще однажды они же, войдя в раж, поспорили между собой, помещусь ли я в нашей печной духовке. И начали, конечно, тут же это и проверять. Проверить им это до какого-нибудь положительного или отрицательного результата не удалось, потому что я все же вырвался и с дикими криками забился под круглый стол, накрытый бордового цвета бархатной скатертью с бахромой. Там-то я, в отличие от них, вполне помещался. Кстати, эта скатерть с этой бахромой мне до сих пор регулярно снится.

В кино шел интересный кинофильм

Мне пять лет. Моему четырнадцатилетнему старшему брату, на чье попечительство родители оставили меня в тот летний день, и его приятелю-соседу Юрке Винникову остро приспичило в четвертый раз увидеть это чудо из чудес, это сладкое наваждение, свалившееся на их счастливые головы, головы послевоенных подростков, такого невероятного, такого ослепительного, такого трофейного «Тарзана». Ну и потащили меня с собой — куда ж девать-то.

Их предпраздничное возбуждение передалось и мне, и я некоторое время с открытым от любопытства ртом пялился на экран, где шевелилось и звучало что-то малопонятное, но, безусловно, значительное, что-то такое, от чего зависела вся последующая жизнь. Вообще-то, к этому «Тарзану» я был к тому времени более или менее подготовлен. В то лето редкий мальчишка из нашего и из всех окрестных дворов не издавал время от времени душераздирающих воплей, страшно пугавших кошек и нервных обитателей и обитательниц первых этажей. В то лето все играли в этого вопящего Тарзана, в резво качающуюся на ветвях нашей несчастной дворовой липы обезьяну Читу, в еще кого-то там — не помню уже.

Я не помню, как официально назывался тот самый кинотеатр в подмосковных Мытищах, недалеко от станции. Да и не припомню я, чтобы хоть кто-нибудь называл его по имени. Все называли его только по прозвищу. Многие поколения кинозрителей обозначали это учреждение культуры мрачноватым словом «Гроб», видимо по причине напоминавшей крышку гроба конфигурации его потолка, характерно скошенного по краям. Гроб и гроб. В этот гроб я таскался все детские и подростковые годы. Разве ж забудешь золотистый, в нарядную оборочку, плюшевый занавес, откидные вытертые стулья, пожилой морщинистый экран. Входили, садились. Медленно гас свет. Сначала — киножурнал «Новости дня». Или «Иностранная кинохроника» (очередной съезд Польской объединенной рабочей партии, новый металлургический завод в Индии, землетрясение в Иране, разгон мирной демонстрации в Южной Корее, реваншизм поднимает голову в Бонне). Иногда — «Фитиль». После киножурнала свет вновь зажигался, и в зал входили опоздавшие.

Свет опять гас, начиналось кино. Не всегда, правда, с первого раза. То пропадал куда-то звук, и тогда из зала кричали: «Эй! Звук!» Или вдруг изображение становилось таким, как будто я забыл надеть очки минус четыре с половиной. И тогда дружный хор кричал: «Резкость!» Резкость худо-бедно восстанавливалась, и мы смотрели кино. Какие фильмы мы смотрели? Да все подряд — выбор был невелик. Историко-революционные, военно-патриотические, аграрно-промышленные, любовно-производственные, искрометные комедии, зубастую сатиру. Отдельной привлекательностью выделялись из всех прочих кинофильмы, совокупно называемые »Детям до шестнадцати».

Время от времени судьба преподносила подарки. Я до сих пор считаю себя навсегда осчастливленным тем, что нам, тринадцатилетним, показали «Великолепную семерку». О, это был праздник, длившийся чуть не полгода. Тогда вообще все жили каким-нибудь очередным фильмом. Все пели песенки из индийского «Бродяги» или аргентинского «Возраста любви» с красоткой Лолитой Торрес, все перебрасывались шуточками из «Верных друзей» и «Карнавальной ночи». Все обнаруживали друг в друге сходство то с Раджем Капуром, то с Олегом Стриженовым, то с Любовью Орловой, то с Диной Дурбин, то с Юлом Бриннером.

Брат заводил проигрыватель

Сначала был, конечно, патефон. И пластинки на 78 оборотов. А потом случилась тихая революция. Появились проигрыватели и долгоиграющие пластинки. Очень хорошо помню, как в один прекрасный день мой старший брат, получив очередную стипендию, взял меня с собой и мы пошли в двухэтажный универмаг, примыкавший к Перловскому рынку. На втором этаже мы купили шикарную вещь — темно-коричневый чемоданчик с золоченой надписью «Юбилейный» на крышке. Это был проигрыватель — чудо технического прогресса.

На него можно было ставить как архаические тяжелые и ломкие пластинки из уходящей эпохи патефонов, так и новомодные, тонкие и элегантные с виду пластинки на 33 оборота, на каждой из которых помещалось штук по десять песен на одной лишь стороне. Брат так гордился этим приобретением и, главное, тем, что смог сам на свои деньги его купить, что первое время никого не подпускал к нему. Он сам заводил этот проигрыватель, иногда милостиво позволяя мне выбрать пластинку. Вскорости его неофитский пыл поутих, и я смог заводить его собственноручно, слушая по сто раз какую-нибудь полюбившуюся песенку из долгоиграющей пластинки «Вокруг света».

Что касается репертуара, то в семье имел место так называемый конфликт интересов. Не то чтобы особенно острый, но все же. Нам с братом хотелось слушать что-нибудь быстрое, ритмичное и иностранное. Отец все время норовил поставить пластинку с песней «Цып-цып-цып, мои цыплята» на азербайджанском языке в исполнении детского хора. Мама просила поставить Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром в исполнении Вана Клиберна, в те годы одного из главных любимцев советских женщин с культурными запросами.

Я часто видел бабушку во сне

Да, довольно часто. Я и сейчас иногда ее вижу. Но уже довольно редко. Редко, но снится. А еще чаще, чем снится, постоянно вспоминается. И, удивительное дело, в последнее время все чаще и чаще. Бабушка, мамина мама, жила вместе с нами. Я ее любил, хотя и постоянно грубил ей и над ней посмеивался.

Она была единственным религиозным человеком в семье. Живя с нами в одной квартире, она имела отдельную посуду, и я знал, с самых ранних своих лет, что в маленькую кастрюльку, в которой бабушка кипятила молоко, ни в коем случае нельзя было ничего ни лить, ни класть. Она за общим столом всегда ела свою отдельную еду, и мне казалось это естественным, поскольку о бытовых привычках чужих бабушек я до поры до времени ничего не знал. Также естественным мне казалось, что бабушка перед сном читала вслух растрепанную книгу без начала и без конца. Это был молитвенник. Мне казалось вполне естественным, что все слова в этой книге были набраны совсем незнакомыми мне буквами и что бабушка листала ее не так, как полагалось, а наоборот. И отдельную посуду, и чтение книги справа налево я считал непременным признаком вообще бабушек.

Когда я заболевал очередной ангиной, бабушка отправлялась на Перловский рынок, который она на украинский манер называла «базаром», где, как она говорила, была «одна женщина, у которой можно купить правильную курицу». Она была свято уверена в том, что помочь больному ребенку может только бульон из исключительно «правильной», то есть кошерной, курочки. Она приносила домой эту птицу с мертвыми глазами и с торчавшими во все стороны конечностями, в перьях, клювах и когтях. Она сначала ощипывала ее, потом опаливала над керосинкой. Я помню этот запах горелой шерсти, обещавший в скором времени вкусный и жизнетворный бабушкин бульон. Бульон и на самом деле мне мгновенно помогал. По крайней мере, в этом была уверена бабушка, а ее несокрушимая уверенность не могла не заражать окружающих.

У нее был приятель (мои родители шутливо называли его «женихом»), старик из соседнего дома. Бабушка, собираясь его навестить, иногда брала и меня с собой. У него была длинная седая борода, которой он иногда давал мне поиграть. Игра была такая. Я запускал руку в недра его бороды, и рука, мелко перебирая пальцами, медленно двигалась в сторону его рта. В какой-то момент из его рта раздавалось свирепое «ам!», и я с хохотом отдергивал руку. Мне очень нравилась эта игра.

Они разговаривали между собой на идиш. Мне было скучно, но я ловил в этом невнятном речевом потоке знакомые слова, по ним с легкостью реконструируя все остальное. Этот «жених» вообще вызывал мое любопытство. И не только тем, что никогда не снимал шляпы — ни на улице, ни дома. «Что он там прячет?» — гадал я, но спросить не решался. Но и тем он интриговал меня, что при помощи двух палочек с привинченными к ним металлическими крючками он довольно ловко, не прерывая беседы, плел из веревочек сетки-авоськи. Позже я узнал, что таков был его небольшой заработок. «Клейнер гешефт», — говорил он, комически разводя руками. И я все понимал, хотя не понимал отдельных слов.

У бабушки была тяжелая судьба. Как, впрочем, и почти у всех людей ее поколения. Сначала — бесконечная череда погромов. Потом ранняя смерть мужа, маминого отца. Про него я знаю только, что он был мельник и что он владел небольшой мельницей. Когда случилась революция, моего деда не подвела интуиция, и он официально отказался от собственности, став на собственной мельнице всего лишь служащим, хотя и главным. Это спасло его и, соответственно, пятерых его детей от статуса и участи «лишенцев». Лишь благодаря этому четверо детей из пяти получили потом высшее образование.

В начале 30-х годов бабушка с детьми, включая мою мать, в те годы школьницу, жила в Харькове. Их там настиг тот самый знаменитый украинский голодомор. В городе было чуть легче, чем в селе, но тоже — вполне ничего себе. Как-то все же все они выжили. Потом — война. Сыновья ушли на фронт, а она успела уехать из города и попала в эвакуацию вместе со старшей дочерью, маминой сестрой Фирой. Фира погибла под трамваем через несколько дней после того, как получила «похоронку» на своего мужа. У Фиры оставался маленький сын, которого, конечно же, взяла к себе бабушка.

Мы спали с бабушкой в одной комнате. Когда она внезапно среди ночи резко и громко вскрикивала во сне, я не пугался, я привык.

Брат сказал, что сегодня умер Сталин

Я уже совсем большой, мне уже пару недель как шесть лет. Я лежу с очередной ангиной. Я выздоравливаю. Но глотать все еще больно. Мама пошла в аптеку за стрептоцидом, и ее все нет и нет. На этажерке, покрытой кружевной салфеткой, стоит, подмигивая изумрудным глазом, трофейный радиоприемник. Я слушаю все — от гимна до гимна. Но сегодня это все звучит как-то совсем не так. Нет утренней гимнастики (преподаватель Гордеев, пианист Потапов). Нет «Пионерской зорьки». Не слышно ни баритона Бунчикова, ни тенора Нечаева.

Нет ни Буратино, ни Чиполлино. Никто не разучивает со мной песню «Эх, хорошо в стране Советской жить» («А теперь прослушайте этот куплет в исполнении детского хора!»). Никто не загадывает мне загадки («Угадайка, угадайка, интересная игра»). А куда подевались произведения советских композиторов? А куда делись сами композиторы? Куда делся в тот день композитор Сергей Прокофьев, я узнал много позже — совсем не до него было в те дни. Ничего нет. В томном блаженстве выздоровления я слышу только очень медленную и ужасно скучную музыку и голос Левитана, знакомый по Первому мая. Но сегодня же не Первое мая! Да и голос совсем не праздничный.

Что случилось? О чем речь? Сталин заболел? Так ведь и я заболел — что ж тут такого? Поболеет и встанет. Да нет, не просто заболел. Да нет, не встанет. Из школы пришел старший брат. Он уже совсем большой, ему пятнадцать. Он уже совсем большой, но он в слезах. Брат сказал: «Умер Сталин»…

18+

Комментарии (0)