В издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» вышла книга Галины Юзефович «О чем говорят бестселлеры». Мы публикуем отрывок из нее, в котором критик рассказывает, почему никто обычно не согласен с результатами Нобелевской премии, и рекомендует семь отличных романов-лауреатов.

Почему никто не любит Нобелевскую премию по литературе

Результат Нобелевской премии по литературе не нравится никогда и никому. Если награда достается писателю, имя которого не на слуху, главная претензия сводится к брезгливому “А это еще кто?”. Если же, не дай бог, премию получает тот, кого многие так или иначе знают — будь то Светлана Алексиевич или Боб Дилан, — скандал приобретает масштаб урагана и дохлестывает даже до областей, где живут люди с песьими головами, а книгу в последний раз видели много лет назад, да и то в закрытом виде. Главная же претензия в этой ситуации чаще всего звучит так: “Почему при живом и великом Х премию получает бездарный Y?”.

Первое и главное, что следует знать про Нобелевскую премию по литературе, — процедура номинации и принятия решений в ней такова, что плохой писатель (бездарный и незначительный) премию получить не может в принципе: отсеется еще на этапе отбора номинантов. Нобелевское жюри выбирает между писателями хорошими, отличными и великими, никак иначе. Если же вы ничего не знаете о лауреате, это проблема скорее ваша (и нашего книжного рынка), чем собственно Нобеля. Так, когда вся российская общественность в лучших традициях “а это кто такой вообще, почему я его не знаю?” негодовала по поводу присуждения премии китайцу Мо Яню, на английском уже было опубликовано двенадцать его книг, а на немецком — восемь.

Словом, прежде, чем возмущаться “неизвестностью” победителя и подозревать, что дело тут исключительно в “политике”, лучше воспользоваться услугами Google: лично меня подобная практика многократно спасала от конфуза.

Сказанное не означает, что политика совсем не важна: конечно, нобелевское жюри обращает внимание и на национальную принадлежность кандидата, и на его политические взгляды, и на степень популярности (или, напротив, гонимости) на родине, и старается соблюдать в этом вопросе определенный баланс. Однако первый и главный критерий отбора, своего рода входной билет в пантеон небожителей, чьи кандидатуры в принципе рассматриваются нобелевским жюри, — это все же литературное мастерство. Ну, а вторая аксиома, логично вытекающая из первой, состоит в том, что выбрать среди великих, выдающихся и просто очень хороших писателей одного самого-самого — невозможно технически, а это значит, что удовлетворить сразу всех все равно не удастся, нечего и пытаться. Какие-то результаты кажутся более логичными, какие-то менее, но совсем дурацких решений “нобелевка” не принимала уже очень много лет, так что ресурс доверия ей должен быть достаточно велик. Словом, с тем, что главная литературная награда мира часто достается писателям недостаточно, с нашей точки зрения, известным, а также с тем, что результаты редко удовлетворяют сколько-нибудь широкий круг наблюдателей, дело обстоит сравнительно просто. Куда сложнее — но и интереснее — ответить на вопрос, почему “Нобель” таков, каков он есть, и почему “при живом Х” премию и в самом деле часто получает менее известный, популярный и влиятельный Y. Для этого нам, как водится, придется вернуться к истокам — а именно в 1897 год, когда Альфред Нобель писал свое знаменитое завещание. Уже в самой формулировке, предложенной учредителем премии, присутствовала некоторая неоднозначность: награду в сфере литературы предлагалось вручать “тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистической направленности”.

Очевидно, что слово “идеалистическое” не могло не вызвать многочисленных вопросов. Какой смысл вложил в него Нобель? “Идеалистический” в том же смысле, в каком оно употребляется в словосочетании “идеалистическая философия”? Или как производное от слова “идиллия”? Долгое время этот вопрос оставался спорным; остается он таковым и сегодня, однако недавние исследования профессора Стуре Аллена, рассмотревшего оригинал завещания под микроскопом, позволили хотя бы отчасти пролить свет на исходный замысел Альфреда Нобеля. Аллен выяснил, что слово “идеалистическое” — idealisk — стало результатом исправления: первоначально в документе стояло однокоренное ему слово idealiserad, означающее “идеализирующее”.

Казалось бы, легче от этого не становится, но кое-что все же можно понять, если наложить этот странный термин на ту историческую эпоху, в которую возникла премия. А эпоха это была счастливая, немного наивная, обманчиво устойчивая и мирная. В 1887 году варшавский врач и лингвист-любитель Людвик Лазарь Заменгоф представил миру новый синтетический язык — эсперанто. Собранный из элементов нескольких европейских (преимущественно романских и германских) языков, он, по идее своего создателя, должен был стать универсальной лингва франка для всего мира и надежным фундаментом для построения нового — единого и гармоничного — общества на всей планете. Через семь лет после явления миру эсперанто, то есть в 1894 году, барон Пьер де Кубертен на собравшейся в Сорбонне международной ассамблее представил проект возрождения Олимпийских игр, и всего через два года после этого новая Олимпиада стала реальностью. Кубертен был уверен, что в ситуации, когда все международные военные конфликты, по сути дела, исчерпали себя, глобальные спортивные состязания станут способом ненасильственной конкуренции между народами — эдакой мирной сублимацией военных забав. Меньше чем через год после первых Олимпийских игр, прошедших в Афинах с большой помпой, публике было представлено завещание Альфреда Нобеля, закладывавшее основы такой же здоровой соревновательности, только не в физической, а в интеллектуальной и культурной сферах. Эти три формально не схожих события точнее всего передают общее настроение умов в конце XIX века. Мир тогда виделся надежно обустроенным и поделенным, европоцентричным (отсюда ориентация именно на европейские языки и достижения европейской цивилизации) и, в общем, окончательно сформировавшимся. Казалось, что теперь, когда общемировой дом выстроен и отделочные работы закончены, в нем осталось только наводить порядок, стеклить балконы, выбирать обои и придумывать общие для всей глобальной семьи ритуалы. И конечно же, в этом доме особым спросом должны были пользоваться культурные объекты, способствующие гармонизации и умиротворению всех его обитателей, то есть да — те самые, idealiserad или “идеализирующие” реальность. Конечно, подобный подход сразу обозначал неизбежность конфликтов в будущем.

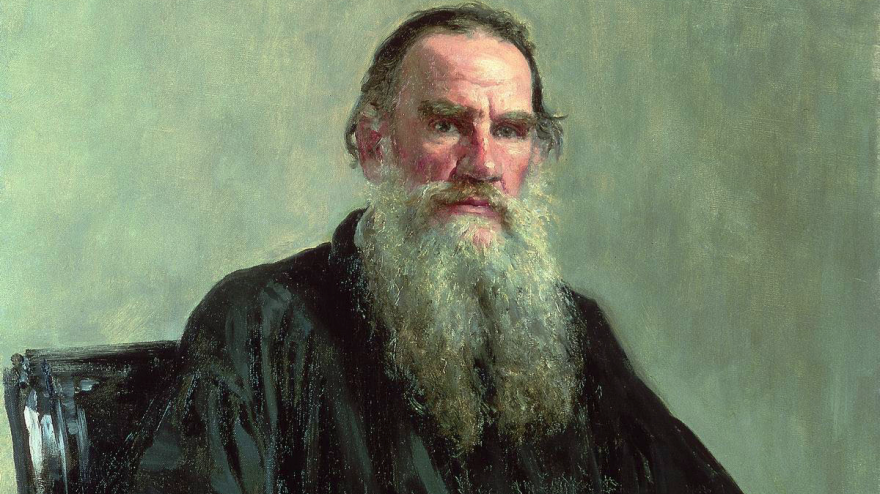

Одной из самых некрасивых страниц в истории “нобелевки” по сей день остается ее демонстративное неприсуждение Льву Толстому — бесспорно самому известному, важному, обсуждаемому и влиятельному писателю той эпохи. Однако очевидно, что Толстой с его репутацией бунтаря и не вполне благонадежного искателя духовных истин существенно уступал в качестве лауреата тишайшему “идеалистическому” Сюлли-Прюдому, автору философских поэм “Справедливость” и “Счастье”. Точно так же первое вручение премии неевропейскому литератору — им в 1913 году стал до невозможности европеизированный бенгалец Рабиндранат Тагор — вызвало изрядный скандал: это было нарушением другого негласного принципа премии, а именно ориентации на Европу как на бесспорного и безусловного культурного монополиста. С грехом пополам пережив Первую мировую войну, уже к окончанию Второй мировой изначальная ориентация премии на гуманистические идеалы, традиционную повествовательную манеру, созидательный пафос и европейские ценности полностью исчерпала себя. Именно тогда у руля литературной “нобелевки” (то есть во главе Нобелевского комитета в сфере литературы) встал Андерс Остерлинг — филолог, критик и неутомимый искатель литературной новации. С его приходом главный вектор премии сместился в сторону художественного эксперимента — “идеализация” вместе с “идеализмом” отошли в прошлое, уступив место новым трендам, стилям, интонациям и голосам: типовыми лауреатами этих лет были Сэмюэль Беккет (обошедший Джона Р. Р. Толкина), Герман Гессе, Андре Жид, Уильям Фолкнер. Присуждение премии “традиционному романисту” Джону Стейнбеку было воспринято как своего рода отступление и сдача занятых ранее позиций — сам Остерлинг называл это решение в числе самых неудачных.

Этот тренд продержался вплоть до смерти Остерлинга в 1981 году. С этого момента литературная “нобелевка” приобретает черты, знакомые нам сегодня. Из премии, ориентированной сначала на фиксацию и, если можно так выразиться, поэтизацию общепринятой нормы, а после — на поиск и легитимизацию художественной новации, главная награда мира становится своего рода выставкой достижений литературного хозяйства. Ключевым понятием для Нобелевской премии по литературе становится “разнообразие”: теперь она призвана показывать миру литературу во всём ее причудливом — гендерном, национальном, культурном, жанровом, стилистическом, идейном и прочем — богатстве. Схожая метаморфоза, кстати, произошла с сестрой Нобелевской премии — Олимпиадой. Даже самые наивные потребители спортивного контента давно осознали, что главное событие любых Олимпийских игр сегодня — не собственно состязания, но церемонии открытия и закрытия: прекрасный (и очень редкий) случай напомнить всему миру о том, что в нем существует, скажем, Белиз или Берег Слоновой Кости, и что в этих странах тоже метают диск, бегают и играют в футбол. Таким образом Олимпиада способствует приращению привычного для обывателя культурно-географического пространства за счет новых — ну, или просто основательно подзабытых — территорий. Нечто похожее делает сегодня Нобелевская премия. Она не выбирает самого лучшего — главного, объективного и потому единственно законного — чемпиона в поэзии, прозе или драматургии: она обозначает рубежи нашего сегодняшнего понимания литературы, ежегодно и планомерно включая в него все новые и новые объекты. Гоголевский Ноздрев, очерчивая контур своих владений, говорил Чичикову: “Вот граница! Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое”.

Примерно так же и “нобелевка”: награда Светлане Алексиевич (помимо вполне очевидного стремления напомнить миру о существовании Беларуси и намекнуть Александру Лукашенко, что не все в порядке во вверенном ему королевстве) — это в первую очередь сигнал: нон-фикшн — тоже литература, тоже “мое”. Премия Бобу Дилану — сообщение, что поющаяся поэзия — тоже поэзия, ничуть не хуже записанной буквами на бумаге. Премия Мо Яню — свидетельство, что в Китае есть вполне великая (и при этом подцензурная) литература. И шутники, драматически воздевающие руки горе и восклицающие: “Ну, дальше только комиксам и подростковому фэнтези!”, плохо понимают логику Нобелевского комитета. Да, рано или поздно премию получат и комиксы, и, даст бог, Джоан Роулинг, потому что все это тоже безусловно важная и влиятельная часть литературы (ну, или очень скоро ею станет) — и в этом качестве должно быть включено в нобелевское пространство, взвешено, оценено и признано годным. Словом, Нобелевская премия по литературе сегодня — не писательский конкурс красоты, но результат сложного, осмысленного и увлекательного картографирования и размежевания литературного пространства, достойный всяческого интереса и уважения, но в первую очередь — простого читательского доверия. Потому что — вот тут мне кажется исключительно важным вернуться на три шага назад и повторить важную мысль, приведенную чуть выше, — среди кандидатов на Нобелевскую премию практически не бывает писателей неважных, легковесных, случайных или бездарных. И возможно, если принять эти два факта как аксиому, решения Нобелевского комитета будут вызывать больше сочувствия и меньше раздражения.

1 |

Сельма Лагерлеф. Нобелевская премия 1909 года «Морбакка» В России Сельму Лагерлеф знают преимущественно как автора культовой детской книги “Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями”. Шведы больше всего ценят ее трехтомную эпическую сагу о семействе Левеншельдов. А лучшая (самая светлая, нежная, лиричная и утешительная) ее книга — это определенно “Морбакка”, названная по имени родового поместья Лагерлефов, где прошло детство писательницы. Простой и ясный детский мир, ежедневная радость бытия среди живописной природы и разных, не похожих друг на друга, но одинаково хороших людей, домашний уют и безопасные, но от этого не менее захватывающие приключения, — вот, собственно, и все, из чего состоит “Морбакка”; но что еще, в сущности, нужно? Все, что мы любим в книгах Астрид Линдгрен про детей из Бюллербю, Эмиля из Леннеберги и Мадикен из Юнибаккена, только написано раньше и заметно лучше. |

2 |

Иво Андрич. Нобелевская премия 1961 года «Мост на Дрине». В нашей стране нобелевского лауреата Иво Андрича — коммуниста, героя социалистического труда СФрЮ и председателя союза писателей Югославии — забыли настолько прочно, что ни одна его книга не переиздавалась по-русски с 2000 года. Между тем роман “Мост на Дрине” — эпическое полотно, охватывающее историю Сербии с XVI века по начало XX, — можно читать сегодня с не меньшим удовольствием, чем полвека назад, когда он гремел по всему миру. В центре повествования в полном соответствии с названием находится мост, построенный по приказу турецкого султана в сербско-боснийском городе Вышеград. Этот мост — незыблемая константа, вокруг которой завихряются десятки судеб, на котором (и в ближайших окрестностях которого) происходят события в диапазоне от комических до трагических и от исторически-судьбоносных до фольклорно-сказочных. Увлекательная историческая проза с легким налетом благородной модернистской игры — эдакий привет Умберто Эко и Милораду Павичу из социалистической Югославии пятидесятых годов ХХ века. |

3 |

Чеслав Милош. Нобелевская премия 1980 года «Долина Иссы» Единственная книга польского поэта и мудреца Чеслава Милоша, которая хоть как-то соответствует определению “роман”. Впрочем, соответствие это довольно условное: сладостно тягучий, многоплановый автобиографичный текст “Долины Иссы” растекается в разные стороны, категорически отказываясь выстраиваться вдоль стандартной романной магистрали “пролог–эпилог”. Исса — сонная, затененная деревьями река — струит свои воды где-то в темной литовской глухомани, а на ее берегах течет жизнь — архаичная, мало изменившаяся со времен Средневековья. Черт мучает и сводит с ума лесника. Экономка местного ксендза накладывает на себя руки и становится привидением. Оплакивает своих ушедших в армию сыновей бабка главного героя — девятилетнего Томаша, мальчика из польской шляхетской семьи. Охотники, раздувая щеки, трубят в рога среди осенних лесов, в господском саду поспевают яблоки, а борцы за независимость Литвы подбрасывают в комнату Томаша боевую гранату. Жизнь накануне великой смуты ХХ века во всей ее красоте, полноте и многообразии, а кроме того, один из самых завораживающих образчиков того, что принято называть “прозой поэта”. |

4 |

Тони Моррисон. Нобелевская премия 1993 года «Возлюбленная» Любимая писательница Опры Уинфри, афроамериканка Тони Моррисон пишет романы, обладающие уникальной способностью разрывать читателю сердце, и из всех ее книг “Возлюбленная” — не только самая знаменитая, но и самая душераздирающая. В середине XIX века молодая рабыня Сэти бежит со своими детьми из рабства, однако их след берет поисковый отряд, призванный вернуть хозяину его живую собственность. Для того чтобы спасти от рабства двухлетнюю дочь, Сэти ее убивает, руша тем самым собственную жизнь и жизнь своих старших детей. То, что на входе обещает слезливую мелодраму в духе “Хижины дяди Тома”, на выходе оборачивается пугающей, трогательной и невыразимо печальной историей в лучших традициях “южной” американской прозы с одной стороны, и хорроров Стивена Кинга — с другой. Один из величайших романов ХХ века — и, бесспорно, главная книга об американском рабстве со времен “Гекльберри Финна”. Что называется, катарсис гарантирован. |

5 |

Герта Мюллер. Нобелевская премия 2009 года «Сердце-зверь» Герта Мюллер, выходец из семьи банатских швабов (немцев, живущих на территории Румынии), стала, пожалуй, самым неизвестным нобелиатом за последние тридцать лет — к моменту присуждения ей премии на английский был переведен толь- ко сборник ее эссеистики, а на русский — лишь пара стихотворений. Однако после публикации по-русски ее самой известной книги стало очевидно, что Нобелевский комитет не ошибся с выбором. “Сердце-зверь” — это отчасти роман, отчасти воспоминания о юности, пришедшейся на годы расцвета режима Чаушеску. Как и сама Мюллер, героиня-рассказчица происходит из семьи “орумынившихся” немцев. Дочь бывшего эсэсовца, она уезжает из темного, безрадостного села в город — учиться в университете. Но город не лучше деревни: как и там, здесь всё пропитано страхом и ложью, а укрыться от глаз “охранников” еще сложнее — если вообще возможно. Ужасы тоталитаризма и щемящая бесприютность юности, упакованные в формат поэтичной, головокружительно певучей прозы, помимо объективных достоинств словно бы специально отформатированы под российского читателя: да, все узнаваемо, все как в нашем социалистическом прошлом, только, пожалуй, еще жестче. |

6 |

Элис Манро. Нобелевская премия 2013 года «Ты кем себя воображаешь?» Канадка Элис Манро получила премию как “мастер современного короткого рассказа”, и это безусловная правда: лучше нее рассказов сегодня не пишет никто. Впрочем, “Ты кем себя воображаешь?” — скорее, не сборник рассказов, а роман, разбитый на несколько взаимосвязанных эпизодов, рассказывающих о жизни двух женщин — Фло и ее приемной дочери Розы. Роза пытается выбраться из нищеты, закончить университет, запрыгнуть в захлопывающуюся дверь социального лифта, влюбиться, выйти замуж. Фло пытается защитить Розу от реальности и от нее самой — ну, или, если угодно, удержать ее рядом, удушить любовью и ревностью, запереть в своей социальной страте, лишить будущего. Банальность в духе “Одной жизни” Мопассана в пересказе, а в реальности — тончайшая, сотканная из полутонов и полутеней, виртуозная по замыслу и исполнению история человеческой души. Если бы Чехов жил сегодня, он определенно писал бы как Элис Манро. |

7 |

Боб Дилан. Нобелевская премия 2016 года «Хроники» Формально “Хроники” Боба Дилана — это автобиография, однако рамки жанра для Дилана тесны, а читательские ожидания он, как автор контркультурный, видал в гробу. Именно поэтому пишет он не о годах своей славы и уж тем более не о том, как родились самые главные, самые успешные его песни, а о мелких частностях, имеющих значение главным образом для него самого. Треть книги — про год, предшествовавший переезду Дилана в Нью- Йорк, сто страниц — про один запавший ему в душу зимний день, меньше двадцати страниц — про Вудсток и пик славы в середине шестидесятых... Однако из этой специфической выборки, из демонстративного отказа соответствовать каким-то канонам и требованиям, из умолчаний и недомолвок, рождается образ Боба Дилана куда более живой, достоверный и цельный, чем из любого самого подробного жизнеописания. |

Комментарии (0)