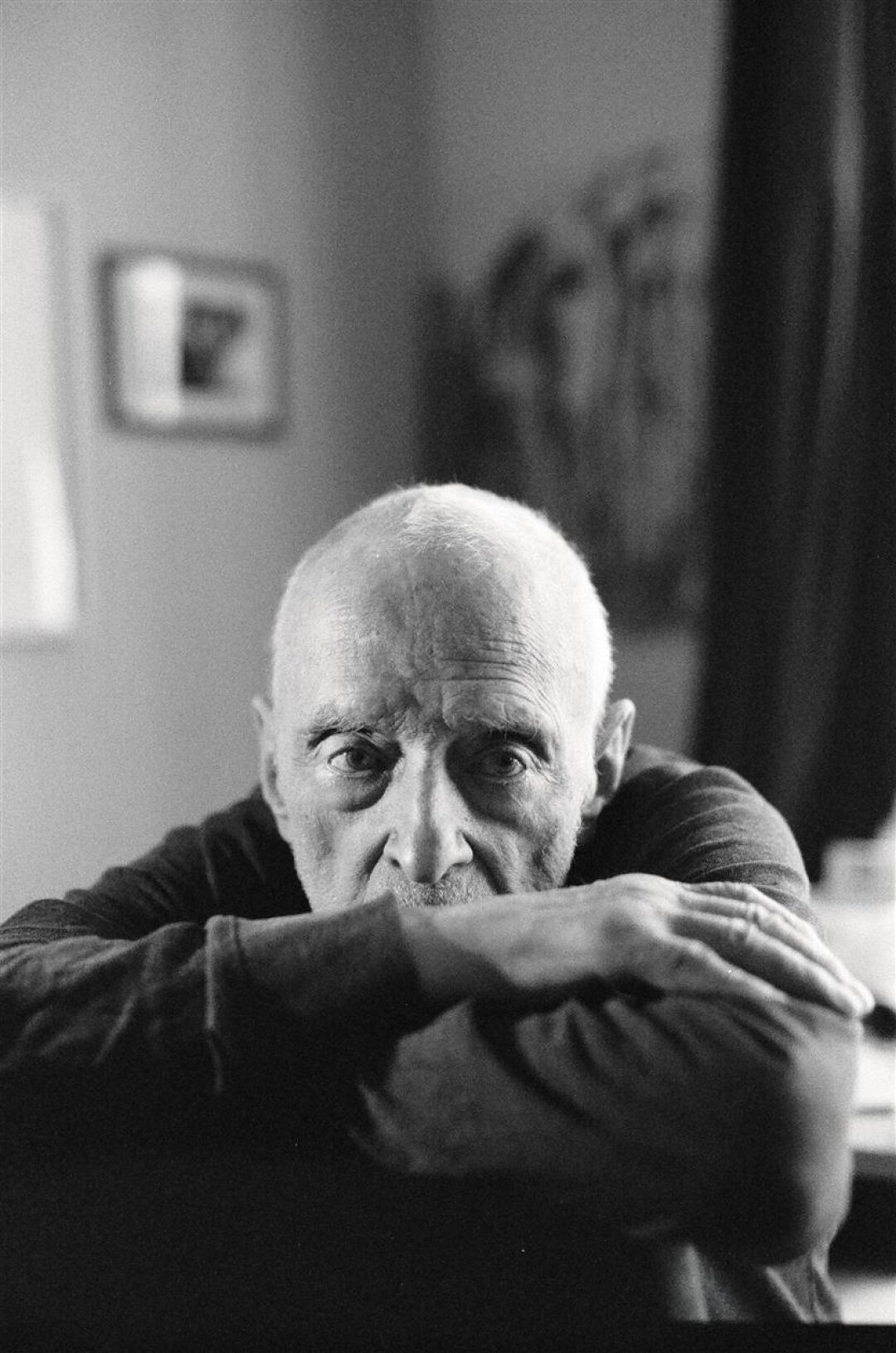

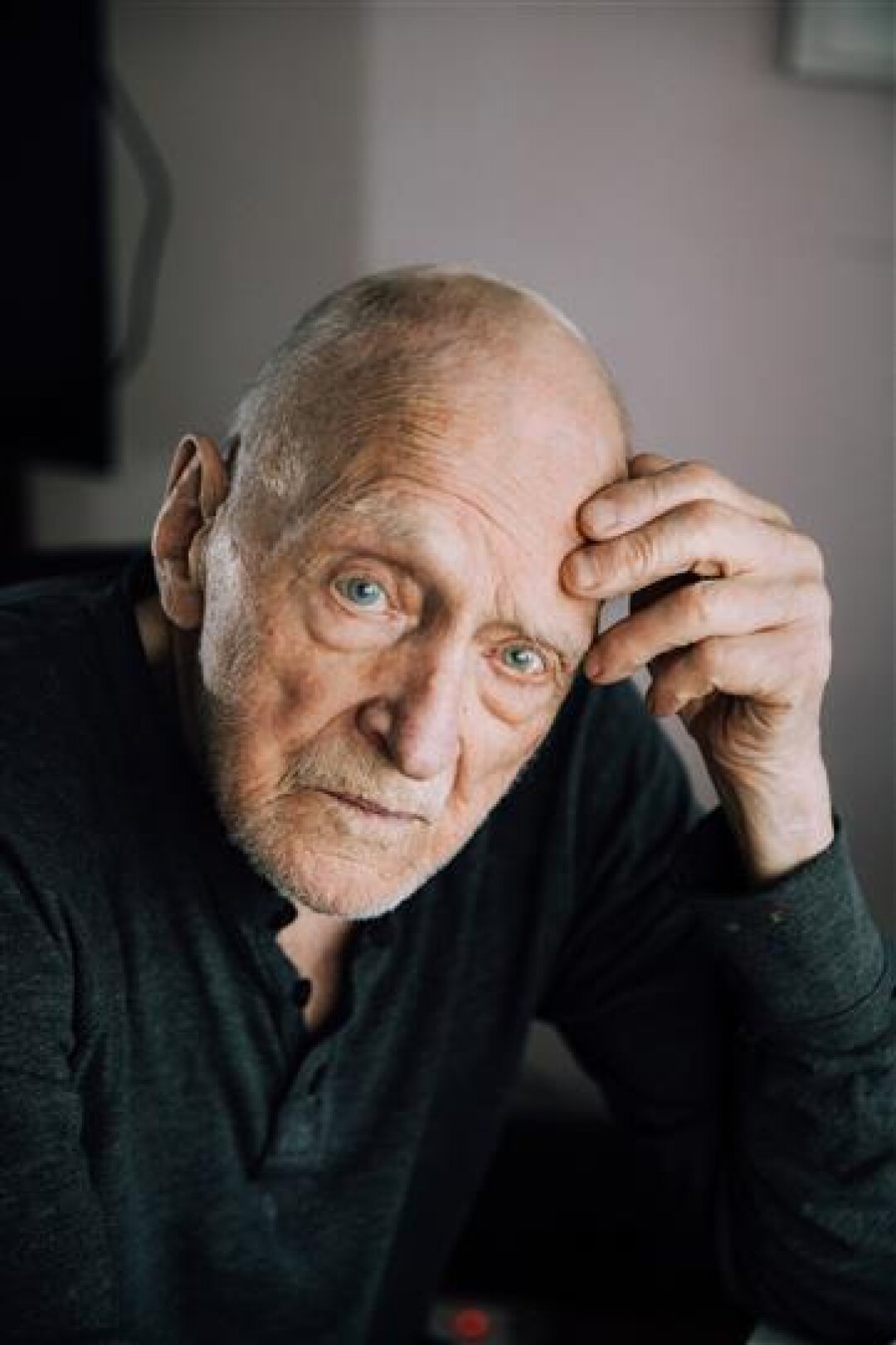

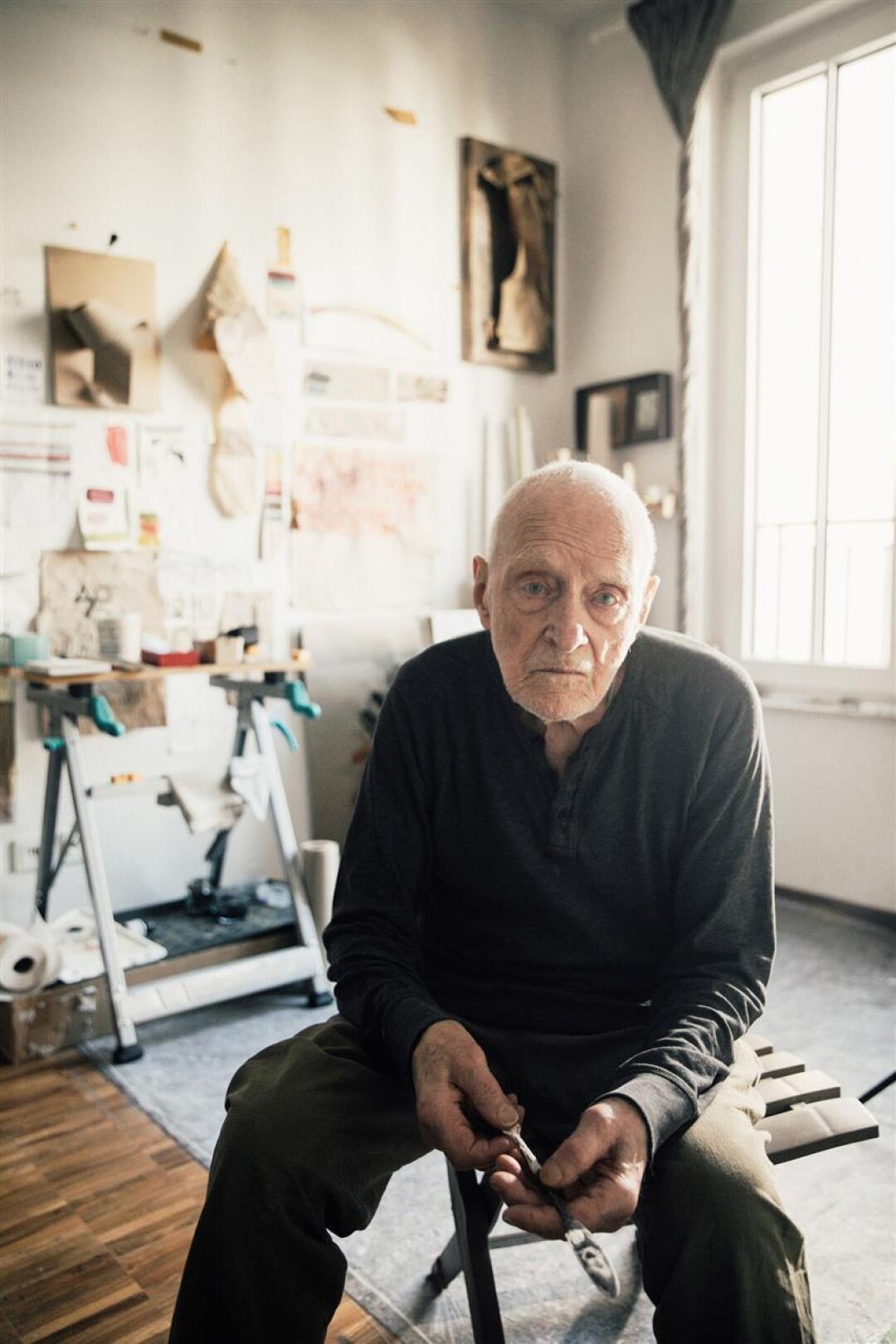

Культовое имя в новейшей истории русского искусства: скульптор, живописец и график Андрей Красулин в свой 91 год только за последнюю декаду сделал шесть персональных выставок, в том числе «Без названия» в Новой Третьяковской галерее и «Практика, процесс, срез» в Московском музее современного искусства, где были показаны его новые работы, а весной 2024 года в галерее pop/off/art к юбилею художника открылось его соло-шоу «Берлинский дневник». Искусство Красулина невозможно отнести к одному направлению, оно легко и естественно охватывает хронологический промежуток от революционного авангарда начала ХХ века до новейших постконцептуальных течений. Сейчас Красулин развивается в стилистике минимализма, показывая, насколько прекрасна и как необычна может быть деревянная линия или бронзовая запятая, в нужное время и в нужном месте возведенная художником на пьедестал. Искусствовед Павел Герасименко устроил зум с Андреем Николаевичем и объяснил его феномен.

Скульптуру можно обогнуть, но нельзя игнорировать, этим она существенно отличается от картины на стене и рисунка под стеклом. Всякая скульптура активно вторгается в пространство, требовательна к зрителю, взывает к его чувствам и эмоциям, — возможно, поэтому однажды Андрей Красулин выбрал для себя главным именно этот вид искусства.

Родившийся в 1934 году Красулин всегда хотел быть скульптором, однако время конца 1940-х годов в Москве не особо этому благоприятствовало. В художественной школе и Строгановском училище он застал строгое академическое образование и воспитание будущих творцов по канонам соцреализма. Но, к счастью, в начале 1960-х Красулин начал работать в сотрудничестве с архитекторами над монументальными декоративными рельефами и объектами для общественных пространств (сейчас мы назвали бы это «паблик-арт»), что в те годы обеспечивало приемлемый заработок: фасады и холлы научно-исследовательских институтов и больниц несли в массы идеи о светлом будущем, которому положено быть немного абстрактным.

«Я не знаю, что такое “жить в истории”, и отвечу так: я стараюсь в истории не попадать. Мне грех жаловаться: я не видел разницы между периодами, да и сейчас особенно не вижу. Это было мое время, и оно еще продолжается. В одном интервью про меня написали: “Красулин не замечал советской власти — и она его тоже не замечала” — это чистая правда. Я просто делал свое дело. Выставок у меня не было — за все годы до перестройки случилась всего одна, даже не персональная. Собралось одиннадцать участников, все более-менее единомышленники, и Московский союз художников устроил в зале на Кузнецком Мосту выставку, и к ней даже издали каталог, что было почти невероятно.

В те времена я больше работал с архитекторами — контроль там был гораздо мягче. Архитектурные вещи хорошо оплачивались. В Москве был скульптурный комбинат, где стояли бесчисленные толпы гипсовых и бронзовых советских вождей. Руководил художественным советом комбината скульптор, которому очень нравились мои работы, мы даже дружили, и за все время я не получил на художественном совете ни одного замечания. Как человек и как художник, мне кажется, я тоже не менялся — об этом свидетельствует искусствовед Дмитрий Сарабьянов в своей статье обо мне в каталоге выставки “Образ жизни” в Третьяковской галерее в 2005 году.

Вообще у меня не было отношений с властью, хотя она и проявляла некоторое отношение ко мне, не позволяя мне выставляться на больших официальных выставках, например в “Манеже”. Но это была для меня невеликая честь. У меня был свой круг, я в этом кругу жил, и для меня этого было совершенно достаточно — круг ценителей, куда входили искусствоведы и художники старшего поколения. А затем появилось то, что мы называем свободой… И у меня сразу случилось множество выставок — притом что мной почти не интересовались российские галерейные люди. А моя первая персональная зарубежная выставка состоялась в Цюрихе в 2010 году».

КАК ДОСКИ ОТ ЯЩИКОВ СТЕКЛОТАРЫ СТАЛИ РУССКОЙ ВЕРСИЕЙ АРТЕ ПОВЕРА (И ОКАЗАЛИСЬ В МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ!)

Одна из самых заметных вещей Андрея Красулина в скульптуре — впервые созданная в 1962 году и с тех пор существующая во множестве авторских версий деревянная голова, получившая различные названия («Герой», «Лауреат»). Казалось, она недалеко ушла от шляпной болванки, но только на первый и невнимательный взгляд — в реальном пространстве кусок грубо обработанного дерева рождает у зрителя весь диапазон мыслей и эмоций, начиная от насмешки и заканчивая почти что молитвенным предстоянием.

Искусство Красулина обладает несколькими важными чертами, интуитивно понятными любому человеку без художественной подготовки. Прежде всего, оно органическое: автор учится у природы, доверяет и спокойно следует ей. Скульптор выращивает форму и позволяет ей жить так, что любые изломы, конфликты и напряжения материала обоснованы — в искусстве Красулина никогда не бывает «авангардизма ради авангардизма». Из первого свойства вытекает второе, характеризующее мир художника в целом: он убежденный лирик — совсем не тот, кто чрезмерно озабочен собственными чувствами, а скорее человек, который не спешит прерывать возникшую и тихо звучащую мелодию, готов длить ее, поддерживать своим дыханием и любоваться ею.

«Ощущать, что вещь “состоялась”, — обязательный элемент процесса. Я как-то это понимаю, когда я ничего не могу ни прибавить, ни убавить. Есть мнение, что среди художественных работ скульптура — самая физически тяжелая. Но когда овладеваешь ремеслом, это не кажется тяжелым.

В 14 лет я поступил в четвертый класс Московской средней художественной школы на скульптуру: на вступительном экзамене рисовал голову Зевса. Через четыре года, когда я поступал в Строгановское училище, еще потренировался и тоже нарисовал какого-то Зевса так, что мой рисунок забрали в институтский фонд, и я поступил. Работать с деревом я начал сразу после школы, но всерьез — уже после Строгановки. Рядом с моей мастерской был пункт сдачи стеклотары и стояли штабеля ящиков на обмен. Доски от этих ящиков и пошли у меня в дело.

Моя мастерская разместилась в бывшей котельной, пол которой был на уровне земли, и мастерская освещалась дневным светом. Там же кончалась труба бывшей котельной, под которой я устроил очаг, замостив пол кирпичами. На очаге готовили пищу, живой огонь привлекал многих знакомых и гостей. А дрова были бесплатные — ящики. Эти же ящики послужили материалом для большой серии работ».

В 1966 году на экраны выходит «Андрей Рублев» Тарковского, который ярче всего (наряду с книгой очерков Владимира Солоухина «Черные доски» в 1969 году и новгородскими раскопками археолога Михаила Каргера в 1970-е) обозначил вспыхнувший интерес городской интеллигенции к Древней Руси, православному христианству, национальным истокам и художественным формам, — и здесь Красулину тоже повезло оказаться в числе первых. Художники 1910-х годов — будь то Матисс или Малевич — взяли в древнерусском искусстве яркость и силу цвета, а для 1960-х годов насущным стало стремление к чистоте и белизне псковских, новгородских, владимирских храмов, монастырей и крепостей.

Красулин обращался в работах не к внешним признакам древнерусского зодчества, а напрямую к его внутренним свойствам, следуя пластическим закономерностям и пропорциональному строю, которые люди XII–XIV веков понимали на практике, касаясь свежебеленой шероховатой стены. «Я не помню, когда я первый раз приехал на Нерль (река во Владимирской области, на берегу которой построена белокаменная церковь Покрова — выдающийся памятник архитектуры владимиро-суздальского зодчества XII века. — Прим. ред.), — я уже любил все это. Таким же образом у меня в детстве появилась любовь к конструктивизму, хотя моя семья совершенно этим не интересовалась».

«ВСЕМ ИЗВЕСТЕН МОЙ ОТВЕТ: Я НИКОГДА НЕ РАБОТАЮ»

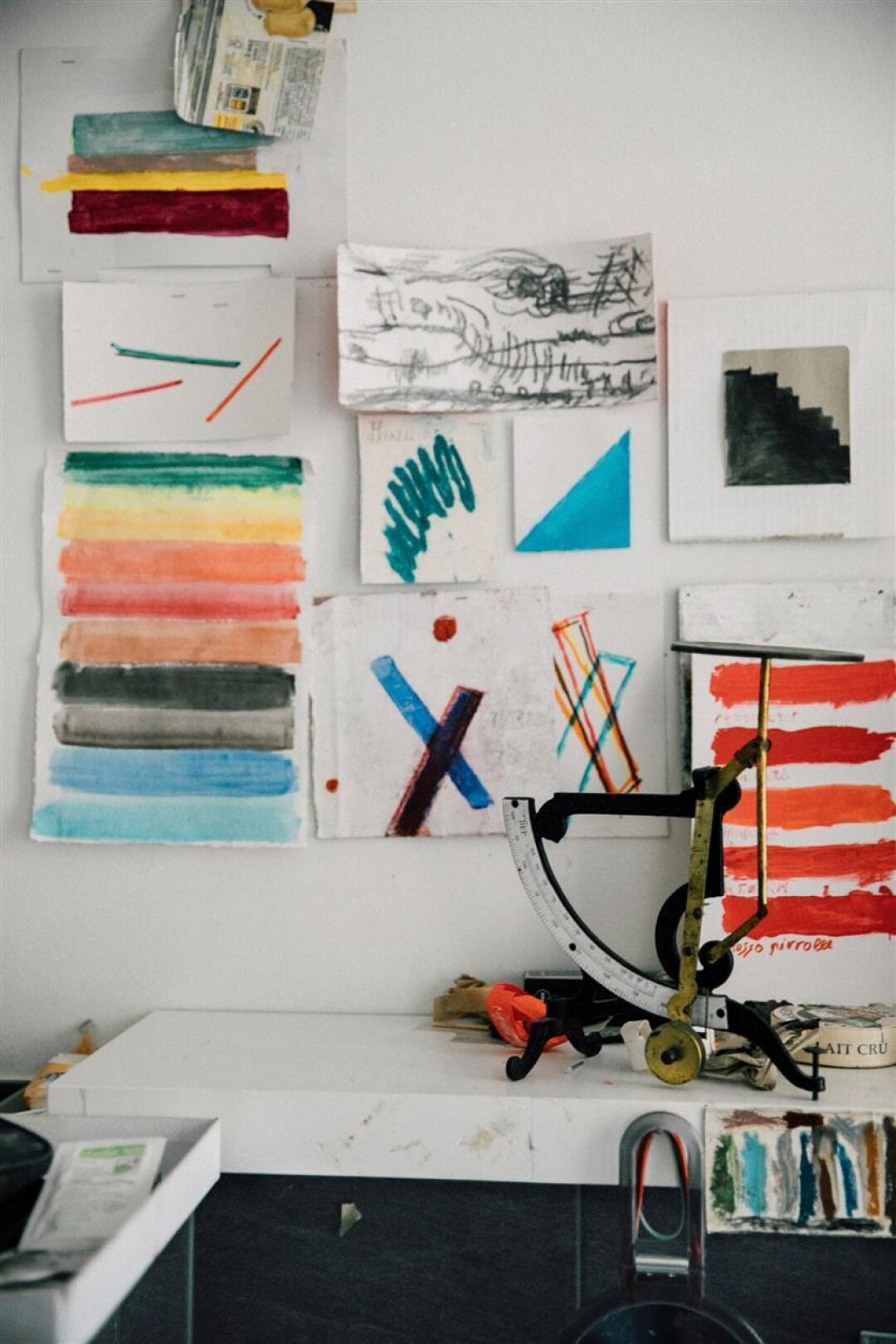

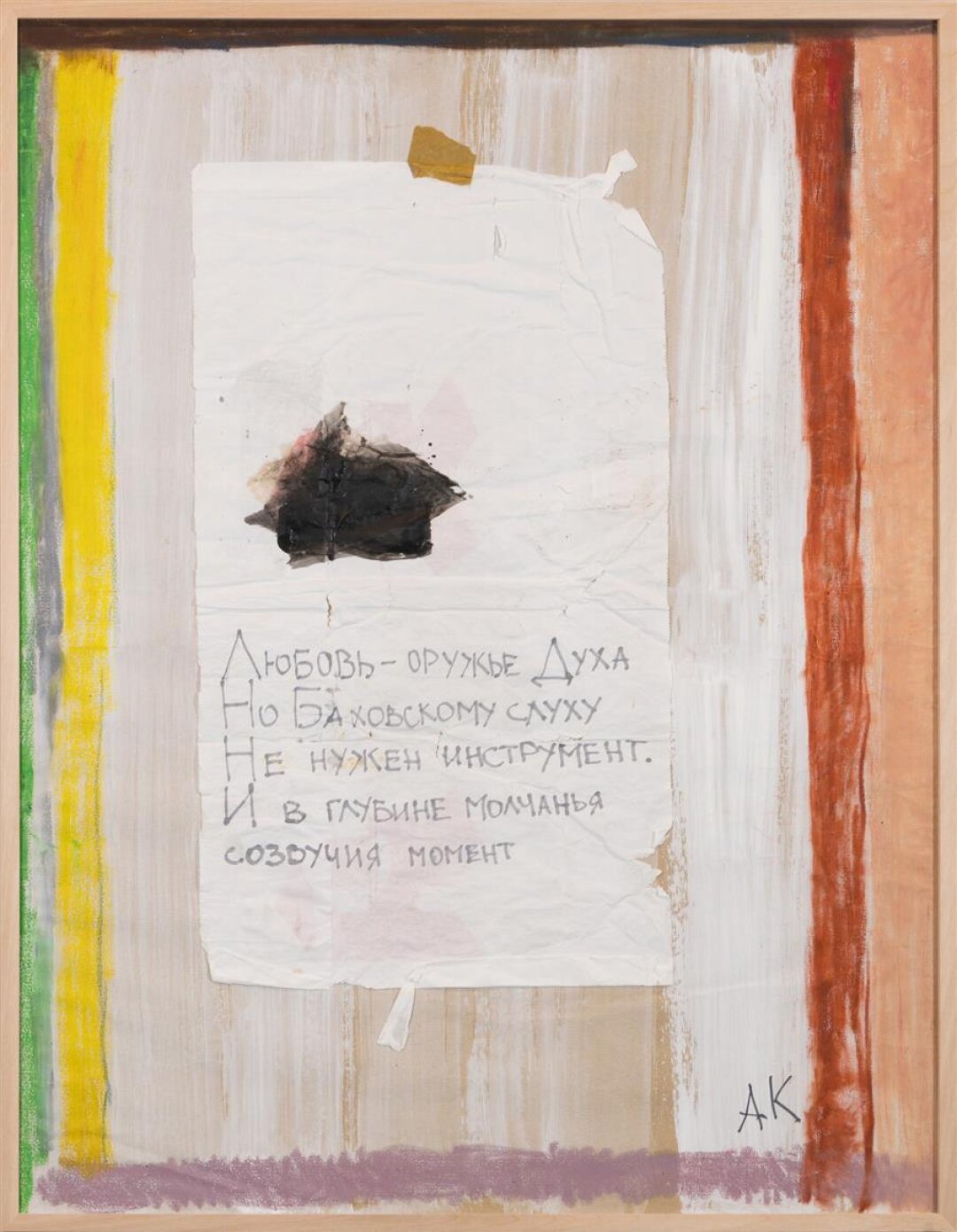

Весной 2024 года в московской галерее pop/off/art открылась выставка Красулина (как раз к 90-летнему юбилею художника!), получившая название «Берлинский дневник», — она собрала два десятка работ, сделанных после недавнего переезда автора в Германию и специально для экспозиции, — живопись и работы из бумаги. Как точно подмечают кураторы проекта, «создавая свой мир заново, Красулин обустраивает и мастерскую». Сейчас все, что выходит из-под руки Андрея Николаевича, ценность априори. Смятая бумага превращается в рельеф, ничуть не уступающий в силе и мощи античным образцам, она получает от художника новый, подсмотренный в природе цвет и соединяет его с прежней окраской или шрифтовыми надписями.

«В слове «работа» мне мешает наличие корня «раб». Слово «труд» Более приемлемо».

«Сейчас я занимаюсь искусством в моей новой квартире. Московская мастерская в Сокольниках существует, там еще много вещей — не повернуться! Недавно я сделал несколько завощенных картонных работ и отлил в бронзе. Помню, как был поглощен “Бронзой о Мандельштаме” — это большая серия к 70-летию гибели Осипа Эмильевича, в основу которой легли девять его восьмистиший. Поздний Мандельштам мне ближе, чем ранний. Пастернак — не совсем мой, но он великий поэт, я иногда повторяю: “Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложник у времени в плену”. Последнее время я меньше читаю, больше слушаю в интернете. Стихи люблю те, которые знаю наизусть. В детстве и с наступлением зрелости я очень любил Маяковского, знал почти всё из того, что печаталось в советских сборниках, и продолжаю его любить. Маяковский — это, конечно, открытие нового искусства. Но величайшее из искусств — это все-таки музыка. Можно все отбросить, просидеть молча у фортепиано четыре минуты (и тридцать три секунды. — Прим. автора). Очень люблю тибетскую флейту, сопутствующую медитации. Многое, что относилось к восточным религиям и к восточной философии, я перенял от моих друзей, которые занимались этим профессионально. Каждый ли день я работаю? Всем известен мой ответ: я никогда не работаю. Здесь есть языковая проблема — в слове “работа” мне мешает наличие корня “раб”, слово “труд” более приемлемо».

Фото: Дуся Соболь, архивы пресс-служб

Комментарии (0)