Этим художникам не надо кому-то что-то доказывать: их имена уже вписаны в историю российского (а чьи-то и мирового) искусства. При этом биеннале, музейные коллекции, головокружительные проекты для них — не славное прошлое, а суровое настоящее.

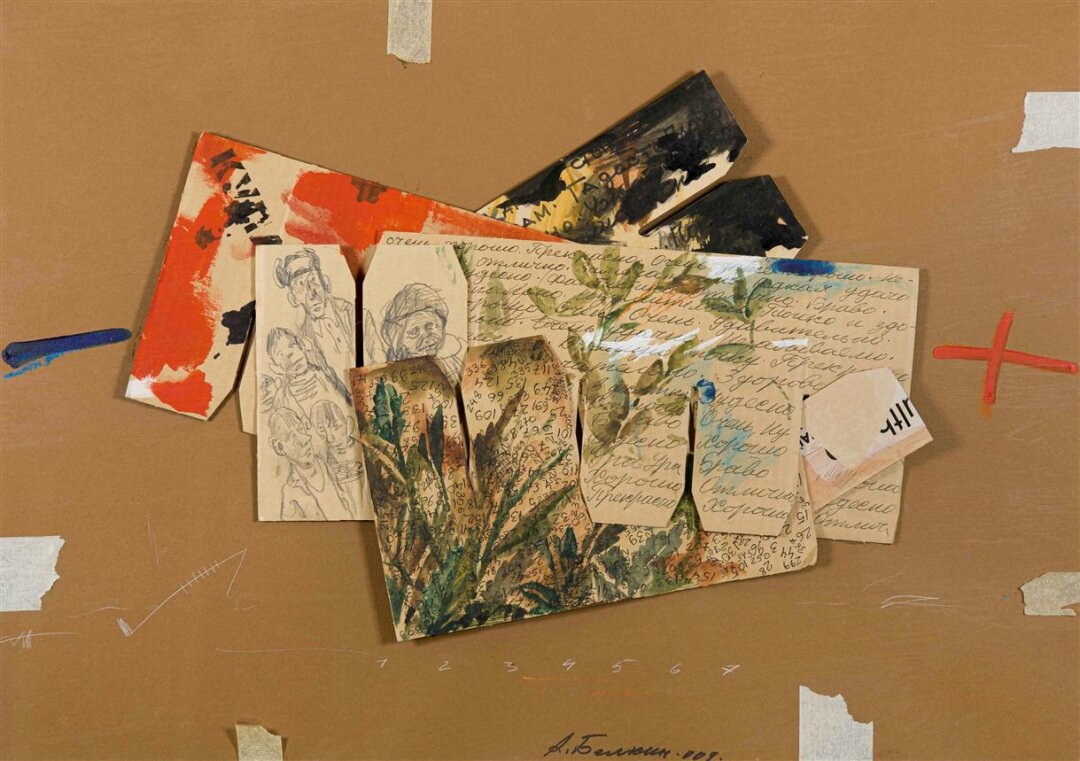

Анатолий Белкин

Петербургский художник, культуртрегер, мистификатор, один из авторов феномена «Газа-Невской культуры» (участник легендарных выставок ленинградского неофициального искусства в ДК имени И. И. Газа в 1974-м и ДК «Невский» в 1975 годах), основатель журналов Собака.ru и «Вещь.doc», стал первым из современных российских художников, удостоенных персональной выставки в Эрмитаже.

Грандиозный проект Белкина «Золото болот» в 2004 году о вымышленной цивилизации — загадочном карликовом народе, проживавшем в болотах Восточной Сибири, — и ее артефактах, якобы обнаруженных «энтомологической» экспедицией. Она состояла из друзей художника, которые принимали участие в изготовлении мумий, саркофагов и керамики: искусствоведа Александра Боровского, основоположника московского концептуализма Дмитрия Пригова, основателя «Новой академии» Тимура Новикова, фотохудожника Захара Коловского, режиссера Сергея Дебижева.

А в 2012-м в петербургском Новом музее Белкин показал свой фотопроект «Действующие лица» — он обошел с камерой 70 художников от Владимира Овчинникова и Владлена Гаврильчика до Петра Белого и Ильи Гапонова и снимал их портреты, где угадывались визуальные коды работ каждого героя. Получилось своеобразное свидетельство эпохи, история в лицах.

Весной 2025 года, спустя целых 20 лет после первого соло-шоу в Москве, в музее AZ открылась ретроспектива Белкина «Буквальные связи» — более 70 живописных, графических и скульптурных работ из собраний Музея AZ и частных коллекций. Ее название определил альбом «Азбука» — 33 листа, портреты всех букв современного русского алфавита в смешанной технике, которые были впервые показаны в виде единой ленты.

Куратор проекта искусствовед Александр Дашевский описывает свой замысел так: «Фигура Анатолия Павловича Белкина кажется переменчивой и противоречивой: с одного ракурса он выглядит как виртуозный шоу-раннер, потрясающий социальный коммуникатор, одна из фигур, центрирующих петербургскую богему на протяжении полувека. С другого ракурса — художник, отзывчиво реагирующий на эрозию культурного пространства. С третьего — неутомимый насмешливый сказочник, превращающий историю в истории, связывающий расползающийся мир нитями веселого нарратива, заполняющий зияющие пустоты и места утрат эхом своих бодрых словесных эскапад. Эта выставка — попытка показать напряженные, продуманные и логичные связи между субличностями Белкина, разобраться в устройстве его художественного языка».

Александр Бродский

Самый поэтичный русский архитектор, как часто называют Бродского, этой весной создал в пространстве «КВ-7» петербургского музея «Полторы комнаты» инсталляцию Idea Fissa, соединяющую образы и идеи его предыдущего опыта.

Это и офорты «бумажной архитектуры», которые прославили художника в конце1970–1980-х, и инсталляции из гипса и необожженной глины нью-йоркского и более позднего московского периодов.

Строить выпускник Московского архитектурного института стал только в 2000 году, когда окончательно вернулся в Москву из затянувшейся американской командировки. Его первые работы, вошедшие во все гиды по современной русской архитектуре, — «Ледяной павильон» 2002 года или «Павильон для водочных церемоний» 2003 года, существовали как микс отдельной постройки и инсталляции.

В 2006 году Бродский создал проект для российского павильона Венецианской архитектурной биеннале. И как точно заметил Евгений Асс — тогда художественный руководитель российского павильона: «Бродский пришел в искусство как архитектор и вернулся в архитектуру как художник».

Idea Fissa в какой-то степени продолжает концепцию совместной выставки Александра Бродского и его сына Саши Piazza senza nome (Безымянная площадь), открытой в Милане в 2024 году, но Idea Fissaс создана специально для нового выставочного пространства «Полутора комнат». Ящик из необожженной глины (излюбленный материал художника) на первый взгляд кажется простыми хрупким параллелепипедом, концептуальным и неформальным произведением искусства, но если заглянуть в прорези по бокам, то внутри откроется перспектива бесконечного канала с фигурами, колоннами, портиками и мостками — навязчивая идея города (как и у поэта Бродского), настоящая архитектура воображения.

Франциско Инфанте-Арана

Франциско Инфанте работает на пересечении искусства, науки и философии. Его творчество — диалог между строгостью линий и свободой природы, между рукотворным и естественным: объекты не вторгаются в ландшафт, а становятся его органичной частью.

Ключевая фигура современного российского искусства и ленд-арта Франциско Инфанте-Арана родился в 1943 году в селе Васильевка Саратовской области, в семье испанского политического эмигранта.

Еще в детстве он ощутил безграничность мира, и с тех пор тайна точки, магия спирали и геометрия пространства волновали его куда больше, чем суета повседневности или условности карьеры. В Московской средней художественной школе Инфанте открыл в себе талант рисовальщика, который определил его дальнейшую судьбу. Окончив Московское высшее художественно-промышленное училище («Строгановку») в 1960-х увлекся кинетическим искусством, но быстро отошел от механистичности в сторону философского осмысления пространства.

Вместе с художницей Нонной Горюновой, ставшей впоследствии его постоянным соавтором и женой, Франциско начал создавать «артефакты» — зеркальные конструкции, которые не просто отражали природу, но и преображали ее. «Зеркало — это дверь в параллельный мир. Оно не повторяет реальность, а создает новую, в которой время течет иначе», — объяснял Инфанте. Их совместные работы — например, проект «Реконструкция звездного неба» (1978) — выглядели как ритуал: геометрические формы, размещенные в снегу или на воде, превращались в порталы в иное измерение.

Франциско Инфанте работает на пересечении искусства, науки и философии. Его творчество — диалог между строгостью линий и свободой природы, между рукотворным и естественным: объекты не вторгаются в ландшафт, а становятся его органичной частью, зеркала и геометрические формы создают оптические метаморфозы, заставляя зрителя переосмыслить пространство, а многие работы отсылают к загадкам и бесконечности Вселенной.

За свою карьеру художник реализовал 98 персональных выставочных проектов, принял участие почти в 400 коллективных выставках. Одна из знаковых — «Снежный меридиан» — прошла в 2009 году в Третьяковской галерее. С Нонной Горюновой они показали артефакты из циклов разных лет, объединенные материалом: все было сделано из снега. Критики отмечали не только экологичность мышления художников, но и их метафизический жест. Вроде бы радикальное вторжение в природу по факту оказывалось эфемерным. И сам холст по законам природы через некоторое время растворялся без всякого участия человека.

«Тема этого проекта возникла не случайно. Россия все-таки снежная страна, поэтому закономерно, что русский художник работает со снегом. Для меня интересна также философия белого: особая роль этого цвета в живописной системе Малевича, представление о “белом ничто”. Белым обычно бывает чистый лист бумаги, на котором можно создать все что угодно», — говорит Инфанте.

Новым этапом в его карьере стал проект «Небесные артефакты», который с сентября 2024-го по март 2025 года демонстрировался в Доме культуры «ГЭС-2». Автором идеи выступила давний друг семьи, куратор Полина Лобачевская. Семь из восьми объектов инсталляции были созданы Франциско в разные годы и предназначены для разных уголков мира — от подмосковных полей («Легкие пространства», 2017) до катарских дюн («Арка», 1990). Для выставочного проекта «ГЭС-2» их реконструировали и масштабировали, адаптируя к грандиозному пространству здания.

Сын Франциско, художник Платон Инфанте, создал для «Небесных артефактов» работу «Два времени» — и звуковое сопровождение экспозиции. «Уникальные объекты Инфанте — небесные артефакты — задуманы как послание в вечность, — говорит Полина Лобачевская. — Они должны взлететь в небо, чтобы передать Создателю весть. Если она его тронет — возможно, искусство сумеет победить время, сохранившись в вечности ради красоты и хрупкой надежды. И лучше места для такого старта, чем пространство “ГЭС-2”, не найти».

В апреле 2025-го в Третьяковской галерее завершилась еще одна персональная выставка: «Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности» — масштабная ретроспектива, охватившая более 60 лет творчества мастера. К арт-рынку художник относится иронично: «Цены на искусство — это игра в числа. Важно не то, сколько платят за мою работу, а то, останется ли у зрителя ощущение, будто он на мгновение увидел иной порядок вещей».

Николай Полисский

Отец русского ленд-арта, человек природный (это его авторское определение), почти четверть века живет в небольшой деревне Никола-Ленивец в Калужской области, которую за это время превратил в масштабное художественное высказывание и самый крупный арт-парк в Европе.

Полисский начинал как участник легендарной андеграундной ленинградской арт-группы «Митьки», но к концу 1990-х отошел от традиционных изобразительных техник, переехал в тогда еще глухую деревню и начал совместно с местными жителями делать масштабные природные инсталляции. Например, слепил армию из сотни снеговиков, построил зиккурат из стогов сена и 18-метровую башню из засохших старых вязов, погибших в национальном парке «Угра», а также создал ряд других крупных скульптур-творений из хвороста, лозы и стволов деревьев.

В 2006 году Полисский основал фестиваль «Архстояние» как способ привлечь зрителей (в деревню Никола-Ленивец!) и новых художников (для создания инсталляций!). Так на территории парка в Никола-Ленивце появилась круглая ротонда с дверьми по периметру — уже культовая работа Александра Бродского. Сегодня «Архстояние» входит в число самых известных арт-фестивалей России (в 2025 году его посетили более 10 000 человек).

Работы Полисского всегда про масштаб, ритм, диалог с ландшафтом. Он не просто встраивает искусство в природу — его инсталляции становятся ее продолжением и смыслом. Зачастую архитектурные скульптуры завершают свою жизнь в огне во время Масленицы. Например, в феврале 2025-го в пламени эффектно исчезла инсталляция «Мельницы» — 24 деревянные башни высотой 26 метров. «Меня спрашивают: зачем ты сжигаешь свои работы? Но я думаю иначе: я не сжигаю, а создаю», — говорит Полисский.

Персональные выставки Николая проходили в Центре современного искусства во Франции, на Венецианской архитектурной биеннале и в Музее современного искусства в Люксембурге. В 2024 году его персоналка «Электроарт» открылась в московском «Мультимедиа Арт Музее»: художник создал абстрактные скульптурные формы из прутьев лозы и деревянных модулей, отсылающие к образам современного мегаполиса, опутанного электрическими.

Весной 2025 года Полисский стал приглашенным куратором международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва», которая прошла в московском Гостином Дворе в мае. Николай обозначил тему выставки емким словом: «Суть». Организаторы же зафиксировали рекордную явку молодой публики и объяснили это именно фигурой куратора. Но важнее другое: Полисский создает систему, в которой искусство соединяется с природой, оно живет, растет, горит — и продолжается.

«Провмыза»

Название группы «Провмыза» — это скрещение фамилий ее участников Галины Мызниковой и Сергея Проворова. Художники из Нижнего Новгорода в 1990-х начинали с арт-интервенций в местное центральное телевидение — были авторами и режиссерами программы ОСТВ («Очень Странное Телевидение»).

Перепробовав, кажется, все возможные медиа, в 2005 году они показали свой проект в российском павильоне на Венецианской биеннале — сенситивную инсталляцию Idiot Wind: зрителей сдувал ветер, разносящий детские голоса.

В портфолио «Провмызы» выставки в Музее Людвига в Кельне, Институте современного искусства KW в Берлине, Центре Помпиду в Париже, Биеннале движущихся изображений в Женеве. Работы лауреатов национальных премий «Инновация» и Премии Сергея Курехина достаточно легко опознать — это долгие медитативные видео на стыке между кино, видеоартом и документацией перформанса, в которых и герои, и зрители помещаются в пограничные обстоятельства. Например, в видео «Вечность» (2011) цирковая артистка, напоминающая маленькую девочку, на протяжении получаса двигает по постапокалиптическому ландшафту огромный кусок камня, в какой-то момент оказываясь в кузове огромного самосвала.

В 2024 году работы «Провмызы» впервые были представлены на коммерческой ярмарке современного искусства. Сложная и ресурсозатратная съемка проектов «Весь мир вверх тормашками» и «Сколько ягод — столько и девушек», продакшн которой был полностью оплачен нижегородской «Галереей 9Б» (что обычно делают крупные музеи и фонды), произвела ошеломительный эффект и стала одним из главных шоустопперов ярмарки Cosmoscow, а уже в 2025-м группа получила статус «художников года».

Весной 2025-го у группы «Провмыза» прошла персональная выставка Provmyza Gerund в петербургской галерее MYTH при поддержке «Галереи 9Б»: экспонировали три видеоработы — поэтичное, но достаточно жесткое и суровое размышление о смерти, наполненное визуальными метафорами и отсылками к произведениям классического искусства.

- «ГАЛЕРЕЯ 9Б», MYTH

- ВИДЕОРАБОТЫ 700 000–1 600 000 ₽, ФОТОГРАФИИ 1 200 000 ₽, ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 800 000 ₽

Михаил Розанов

Стиль своих фотографий Розанов описывает тремя словами: геометрия, строгость и формализм.

В арт-среде Михал оказался еще до того, как стал художником — в 16 лет он сыграл главную роль в фильме Сергея Соловьева «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Больше в кино он не снимался, но после окончания истфака МГУ много времени проводил в Новой академии изящных искусств. Ее основатель Тимур Новиков организовал первую выставку Розанова на Пушкинской, 10, привил 22-летнему художнику серьезное отношение к искусству и даже причислил Михаила к новому направлению «Новые серьезные». И правда, постмодернизм, ирония, интерес к нарочито «некрасивому» — в общем все, что характерно для современного искусства, — не про Михаила. Он сосредоточен на своих темах — четком формализме в архитектуре, а также музеях, скульптурах и парках. Как художник (а не фотограф!) он снимал Лувр и Эрмитаж, Царское село и Виллы Адриана, русские монастыри и индустриальные комплексы, сталинский ампир и лужковские небоскребы. Спальных районов вы не найдете: эту тему художник оставляет современным документальным фотографам, а сам работает только с вечной красотой. Стиль своих фотографий Розанов описывает тремя словами: геометрия, строгость и формализм. Именно такой он показал Москву на совместной выставке с Сергеем Борисовым «Город-сказка» в ММОМА в 2024 году. В городе Михаила нет людей, а его виды кажутся незнакомыми, ведь Розанов тщательно выбирает точку съемки, погоду, ракурс. «Снимки Розанова напоминают шедевры Андреаса Гурски или «абстрактные» фотографии Пола Стренда и Александра Родченко, которые стремились показать привычные зрителю места с нестандартных ракурсов и в оригинальном освещении, так чтобы те казались странными, а в некоторых случаях становились неузнаваемыми», — пишет о художнике арт-критик Евгений Наумов. Еще одна значимая персональная выставка в 2024 году — «Стена и слово» о монастырях — прошла в Новой Третьяковке, после чего работы Розанова вошли в коллекцию Третьяковской галереи.

- RUARTS

- ОТ 200 000 ДО 1 000 000 РУБ

Леонид Тишков

Главный сказочник российского современного искусства десятилетиями создает свой волшебный мир в графике, инсталляциях и романах.

Многие персонажи Тишкова почерпнуты из уральского детства, мифологии народов ханты и манси, а еще из русских сказок и картин сюрреалистов.

Врач по образованию, Леонид начал рисовать карикатуры студентом, а в 1970-х стал членом независимого профсоюза «Московский горком художников-графиков», где работали Илья Кабаков и Виктор Пивоваров. В начале 1990-х Тишков основал издательство «Даблус», в котором издавал малыми тиражами книги со своими рисунками, а также с графикой Константина Звездочетова, Никиты Алексеева, Резо Габриадзе.

Работы Тишкова хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Русского музея, ММОМА, MoMA (Нью-Йорк), а также в собраниях Ирины и Анатолия Седых и фонде Aksenov Family Foundation.

Одна из самых известных серий Леонида Тишкова, которую он продолжает более 30 лет, — «Частная луна», история о человеке, который встретил луну и остался с ней на всю жизнь. Она запечатлена в фотографиях и световых инсталляциях. «Это визуальная поэма о том, что человек никогда полностью не одинок в этом мире. Луна Тишкова всегда с лирическим героем, где бы он ни был, — по большому счету, это более масштабная и художественная история путешествующего гнома из “Амели”. В серии “Частная луна” есть что-то неформулируемо человеческое, поэтому она не теряет популярности: можно собрать в выставку много искусства разной степени сложности, поставить рядом луну Тишкова, и всё сразу нормализуется», — объясняет куратор Лиза Савина. В этом году одна из гигантских лун приземлилась в Суздальском кремле к открытию выставки Леонида в модном арт-центре «МИРА».

Луна — не единственный персонаж мифологии Тишкова, который не теряет актуальности. На летней выставке «Гидрокосмос» — совместном проекте Центра подводных исследований РГО и ГМЗ «Петергоф» — графика Леонида из лирическо-сатирической серии про водолазов соседствовала с артефактами, доставленными с затонувших кораблей подводными археологами.

- ARTZIP

- 57 400–492 000 ₽

Ольга Тобрелутс

Художница переносит цифровое трехмерное изображение на холст традиционным живописным методом, но так, чтобы изначально компьютерное происхождение считывалось и давало дополнительный объем, — это Ольга называет «транс кодированием».

Крестная дочь неоакадемизма и пионер российского медиаарта, Тобрелутс с 1990-х методично фиксирует свои наблюдения за развитием искусственного интеллекта и проникновением дигитального мира в реальный в многолетней серии «Транскодированные структуры» (в 2019 году ее показали на Венецианской биеннале в павильоне Северной Македонии).

Художница переносит цифровое трехмерное изображение на холст традиционным живописным методом, но так, чтобы изначально компьютерное происхождение считывалось и давало дополнительный объем, — это Ольга и называет «транс кодированием». В планах — продолжить серию скульптурами из бронзы.

Весной 2025 года самые важные работы Тобрелутс за последнее десятилетие собрали в Москве — на персональной выставке в Фонде культуры «Екатерина», в том числе живопись из серии «Небесные ландшафты». Про эту серию легендарный куратор Аркадий Ипполитов написал так: «Устав созерцать это нежданное многообразье соответствий свалки современного искусства, Ольга Тобрелутс уставилась в небо и увидела там облака. Облака и ничего больше, ведь живописью заниматься — так это чувствовать надо». Аркадий Викторович — не только куратор выставок Тобрелутс, но и близкий друг — ушел из жизни почти два года назад. В память о нем Ольга сама выступила в роли куратора проекта-посвящения Melancholia: в KGallery были показаны работы художников, с которыми сотрудничал Ипполитов, в том числе посмертный живописный портрет искусствоведа кисти самой Тобрелутс.

- MARINA GISICH GALLERY, POGODINA GALLERY

- 300 000–30 000 000 ₽

Игорь Шелковский

Классик российского современного искусства, в работах которого наследие авангарда встречается с концептуализмом и древнерусским искусством: этот стиль — зеркало биографии 87-летнего художника.

Игорь Сергеевич учился у конструктивиста Виктора Шестакова, работавшего в Театре Мейерхольда в 1920-х. Трудясь реставратором в московских музеях, Шелковский попал в закрытые фонды Третьяковской галереи и увидел Кандинского и Шагала, а затем продолжил знакомство с мастерами русского авангарда в гостях у легендарного коллекционера Георгия Костаки. Затем была эмиграция в Париж, лишение советского гражданства, в том числе за выпуск журнала « А—Я» (1979–1986) о неофициальном искусстве, литературе и философии. Тогда сформировался фирменный прием Шелковского, основанный на редукции объектов: не лес — а его «карта», «дерево — это маленький цилиндр».

Сейчас сложно представить, что когда-то Игорь Сергеевич был в изгнании: внимание к нему растет с каждым годом и наконец-то его присутствие на российской арт-сцене соответствует масштабу мастера. В феврале 2025-го в MAMM закончилась ретроспектива Шелковского «Небесный город. Мастерская художника», объединившая работы с конца 1 960-х до наших дней. Но главное — в залы музея была перенесена мастерская художника. Кроме того, в MAMM зрители могли увидеть знаменитые «Облака» — небесно-голубые конструкции из деревянных брусков, навеянные пейзажами Куинджи.

В России Шелковского представляет и поддерживает Alina Pinsky Gallery. Она целенаправленно работает с обширным наследием мастера, делает выставки, органично вписывает работы Игоря Сергеевича в групповые проекты галереи, такие как выставка 2024 года «Кое-что о цветах», где показали его новые работы и живопись 2000-х. В начале апреля этого года галерея Алины Пинской представила Шелковского на стенде ярмарки Art Paris в Гран-Пале.

- ALINA PINSKY GALLERY

- 368 000–9 200 000 ₽

Комментарии (0)