В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит нон-фикшен историка-медиевиста Мишеля Пастуро «Розовый. История цвета». Это продолжение целой серии книг: он уже исследовал белый, желтый, зеленый, черный, синий и красный в искусстве и не только. В новом бестселлере в центре внимания — барбикор. Из чего раньше делали розовую краску? Для каких целей ее использовали художники? И правда ли, что живописцы Древней Греции пользовались только четырьмя цветами? Публикуем отрывок, отвечающий на эти вопросы.

Незаметный цвет (от начала времен до XIV века)

Красный цвет, появившийся еще на стенах пещер эпохи палеолита, был первым цветом, который художники научились воспроизводить в различных оттенках. Однако до гаммы розовых тонов дело дошло сравнительно недавно, во всяком случае в Европе: это произошло в IV веке до нашей эры. Следы розовой краски на стенах жилищ или на предметах обстановки, относящиеся к более ранним периодам, — это не работа художников, а работа времени: порой оно превращало в различные нюансы розового тона, которые изначально были красными, коричневыми или оранжевыми. Столь позднее появление розового в западноевропейской живописи не может не вызывать удивления, ведь в природе встречаются разнообразные оттенки этого цвета, не только у многочисленных растений, минералов или на раковинах моллюсков, шерсти животных и оперении птиц: случается, мы видим розовый и на небе, правда, совсем ненадолго — это результат световых эффектов, возникающих при определенном положении Солнца над горизонтом, либо при определенных фазах Луны или же при необычных явлениях, таких как гроза или извержение вулкана. Художники и ремесленники Античности очень редко ставили задачу воспроизвести такие оттенки розового, а западноевропейские общества, со своей стороны, слишком поздно задались целью классифицировать их и дать им названия.

Первые розовые пигменты

Если обратиться к Древней Греции, то совсем недавно в царских гробницах Македонии были открыты настенные росписи, датируемые IV — началом III века до нашей эры, которые дали нам первые неопровержимые свидетельства применения розового художниками Античности. И на сей раз речь идет именно о розовых тонах, а не о более или менее осветленных красных или о красновато-оранжевых, какие мы видим на греческих вазах, где после обжига фигуры принимали оттенки, близкие к цвету кирпича или черепицы. Возьмем, например, знаменитый аттический килик 500–480-х годов до нашей эры, приписываемый художнику Онезиму: на дне сосуда лежит обнаженная женщина — сюжет, редко встречающийся на античных вазах — с телом красивого розового оттенка, необычного даже для изображения женского тела (которое всегда изображали светлее мужского). Но это керамика, а не настенная живопись.

Находки последних десятилетий в Македонии — это настоящие полихромные росписи. Они ставят под сомнение идею Плиния (подхваченную его последователями и его современными комментаторами) — идею, от которой пора окончательно отказаться: что палитра живописцев Древней Греции сводилась к четырем цветам: красному, белому, черному и желтому. Росписи были найдены в развалинах дворцов, в погребальных храмах, но главным образом — в царских гробницах конца классической эпохи, датируемых приблизительно 330–280-ми годами до нашей эры. В ходе раскопок, проводившихся с 1977 по 2014 год, был собран богатейший археологический материал (украшения, оружие, изделия из драгоценных камней и металлов). Также нам стали доступны сцены повседневной жизни и декоративные элементы, запечатленные в росписях, которые вносят неоценимый вклад в наши познания о живописи IV–III веков до нашей эры. Комнаты, ложа, стелы, троны, царская мебель, перегородки и фасады: здесь все — мрамор и слоновая кость, металл и простая штукатурка — окрашено в яркие, разнообразные цвета. Самые впечатляющие росписи находятся в четырех гробницах в поселке Вергина, недалеко от Эги, первой столицы македонских царей. (Одно время считалось доказанным, что это гробницы Филиппа II, отца Александра Великого, умершего в 336 году, его матери Эвридики, умершей на поколение раньше, а также двух более молодых мужчин или женщин из царского рода; но в настоящий момент существуют разные версии.) Найдены и другие, менее значительные захоронения, в Вергине и ее окрестностях, а также более или менее ценные фрагменты отделки стен и мебели.

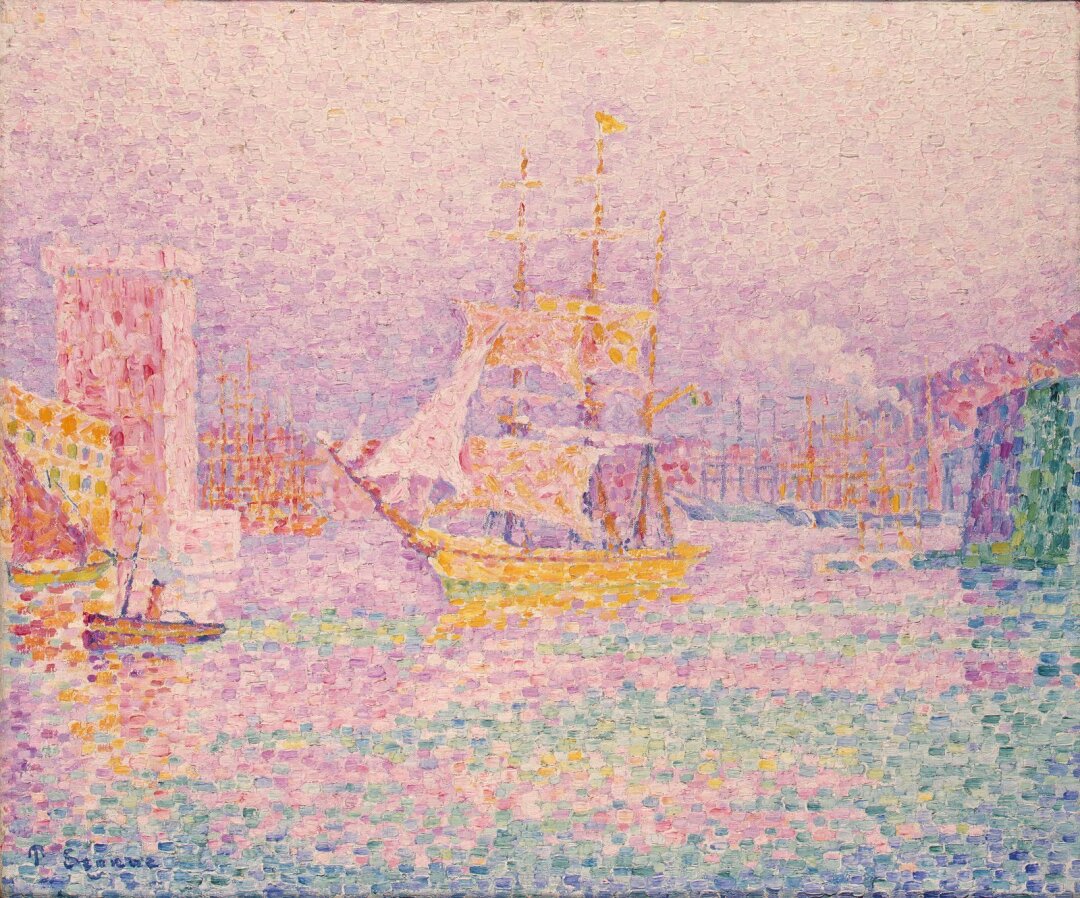

Исследование этих захоронений существенно изменило наши познания об искусстве живописи в Древней Греции. И дело не только в том, что цветовая гамма здесь не сводилась к трем-четырем основным цветам, а включала в себя одиннадцать — красный, черный, желтый, белый, синий, зеленый, серый, фиолетовый, оранжевый, коричневый и розовый: каждый из этих цветов еще дробился на несколько оттенков благодаря смешиванию красок или наложению одних красочных слоев на другие так, что получалось нечто вроде лессировки. Следует также отметить, что древнегреческим живописцам уже была известна техника, которую позднее применяли художники Древнего Рима, — «оптическое смешивание» красок. Например, чтобы получить розовый цвет, существует несколько способов: можно, конечно же, просто смешать красную и белую краски либо наложить одну поверх другой, а можно и легкими мазками расположить их рядом на окрашиваемой поверхности: тогда глаз смотрящего сам произведет смешение и вместо красного и белого увидит розовый. На практике художники освоили этот прием еще во времена Античности, но теоретическую основу под него подвели лишь в 1839 году: это сделал Мишель Эжен Шеврёль в своем знаменитом трактате «О законе симультанного контраста цветов». Книга Шеврёля, объемная и нелегкая для чтения, все же оказала большое влияние на импрессионистов: этому поспособствовал Шарль Блан, который в 1867 году опубликовал ее сокращенную версию в своей «Грамматике графических искусств».

Исследования македонских росписей показали, что древние художники пользовались разнообразными пигментами, более многочисленными, чем те, которые, насколько нам было известно, применялись в древнегреческой живописи в более ранние периоды. Назовем здесь только краски, служившие для создания розовых тонов путем смешивания, напластования или расположения по соседству. Белые изготавливались на основе мела или близких ему по составу веществ, из каолина (белой глины), а иногда и из прокаленных костей — трех красителей естественного происхождения, применявшихся еще в эпоху палеолита. Но ученые отмечают также и широкое применение краски, которую ждало большое будущее: свинцовых белил, искусственного пигмента, получаемого путем окисляющего воздействия кислоты на тонкие пластины свинца (это самый простой способ). Реакция происходит в плотно закрытом сосуде, где содержатся также органические вещества, которые приходят в состояние брожения и выделяют углекислый газ. Полученные таким образом белила промывают, измельчают, высушивают и хранят в виде порошка. Несмотря на токсичность этой краски, художники еще очень долго, даже и в Новое время, будут очень ценить ее за укрывистость, светостойкость, за дешевизну, за многообразие и удобство применения и за качество оттенков, которые она дает в смеси с другими пигментами. В частности, превосходные розовые тона получаются, если к свинцовым белилам просто добавить небольшое количество красной охры или порошка гематита (минерала, богатого оксидом железа) либо марену в порошке или красные лаки растительного (марена) либо животного (пурпур) происхождения. Однако художники Древней Греции и Древнего Рима никогда не смешивали их с киноварью (природным сульфидом ртути), весьма дорогостоящим пигментом, который они при других обстоятельствах использовали очень — чтобы не сказать: слишком — широко (например, в Помпеях), потому что свинцовые белила, как любой продукт на основе свинца, нельзя смешивать или держать в соседстве с веществами, содержащими серу.

Новаторство мастеров, работавших в Македонии, если сравнивать их с художниками классической эпохи, заключается не только в количестве и разнообразии применяемых пигментов, но также и в самой манере их использования, которая помогает получать разные эффекты. Краски наносятся легкими мазками, а не ровными слоями, что позволяет нюансировать оттенки и изобретать новые градации тонов, иногда достигая эффекта прозрачности и используя его в весьма затейливых сочетаниях — позднее, в живописи Древнего Рима, этот прием станет гораздо более распространенным.

Благодаря умению варьировать толщину красочного слоя (эмпасте) мастера македонских гробниц также достигают большого успеха в работе со светотенью, создавая иллюзию объема и пластической выразительности формы, вплоть до того, что фигура на фоне начинала восприниматься почти скульптурно. Особенно это проявляется в изображении человеческого тела. Большинство художников Македонского некрополя уделяют особое внимание изображению человеческой плоти, тщательно работают над смесями и напластованиями пигментов, чтобы показать человеческие тела, различающиеся по оттенку кожи — обычно в зависимости от пола (у женщин она светлее, у мужчин темнее), а по возможности еще и в зависимости от социального статуса или этнического происхождения. Вдобавок тщательный подбор оттенков придает нарисованным лицам и телам живость — не для того, чтобы сделать их реалистичнее, а, наоборот, чтобы их идеализировать. Если художник взялся изображать человеческую плоть, ему в первую очередь понадобятся розовые тона, причем во множестве тончайших нюансов большей или меньшей насыщенности и с легкой примесью какого-либо другого цвета — это могут быть розово-оранжевый, розово-бежевый, коричневато-розовый, зеленовато-розовый или голубовато-розовый. Здесь речь идет о бесспорном новаторстве, по крайней мере в рамках определенного сюжета. С этого времени в западноевропейской живописи розовый цвет всегда будет тесно связан с кожей, плотью и обнаженным телом.

Телесный цвет в Античности

Эта связь со всей очевидностью проявит себя в живописи Древнего Рима. Римские живописцы чаще, чем греческие, показывают полуобнаженное или полностью обнаженное человеческое тело, в частности когда изображают богов и богинь или в эротических сценах, которых очень много появляется на фресках и мозаиках роскошных патрицианских вилл начиная с I века до нашей эры. Самые знаменитые из них были обнаружены в развалинах городов на берегу Неаполитанского залива, ставших жертвами извержения Везувия осенью 79 года. Это было одно из важнейших событий в истории живописи. За считанные часы вулкан покрыл слоем пепла или полностью разрушил четыре процветающих города, построенных у его подножия: Геркуланум, Помпеи, Оплонтис и Стабии. Все там либо было уничтожено, либо навсегда застыло в том состоянии, в каком находилось в момент катастрофы. Несомненно, большинство жителей городов успели спастись — число погибших оценивается в 10–15% от общей численности населения. Но общественные здания, дома, мастерские, лавки, повозки, орудия труда, инструменты, товары, провизия, домашний скот, сады, виноградники были погребены под слоем камней, грязи, лавы и пепла и оставались в таком виде до XVI века, когда в этом регионе начались первые археологические раскопки, которые были с успехом продолжены в XVIII и в ходе которых исследователи стали откапывать то, что еще могло быть изучено. Раскопки продолжаются и по сей день — и им пока что не видно конца. За это время археологи и историки постепенно получили доступ ко все большему объему материалов для изучения быта, городской жизни и профессиональной деятельности в Римской империи I века нашей эры. И это еще не все: находки археологов открыли историкам искусства целый мир настенной живописи, причем некоторые из этих произведений превосходно сохранились и вот уже двести пятьдесят лет являются для нас основным источником знаний об искусстве живописи в Древнем Риме. Благодаря Везувию римская живопись дошла до нас в гораздо лучшей сохранности и гораздо глубже изучена, чем остальная живопись Античности!

Эти настенные росписи, исключительные по своему великолепию и утонченности, находятся на виллах, принадлежавших самым богатым римским патрициям, в Помпеях, Геркулануме и Стабиях; в основном они датируются I веком до нашей эры и I веком нашей эры. Их вклад в наши познания о живописи Древнего Рима невозможно даже сопоставить с информацией, которую мы почерпнули из всех остальных источников, изучив несколько редких примеров из храмов и вилл, расположенных в Риме или в его окрестностях, а также в некоторых городах Южной Италии, Сицилии и провинций Римской империи.

В настенных росписях Помпеи и других везувианских городов красный цвет повсеместен; однако розового там ненамного меньше, причем он представлен разнообразными оттенками. Впрочем, нельзя исключать, что местами (на фризах или колоннах, например) это на самом деле желтые, красные и фиолетовые тона, от чудовищного жара извержения превратившиеся в розовые, но в основном речь идет об оттенках, которые были розовыми изначально: ими написаны лица, руки, плечи, ноги и части тела, виднеющиеся из-под одежды. Неудивительно, что розового так много, ведь на росписях сплошь и рядом можно увидеть лица, да и эротические сцены представлены в изобилии, в частности, на стенах спален домов и комнат в лупанарах. В XVIII веке эти сцены вызывали изумление, смущение и недоумение; такая реакция наблюдается и в наши дни в Национальном археологическом музее Неаполя, где им отведен отдельный зал. Однако не все изображения нагих тел в Помпеях связаны с Эросом: многие божества изображены обнаженными без особой на то причины, как и некоторые прославленные либо обожествленные герои. Что же касается женской наготы, то она не всегда связана с любовью или плотскими утехами — гораздо чаще она выражает красоту, плодородие, процветание, а порой даже счастье или удачу. Современный наблюдатель, жадный до пикантного или запретного, оказавшись в Риме, в Помпеях и других подобных местах, легко может впасть в соблазны исторического анахронизма и гиперинтерпретации. Сколько историков Античности уже впадали в заблуждение, усмотрев «секс» там, где его не было и в помине!

Как бы то ни было, такое изобилие обнаженных тел дает нам богатейший материал для изучения гаммы розовых тонов, которой пользовались древние живописцы. Тона эти различны по светлоте. Среди них есть бледные, близкие к белому или очень светлому желтому; другие, более насыщенные, ближе к красному, коралловому или оранжевому; наконец, есть откровенно бежевые или даже коричневатые. Были ли они такими до извержения? Трудно ответить на этот вопрос. Вдобавок «телесный» цвет часто не однороден: он бывает обогащен лессировками или бликами — янтарными, зеленоватыми, синеватыми и даже лиловатыми. Древнеримская палитра розовых тонов уже сама по себе — почти что целая радуга.

Для достижения такого результата у художников есть много средств, которые они виртуозно умеют комбинировать. Это пигменты, которые мы уже встречали в Македонии: мел и размолотый известняк, каолин, гипс и свинцовые белила для белых тонов; красная охра, гематит, лак из марены, пурпура или червеца — для красных. А еще у художников Древней Греции и Древнего Рима есть способ приготовления розовой краски, к которому они прибегают достаточно часто: смешать свинцовые белила с небольшим количеством глины, богатой окисью железа (синопией), и нагреть эту смесь. Получится краска, дающая очень красивые розовые оттенки, но у нее есть один недостаток: она матовая. А в Помпеях, Геркулануме и Стабиях предпочитали то, что блестит, сверкает, мерцает, переливается. Поэтому для приготовления розовых тонов здесь используют красные пигменты на основе серы, такие как реальгар — природный cульфид мышьяка, который присутствует уже в живописи Древнего Египта, но чаще киноварь (природный сульфид ртути), о которой мы уже упоминали.

Эту последнюю, несмотря на ее дороговизну и опасность, сопряженную с ее применением (это сильный яд), можно увидеть в Помпеях буквально повсюду: здесь ее используют для фонов, с расчетом на эффектность. Вот откуда берется красная доминанта на стенах многих вилл, чьи владельцы в глазах современников были, как мы сказали бы сегодня, нуворишами. В «Естественной истории» Плиний, который любит указывать стоимость тех или иных вещей, сообщает нам, что киноварь стоит «в пятнадцать раз дороже африканской красной охры» и по цене даже сравнялась с «александрийской синью» (знаменитым египетским синим), самой дорогостоящей краской своего времени. Эту роскошную киноварь добывают на рудниках Альмадена, в самом сердце Испании. В Рим ее привозят в виде руды, которую затем обрабатывают в многочисленных мастерских, расположенных у подножия Квиринала, где был тогда промышленный район, шумный, зловонный и небезопасный. Есть и другая разновидность киновари, попроще, которую получают из рудников, расположенных в вулканических массивах Апеннин, но помпейские художники, по-видимому, ею пренебрегают: их богатые заказчики хотят самого красивого, самого дорогого, самого кричащего. Об их состоянии и социальном положении должны свидетельствовать стены их роскошных вилл, которые они восстановили после череды разрушительных землетрясений 61–62 годов. И такое неумеренное использование киновари должно показать всем, как они богаты.

Именно киноварь дает тот жизнерадостный, насыщенный оттенок, который с начала XIX века называют «помпейским красным», что не вполне правомерно, и который так гармонично сочетается с золотом или позолотой. Киновари мы обязаны также — и на этом придется задержаться — появлением множества изображений обнаженных тел, для создания которых эта краска в небольшом количестве подмешивается к пигментам на меловой или каолиновой основе. Иногда к ней добавляют несколько крупинок гематита, чтобы приглушить ее ослепительную яркость. А если тонами, полученными таким способом, надо изобразить лицо, то однообразие розовой кожи часто нарушают голубоватые прожилки и легкие тени (для этого требуются зеленая глина или египетская синь). В везувианских городах, как и во всей Римской империи, живописные практики к тому времени уже достигли высокого уровня, и, если говорить о приготовлении пигментов, граница между этим процессом и химией (или даже алхимией) порой кажется зыбкой. Об этом можно прочесть у Витрувия в его трактате об архитектуре, в разделе, посвященном живописи (30–35 годы до нашей эры), и у Плиния в знаменитой XXXV книге «Естественной истории», написанной столетием позже.

Другим важным источником сведений о телесном цвете в эпоху Античности для историка живописи служат знаменитые фаюмские погребальные портреты (Фаюм — название богатого земледельческого оазиса в пустыне на западе Египта). Большая часть их датируется II–IV веками нашей эры. Эти портреты, написанные на дереве (платане, липе, дубе, кедре), реже на льняном холсте, изображают умершего анфас, захватывая голову и верхнюю часть груди; портретом покрывали лицо мумии, укладывая его между пеленами. В эпоху римского владычества в Египте мумифицирование умерших все еще было более распространенным обычаем, чем кремирование. Фаюмские портреты — древнейшие образцы портретов, оставленные нам Античностью, а также наиболее многочисленные: их сохранилось более двух тысяч. Человек позировал для них при жизни; после его смерти в них вносили некоторые изменения. Они служили для идентификации покойного, для поминовения и тем самым — для обеспечения ему загробной жизни. В отношении фаюмских портретов наиболее обсуждаемая проблема — это, конечно, проблема сходства: идет ли речь о реалистичных портретах или об идеализированных? По-видимому, и о тех и о других одновременно, по крайней мере в большинстве случаев. Потому что если мужчин и женщин среди изображенных приблизительно равное количество, если они более или менее однородны по социальной принадлежности (представители обеспеченных классов, одетые и причесанные по римской моде), портреты детей и стариков попадаются редко, а юношей и девушек исчисляются единицами. Как будто большинство покойных были запечатлены во цвете лет, в некоем идеальном возрасте — с чертами, которые, безусловно, принадлежат им, но одновременно в большей или меньшей степени идеализированы.

Для создания фаюмских портретов использовались две техники: энкаустика (живопись восковыми красками) и темпера. При первой (она применялась чаще) лицо получается не таким плоским, и палитра телесных оттенков разнообразнее. Розовых тонов очень много, но в них нет той «розовости», какую мы видим в Помпеях или в Риме, здесь заметнее примесь белого или желтого, они более матовые, единство тона то и дело нарушается тенями или бликами либо оживляющими вкраплениями других тонов, чтобы вылепить рельеф или сделать лицо более выразительным. Кожа на лице у мужчин часто темнее, чем у женщин; на женщинах — косметика и украшения, скулы у них нарисованы более насыщенным оттенком, чем остальное лицо, губы зачастую ярко-розовые, а порой даже красные. Вдобавок кожа у женщин выглядит более бархатистой, чем у мужчин: такой эффект достигается за счет более тонкого помола пигментов и более мелких мазков. Все лица контрастируют с темными или черными волосами, бровями и бородами, а также с фоном, как правило, окрашенным наскоро и в какой-нибудь нейтральный цвет: бежевый, коричневый, бледно-серый или мутно-зеленый. Благодаря такому разнообразию оттенков кожи, не имеющему аналогов в античном искусстве, люди с этих изображений смотрят на нас как живые. Некоторые из них кажутся нашими современниками, и эта иллюзия настолько сильна, что даже заставляет нас — напрасно, разумеется — сомневаться в древности и подлинности фаюмских портретов.

18+

Комментарии (0)