В издательстве Европейского университета вышла книга российской и американской искусствоведа Нины Гурьяновой «Эстетика анархии: Искусство и идеология раннего русского авангарда». Это анализ арта 1910 — 1918 годов как самостоятельного феномена, а не этапа, подготовившего 1920-е. Публикуем отрывок о том, как в авангарде работали важные для анархии категории случая, игры и антиканоничности. А еще — как на самом деле футуристы относились к Пушкину (и хотели ли сбросить его с корабля современности!).

Ключом к пониманию исканий, стоящих за поэтикой раннего русского авангарда, может служить короткое стихотворение В. Хлебникова «Алеше Крученых» (1920), первая строка которого в ретроспективе приобретает символическое значение:

Игра в аду и труд в раю —

Хорошеуки первые уроки.

Помнишь, мы вместе

Грызли, как мыши,

Непрозрачное время?

Сим победиши!

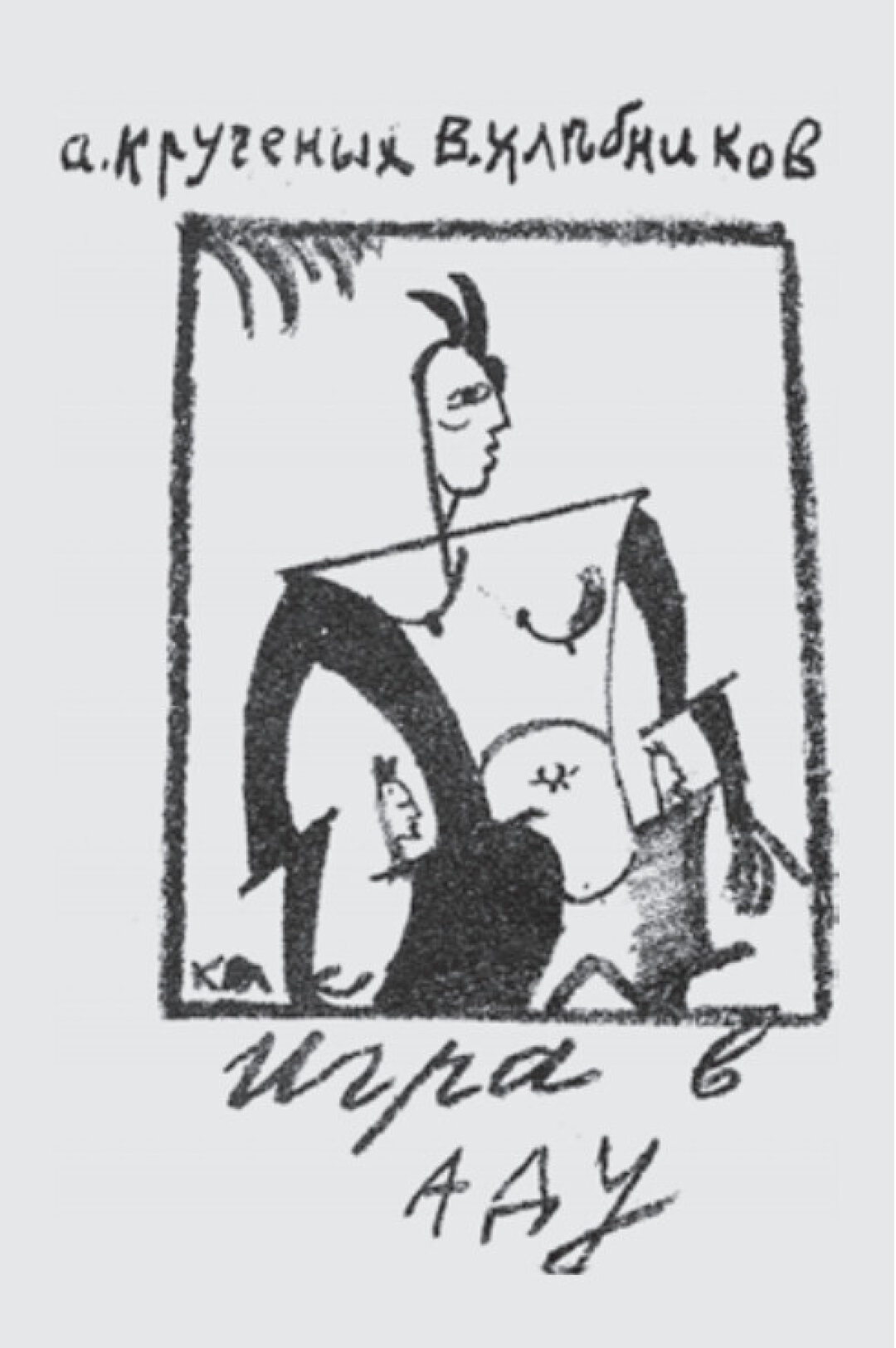

Здесь — не только прямой намек на первую в ряду русских литографированных футуристических книг «Игру в аду» Хлебникова и Крученых (1912), но и аллюзия на новые смыслы, парадоксальную философию нового искусства. Началась неудержимая игра, не скованная рамками повседневного «ада», и ее правила стали артистическим и жизненным принципом для игроков. Поэты «разыграли» традиционный лубочный сюжет: игры дьявола с грешником, поставившим на карту собственную душу.

Много лет спустя Крученых вспоминал об этой работе в своих мемуарах:

...В неряшливой и студенчески-голой комнате Хлебникова, я вытащил из коленкоровой тетрадки (зампортфеля) два листка — наброски, строк 40-50 своей первой поэмы «Игра в аду». Скромно показал ему. Вдруг, к моему удивлению, Велимир уселся и принялся приписывать к моим строчкам сверху, снизу и вокруг — собственные. Это было характерной чертой Хлебникова: он творчески вспыхивал от малейшей искры. Показал мне испещренные его бисерным почерком странички. Вместе прочли, поспорили, еще поправили. Так неожиданно и непроизвольно мы стали соавторами.

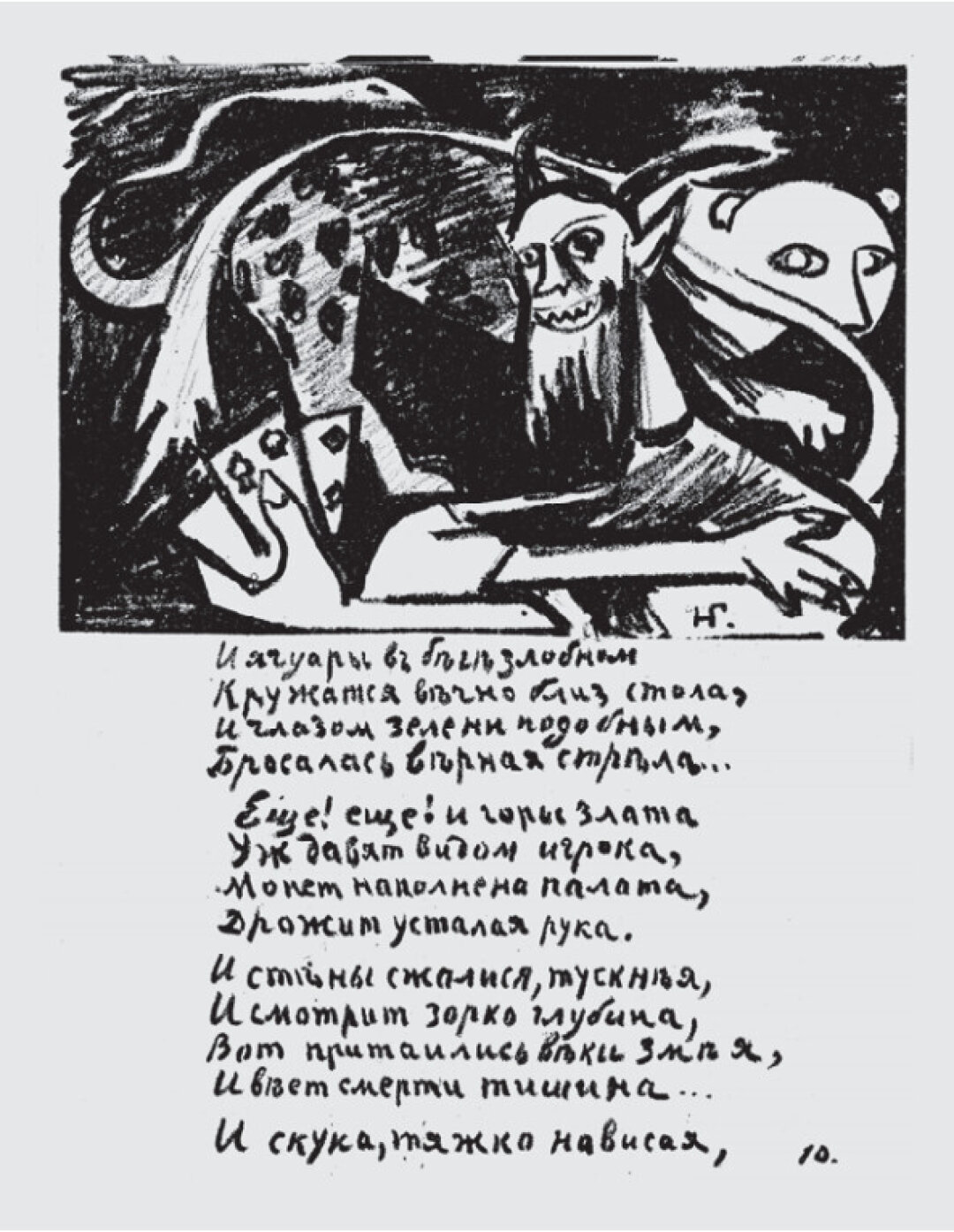

Этого же многовекового «лубочного стиля» (слова Крученых) придерживалась в своей насмешке над «древним архаическим дьяволом» и Н. С. Гончарова, создавшая литографии к книге. Однако язык, метафоры и общая интонация поэмы более чем современны: в своей критической интерпретации «вечного» сюжета футуристы пародируют ту сторону современной им «прогрессивной» реальности начала XX века, которая соответствует их представлениям об аде — «царстве золота и наживы» («Здесь жадность, обнажив копыта // застыла как скала»), гибнущего в конце концов от... скуки: «все скука угнетает».

Этот футуристический — но совсем не футуристичный — ад подозрительно напоминает гротескное антиутопическое пров[и]дение «идеального» картезианского общества в «Записках из подполья». Достоевский рисует выхолощенную механистическую модель будущего, где нет места индивидуальной творческой воле, интуиции или непредсказуемости случая, вмешивающегося в абсолютное совершенство замкнутой системы, где человек превратится в автоматическую часть ее, «шифтик в органном вале»:

Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены... математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений. <.>

Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего.

За образом проигравшегося грешника из футуристической поэмы, который кровавым пальцем подписывает сделку с дьяволом и отправляет свою душу в ад («И проигравшийся тут жадно // Сосет разбитый палец свой, // Творец систем, где все так ладно, // Он клянчит золотой!..» ), угадывается сарказм достойный Достоевского, критикующего поборников позитивизма и утилитаризма, которые гордятся тем, что действуют «для счастья рода человеческого».

Важную роль в поэтике Достоевского играет случай — понятие, a priori заключающее в себе непредсказуемость индивидуальной воли и творческого порыва. А в контексте русского авангарда «принцип случайного» уходит корнями в философию свободы — основу анархической идеи. Случай «ищется как дар», становится одновременно метафорой и формальным приемом, который активно приветствуется в поэтике футуристов-будетлян: «исправляя, обдумывая, шлифуя, мы изгоняем из творчества случайность... <...> Изгоняя же случайность, мы лишаем свои произведения самого ценного».

Футуристическая «игра» призвана разрушить установки механического восприятия, присущего так называемому здравому смыслу, и обратиться к интуиции и бессознательному читателей. В «Игре в аду» есть знаковый портрет игроков, которые не стремятся «урвать победу» ради наживы, а ищут спасения «для мук рожденных и позора»; они «иной удел избрали: удел восстаний и громов, удел расколотой скрижали полета в область странных снов». Это современные «подпольные люди», твердо избирающие маргинальную позицию по отношению к господствующей социальной или эстетической идеологии, самопровозглашенные изгои, для которых «и мир любви, и мир убогий легко вместился в их карман».

<...>

Формула «игра в аду и труд в раю» хорошо подходит для описания первых уроков творчества, полученных всеми русскими будетлянами, поэтами и художниками, когда они учились делать выбор в пользу загадок и парадоксов и бежать от детерминизма как в жизни, так и в искусстве. Они отказывались от погружения в предсказуемость, чтобы не слиться с нею, и, живя в повседневном «аду», ему не принадлежали. Ранний русский футуризм оказался одним из самых «устойчивых» течений авангарда: он обладал устойчивостью к традициям и высокой сопротивляемостью по отношению к любым идеологическим и эстетическим компромиссам. Футуристы полагали, что этот навык можно приобрести только посредством «труда» и «игры» — иными словами, делая, создавая искусство подобно игре. Пространством для этой «игры» стало все новое искусство, для которого главным условием существования было максимальное сближение творческого действия и свободной радости игровой стихии с ее живой энергией и спонтанностью. Поэтика игры и случая, как и раннее понятие «деконструкции», или футуристического сдвига, проявляется в виде анархического творческого метода, не зависящего ни от каких эстетических систем.

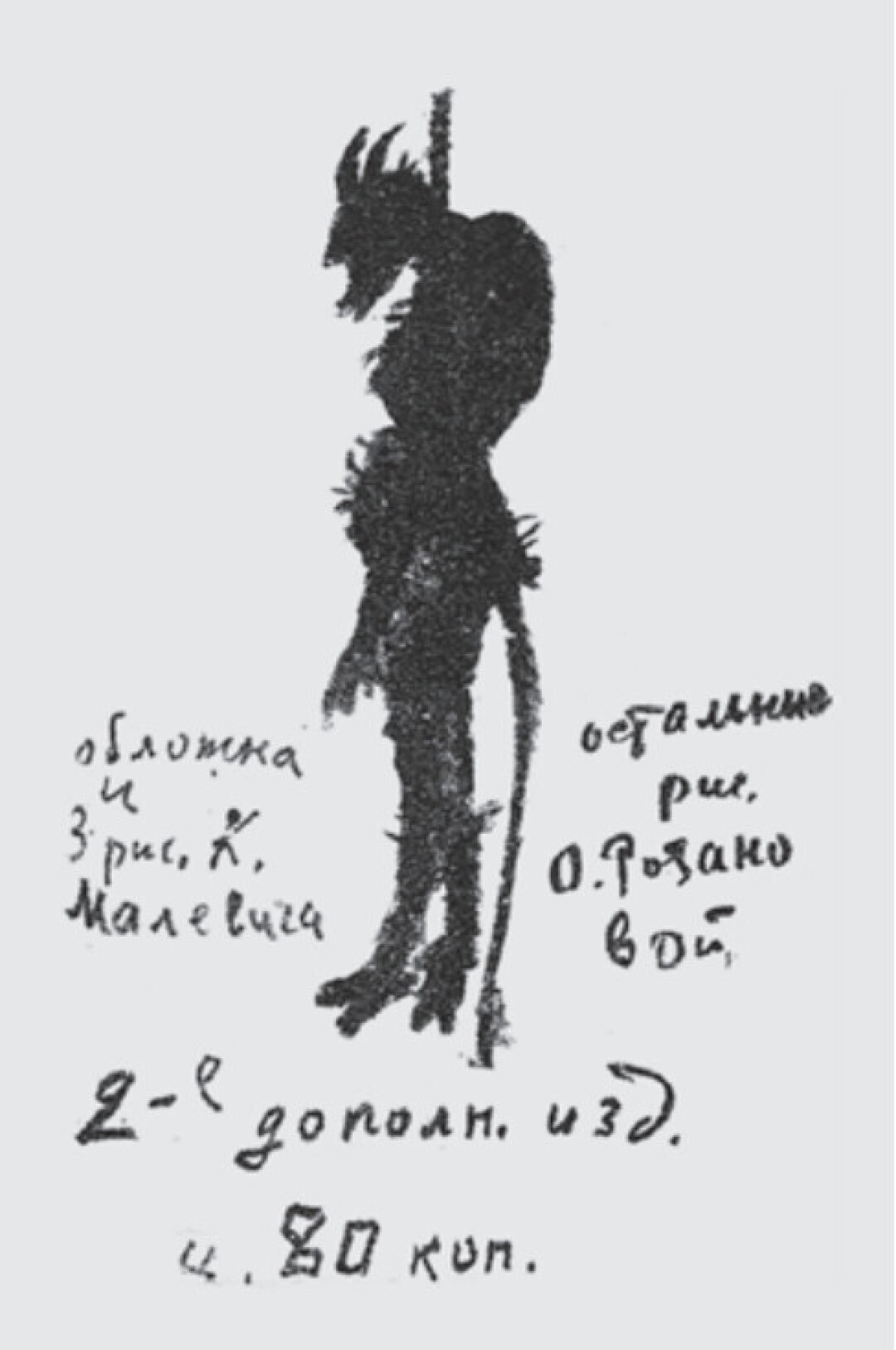

Эти идеи нашли отражение во втором, переработанном и дополненном издании «Игры в аду», где, по словам Крученых, «малевали черта на этот раз К. Малевич и О. Розанова». Малевич выполнил три рисунка и обложку, однако тон задавала Розанова, на долю которой пришлась главная часть иллюстраций — более 20 композиций и заставок. В этом издании появились изменения в тексте и в распределении оформительских акцентов, продиктованные импровизационностью маргиналий. Результатом стала совершенно новая книга, и эта тенденция к постоянному переписыванию и перечитыванию придает произведению, стремящемуся утвердить право на «незавершенность», чтобы обеспечить безграничность интерпретаций, постмодернистский, антителеологический характер.

«Архаического дьявола», над которым подсмеивалась в своих литографиях для первого издания Гончарова, во втором издании сменил фантасмагоричный, пародийный рой причудливой нечисти Розановой: черти с птичьими клювами, обольстительные ведьмы и забавно-жуткие оборотни, которых объединило действо карточной игры. Вся эта чертовщина теснится на полях и бесцеремонно залезает на строки текста, стремительно заполняющего страницы. Словом, она не имеет ничего общего со статично-застылыми персонажами Гончаровой, которые торжественно предстоят зрителю как пародийные антиподы иконных святителей. Такая подмена была довольно обычна для народной карнавальной культуры и лубочной традиции, на которые прямо ориентируется в своем творчестве Гончарова. Розановские же образы всецело подчинены динамике футуристического сдвига; кажется, они так и перескакивают со страницы на страницу, пытаясь опередить читателя, перелистывающего книгу. Гончарова, наоборот, проводит границу между иллюстрациями и текстом, написанным Крученых от руки и слегка стилизованным под старославянскую вязь древних манускриптов. Это подчеркивается контрастом стихотворных строк на белой бумаге и черного абриса, которым она окружает изображения. Подобный подход полностью соответствует неопримитивистской стилистике, которую Гончарова использует в издании «Игры в аду» 1912 года. Розанова и Малевич еще следуют этим рецептам, но в своих лучших композициях они стирают границу между словом и образом, и ломают традиционную архитектонику листа.

«Будетлянин — Это Пушкин»: Романтическая традиция

Розанова и Малевич, следуя духу раннеавангардистского всечества, усвоили и традицию маргиналий. Точнее, их рисунки напоминают наброски, которыми поэты порой испещряют свои черновики. Их ироническое прочтение поэмы отсылает к романтической пародийности XIX века и перерастает в блистательную, искрометную буффонаду, подобную фантасмагориям А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана и Э. А. По.

Особенно заметно это именно в «Игре в аду» Крученых и Хлебникова, вдохновленной, предположительно, гоголевской повестью «Пропавшая грамота» и незаконченной «Адской поэмой» Пушкина.

<...>

Проведя сравнительный анализ, Р. О. Якобсон подметил связь поэмы Крученых и Хлебникова со словесными и графическими мотивами незаконченной пушкинской «Адской поэмы», что дает новый ключ к расшифровке визуального оформления второго издания «Игры в аду». Якобсон указывает на «насмешливое изображение чертей» в обоих произведениях, отмечая, что поэма Хлебникова и Крученых соприкасается с пушкинскими «адскими рисунками. даже в мотивах, которым нет параллелей в пушкинских стихотворных отрывках». Напрашивается аналогия — парадоксальная и на первый взгляд неожиданная — с рисунками Пушкина, которого футуристы предлагали «сбросить с парохода современности».

Как и Малевич, Розанова была не только знакома с пушкинскими перьевыми рисунками на черновике «Адской поэмы», но и черпала из них некоторые повторяющиеся мотивы и образы. Это и черт, в своих грезах увидевший изящный женский профиль, и локон, сотканный его воображением из поднимающегося столба дыма. Последний мотив почти дословно повторен в одной из литографий Розановой, где изображен бес, играющий в карты с полуобнаженной женщиной, которая будто парит у него за спиной. Это и бесы с птичьими клювами, отсутствующие у Гончаровой, но встречающиеся в рисунках Пушкина, и фигурка ведьмы на помеле, мелькающая в его рукописях. Ведьме Розанова посвящает отдельную страницу, используя в своем озорном, лукавом рисунке пресловутый футуристический сдвиг, смешавший тела черта и ведьмы и создавший двусмысленную иллюзию не то полета, не то падения. «О. Розанова умеет вносить женское лукавство во все „ужасы кубизма“, — заметил Крученых в одной из книг, — что поражает своей неожиданностью и многих сбивает с толку». Эротические мотивы, ощутимые в поэме, преисполнены этой насмешливой и провокационной игрой.

Пушкинские рисунки отличает точность движений и выразительность силуэтов, намеченных беглым контуром. Их главное качество — лапидарная простота, а присущие им динамика и четкость жеста вызывают у Якобсона неожиданную аналогию с набросками Пикассо. В этих работах заложены не только стремительность, ирония и легкость «играющего» Пушкина, Пушкина — богохульствующего гуляки и бонвивана, но и мудрость Пушкина-исследователя, разрушающего окостенелые канонические словесные и художественные формы и создающего новый язык, принадлежащий будущему.

В обращении футуристов к Пушкину, самому дерзкому русскому романтическому поэту XIX века, реформатору поэтического языка, нет ничего странного, ведь авангардное движение 1910-х годов имеет глубоко запрятанные романтические корни. Это особенно очевидно, если считать главным критерием романтизма разрыв со старым и открытие нового. «Романтиков постоянно характеризуют как пионеров душевного мира, певцов душевных переживаний. Между тем современниками романтизм мыслится исключительно как обновление формы», — ретроспективно замечал Якобсон.

Если согласиться с тем, что в России не было традиции преемственности, но существовала «традиция разрыва», то мы поймем слова Хлебникова о Пушкине, записанные им в альбом Жевержеева в 1915 году:

Будетлянин — это Пушкин в освещении мировой войны, в плаще нового столетия, учащий праву столетия смеяться над Пушкиным XIX века. Бросал Пушкина «с парохода современности» Пушкин же, но за маской нового сто летия. И защищал мертвого Пушкина в 1913 году Дантес, убивший Пушкина в 1837 году. «Руслан и Людмила» была названа мужиком с лаптями, пришедшим в собрание дворян. Убийца живого Пушкина, обагривший его кровью зимний снег, лицемерно оделся маской защиты его <трупа> славы, чтобы повторить отвлеченный выстрел по всходу табуна молодых Пушкиных нового столетия.

Это заявление одного из авторов «Пощечины общественному вкусу» помогает понять отношение раннего авангарда к традиции и истории. Хлебников подразумевает, что футуристы действительно считали себя подлинными наследниками поэта и, бросая вызов устоявшейся эстетической традиции, избитым обывательским истинам, занимали ту же позицию, что и сам Пушкин столетием ранее. В стремлении возродить «живой» образ бунтующего поэта они нападали на «академического» Пушкина, застылый, искаженный «профиль» которого насаждался официозом. Сравнивая придворного аристократа Дантеса, без колебаний застрелившего на дуэли величайшего национального поэта России, с современными критиками, жаждавшими «защитить» Пушкина от футуристов и готовыми уничтожить любое проявление нового гения во имя сохранения хрестоматийного канона, Хлебников подчеркивал, что у них с Пушкиным одни враги. Ни беспардонного ниспровержения, ни отрицания прошлого ради утопического будущего тут не было, хотя именно так это «бросание» с «парахода современности» трактовалось критиками.

18+

Комментарии (0)