Деньги — в искусство (вы тоже так можете!)

Айк Аджоглян

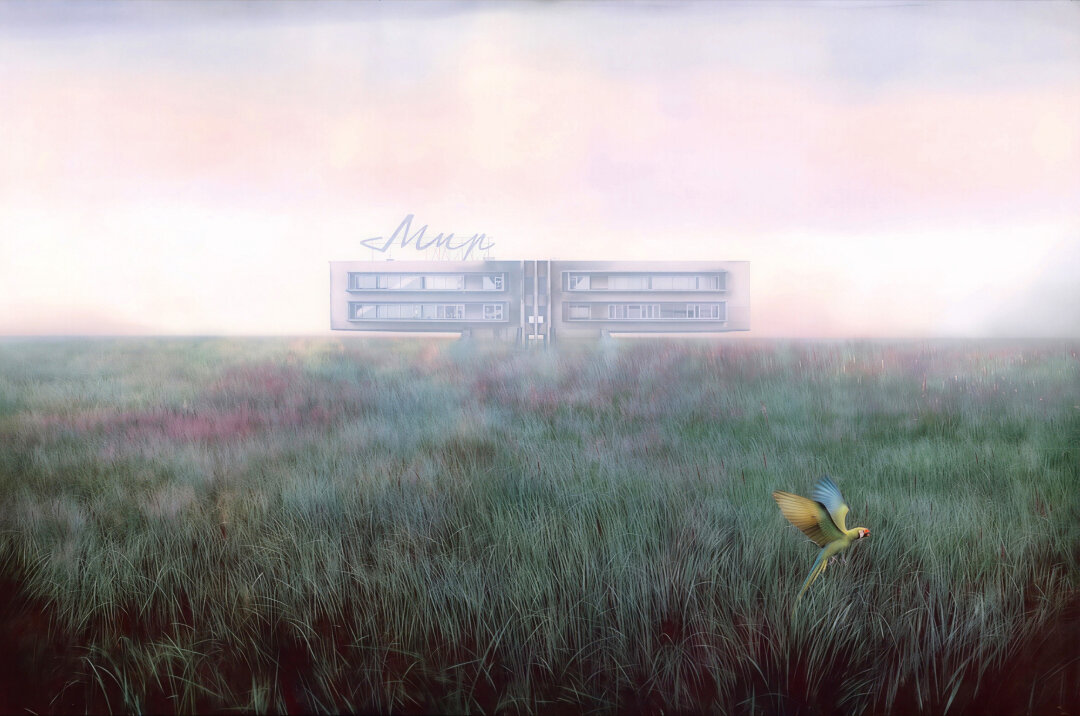

Петербургский медиаменеджер и владелец агентства по управлению репутацией Айк Аджоглян заинтересовался современным искусством сначала как профессиональный пиарщик — по его убеждению, художники часто первыми находят идеи, которые затем распространяются в рекламе, дизайне и PR. Возможно, поэтому в его коллекции много работ на злобу дня, вроде холста стрит-артиста Кирилла Кто 2022 года со словами «А как-нибудь можно, чтобы не так тревожно», коллажной работы самарского художника Миши Качикаракиса «Всадники апокалипсиса» или трехчастной композиции молодого фотографа Жени Коллинса «Чел.вечность» с документальным наблюдением за работой сотрудников полиции. При этом, как опытный пиарщик, Айк избегает чересчур раскрученных и сиюминутно хайповых авторов. «Важно обращать внимание на самых разных художников, в том числе из регионов России. Принцип коллекционирования — приобретать сердцем и мозгом то, что вызывает эмоции, пусть даже негативные, и отражает дух времени» — поэтому в коллекции Аджогляна есть фотографии 1970-х годов Франциско Инфанте-Арана и графика Ильи Кабакова, коллажи Леонида Борисова, полотна Егора Федоричева, лайтбоксы Александры Гарт, ассамбляжи Алексея Луки. Первый видеоарт — «Фейерверк на болоте» Сергея Прокофьева — Айк купил с выставки в «Третьем месте» после консультации с Мариной Лошак, советам которой доверяет больше, чем рекомендациям галеристов. Озаряемый тревожными вспышками заболоченный пейзаж теперь нон-стоп проецируется в загородном доме Айка. Одна из последних любимых покупок — холст Егора Федоричева из серии «Единство», который коллекционер увидел на выставке в Myth Gallery. Художник использовал коллаж из фрагментов полотен соцреализма, изображающих народную демонстрацию, и Айк видит в ней сходство с работами нонконформиста и советского бытописателя Михаила Рогинского. Аджоглян — патрон музея «Полторы комнаты», где весной прошла резонансная выставка Рогинского. Музей и магазин-кофейня «Конец прекрасной эпохи» — место силы Айка, куда он старается заходить чаще: просто выпить кофе или на спектакль, например «Исследование ужаса» Бориса Павловича. Ролевые модели коллекционера — Петер Людвиг и Соломон Гуггенхайм, которые превратили собирание предметов искусства в семейное дело. «Коллекция, как и репутация, строится не одно поколение, тут важна династийность, поэтому я прививаю детям интерес к современному искусству. Правда, сыну пока ближе старые мастера, например Рембрандт и Караваджо», — объясняет Айк.

Надежда и Гиви Ананьевы

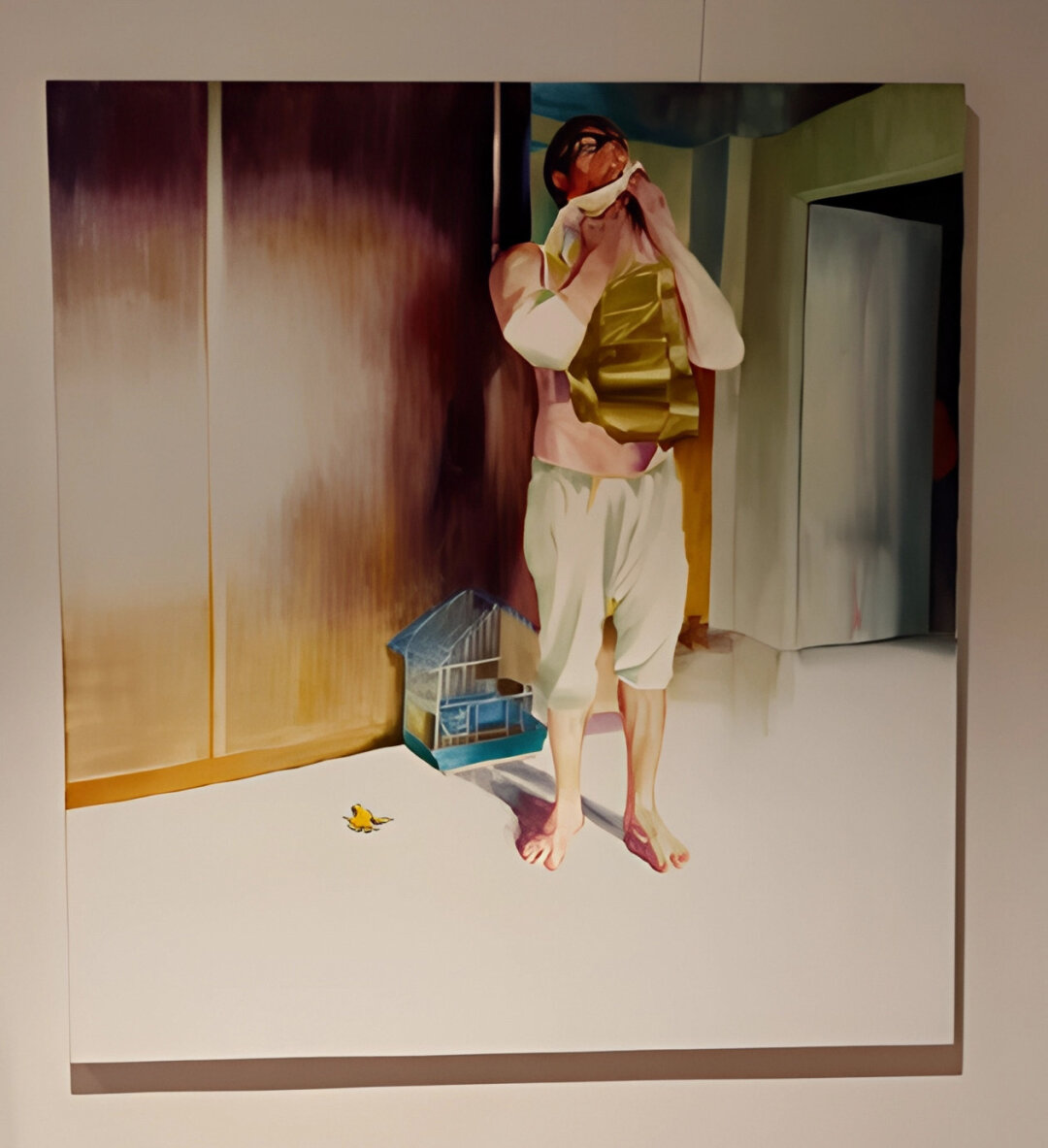

Дизайнеры, кураторы, коллекционеры и арт-консультанты не мыслят созданных ими интерьеров без искусства — одни из ключевых участников российского арт-рынка Ананьевы наблюдают за его эволюцией с момента зарождения в 1990-х: «Сфера, которая была хаотичной и спонтанной, наконец обретает свою форму», — отмечают они. Подход Ананьевых к коллекционированию органичен и интуитивен. «Мы покупаем не авторов, а работы. Важен контакт с произведением, а не просто имя художника», — подчеркивает Надежда. Одно из любимых направлений — графика: «Когда мы стали коллекционировать серьезное искусство, то не забывали про графику больших художников — Евгения Михнова-Войтенко, Евгения Чубарова, Олега Кудряшова. Но можем взять и неподписную, советскую и европейскую, предпочтительно 1970-х годов». Конечно же, насмотренность решает: несколько лет назад на ярмарке blazar открытием для пары стал тогда еще малоизвестный Евгений Музалевский, и они сразу же купили несколько холстов. «Мы даже не посмотрели на табличку с фамилией, — вспоминает Георгий. — Было мгновенное ощущение, что это наше». В коллекции Ананьевых есть участник арт-группы «Север-7» Леонид Цхэ (улов с арт-шоу Da!Moscow), нонспекуляторный Алексей Каллима, псевдонаивный самуилл маршак, представитель нового фигуративного искусства Михаил Левиус (моментальная покупка у pop/off/art), экспрессивный Михаил Доляновский и радикальный дуэт Вилкин/Бегальская. После выставки Михаила Рогинского в музее «Полторы комнаты» в Петербурге в вишлисте супругов одна из работ этого нонконформиста. Ананьевы любят покупать не только на ярмарках, но и у друзей-галеристов: Марины Гисич, Владимира Овчаренко, Сергея Попова, в Art4, PA gallery и петербургских MYTH и Namegallery. «Если бы у нас было 15 домов, мы бы все их заполнили искусством», — уточняет Надежда. «Когда стены уже не вмещают искусство, вот тогда вы действительно коллекционер», — шутит Гиви. А еще Ананьевы собирают предметы collectible art — японскую керамику, скандинавское стекло, винтажные украшения и даже французские гобелены 1970‑х годов. Для Ананьевых объединение и популяризация искусства и дизайна — важнейшая часть профессии: «Аукцион Vladey пригласил меня куратором двух больших аукционов и предаукционных выставок, и мы трижды принимали участие в Cosmoscow, в секции коллекционного дизайна, со своей галереей NG Gallery, где мы аккумулировали наши лучшие находки», — говорит Надежда.

Наталья Вознесенская

Коллекционер и меценат из Петербурга стала сооснователем фонда поддержки искусства уличной волны Inloco Initiative, который объединил ключевые инициативы по продвижению стрит-арта в России: Inloco Gallery, Институт исследования стрит-арта и паблик-арт-бюро «Новь», а главное — музей «Стрит-арт хранение». Эта революционная институция получила премию журнала Собака.ru «Петербург будущего — 2024» — коллекцию уличного искусства хранят, исследуют и показывают по музейным стандартам в собственном пространстве в «Севкабель Порту». Наталья не только поддерживает эту экосистему, но и владеет значительной частью коллекции. Это и 18-метровая инсталляция нижегородского дуо Максима Трулова и Ксюши Ласточки, работы стрит-артистов из объединения 10.203 с базой на «Исткабеле» (Никита Dusto! Максим Има! Турбен! Иван Ильинский! Хеато! Сергей Красавин!), керамические скульптуры Риты Хаак и еще более 500 работ от художников из 11 городов России. Весь этот массив максимально полно отражает, как живет стрит-арт в России. Среди последних пополнений — архив культового для сцены 2000-х граффитирайтера Коли Super.

В личной коллекции Вознесенской собран не только стрит-арт: «Красавицу» советской авангардистки Натты Конышевой она приобрела спонтанно, для интерьера, но с тех пор так и следует своей интуитивной и эмоциональной реакции. Наталья тяготеет к многослойному, порой темному искусству с выразительной энергетикой — среди ее любимых работ «Тушенош» Михаила Шемякина, эротичные образы Петра Швецова и провокационные фотографии Владислава Мамышева-Монро. Еще Вознесенская увлекается декоративно-прикладным искусством, ценя его тактильность и многодетальность.

Зоя Галеева

Патрон Музея современного искусства «Гараж» и меценат Пушкинского музея Зоя Галеева однажды стихийно купила в мае 2018 года на Tbilisi Art Fair пару гипсовых скульптур тегеранской художницы Ширин Шахруди (в Москву их везла мама Зои). «Во время пандемии я стала участвовать в онлайн-аукционах “Шар и Крест”, и оказалось, что это очень азартно». А дальше — снежный ком. В результате в ее коллекции уже около 500 работ по трем направлениям: арт-объекты (от ковров и 3D-печати до дерева, керамики и саунд-арта), фотография (концептуальная, фэшн, российская школа, где диджитал-портреты Олега Доу встречаются с классиками, такими как Питер Линдберг и Роберт Мэпплторп), а также искусство Глобального Юга, включая латиноамериканских и африканских художников.

В фокусе коллекции — трехмерные медиа и художники 1980–1990-х годов рождения, ровесники самой Зои и ее мужа: инсталляции Ирины Кориной и концептуальные исследования нижегородца Владимира Чернышева, бестиарий молодой художницы Марии Федоровой и поиски идентичности Ульяны Подкорытовой, ироничные послания Алины Глазун и поэтичный постапокалипсис Александры Гарт. Темы, которые особенно откликаются Галеевой: память, травма, ошибка, идентичность, локальные традиции и архаика. Собирает сердцем. «Хочу не могу», и мурашки побеждают любые таблицы. Рациональность — это скорее про мужа: «Так получилось, что Андрей разделяет мою страсть, но он очень вдумчивый. Он из Петербурга. Мне кажется, этим все сказано. Он не просто эрудированный, ему еще нужно все прочитать и проанализировать». Зоя — за интуицию, неожиданные встречи и долгую привязанность. Иногда — мгновенное решение, иногда — месяцы раздумий. Главное — чтобы «работа не отпускала». Как сказал один известный дилер: художник создает произведения, но сделать их привлекательными — задача галериста. Это очень точно, поэтому я отношусь к рынку современного искусства как к глобальной индустрии, основной движущей силой которой является маркетинг.

Коллекция для Галеевой — не просто владение, инвестиция или хобби, а обмен и диалог, способ быть в культурном контексте, развиваться через общение и расти через сопричастность. «Мне важен и социальный капитал, и интеллектуальная среда», — говорит она. Практически всё, что можно повесить, уже заняло целиком пространство в ее квартире, офисе и загородном доме. Остальное — на складе. Зоя собирается обустроить новое пространство для кураторских идей, в том числе камерных показов для коллег и друзей. В сентябре 2025-го в петербургской галерее Anna Nova (в рамках биеннале частных коллекций) открылась первая выставка ее собрания «Травма и перерождение». Более 80 работ (живопись, графика, фото, скульптуры и инсталляции) 30 важнейших имен от Полины Канис до Евгения Антуфьева и Ирины Кориной составляют проект про новые формы меценатства, личность коллекционера и искусство как инструмент внутренней трансформации.

Мариана Губер-Гогова

Коллекционер, соосновательница Artwin Gallery и основательница Gogova Foundation поддерживает молодых художников, организовывая им резиденции и выставки в Баку и Карачаево-Черкесии. С детства родители водили Мариану по музеям, потом она окончила факультет международных отношений в МГИМО и получила второе высшее на факультете искусств МГУ. Одними из первых приобретений Марианы стали живописное полотно греческой художницы Софии Мицолы (работу подарил муж на 14 февраля) и работа живущей в Нью-Йорке художницы с русскими корнями Эбечо Муслимовой. Темы личной коллекции Губер-Гоговой, где есть и живопись, и скульптура, и видеоарт, и графика, — телесность и идентичность, ошибки, травмы, феминность и личные переживания. Она собирает художников, с которыми не только работает, но и дружит. Часто Губер-Гогова устраивает плотную шпалерную развеску, при этом работы всё время ротируются между ее домами, выставками и архивом. Частные показы Мариана не устраивает, но с удовольствием проводит по своему дому экскурсии для друзей. «У каждого объекта есть своя история, и мы ее рассказываем», — делится галеристка. Сейчас в гостиной Гоговой холсты немецкой художницы, наследующей волне «новой вещественности» Рафаэлы Симон, находятся в диалоге с резидентом нижегородской студии «Тихая» Владимиром Чернышевым, исследующим формы культурной памяти, и лихо миксующим архаику, эзотерику и народные практики Евгением Антуфьевым. А в детских комнатах (у Марианы трое детей) разместились абстракции Кристиана Розы, нежные холсты Елены Поповой и цветные деконструкции Мики Плутицкой. «Коллекция, как и человек, отражает разные состояния. Нельзя быть в одной эмоции все время», — говорит Мариана. Из российских авторов собирает Анну Титову, Полину Канис, Диму Ребуса, Ольгу Чернышеву, Свету Шуваеву. Для Марианы покупка всегда эмоциональна, но за ней стоит анализ рынка, расчет и понимание цен, чему способствуют степень магистра международных финансов МГИМО и диплом Executive MBA Оксфордского университета. Иногда Губер-Гогова работает как байер: «Бдить за клиента — значит еще сильнее контролировать эмоции. Но искусство все равно делает свое». Мариана относится к арт-рынку как к сложной экосистеме. Она знает, где находятся мыльные пузыри, а где — настоящая ценность. Следит за мировыми трендами: «На Жана Дюбюффе — спад, как и на Алекса Каца. Заметно остыл рынок к африканским художникам». Говоря о российском арт-рынке, Мариана подчеркивает, что здесь всегда существует внутренний запрос на искусство. Это, по ее мнению, конкурентное преимущество в сравнении с другими странами, где арт-рынок вынужден создавать искусственные стимулы. Сейчас Мариана занята проектами Gogova Foundation, например выставкой художников из Средней Азии в Лондоне, которая пройдет после Бухарской биеннале в октябре 2025 года, во время Frieze Week в пространстве, курируемом ярмаркой, — No.9 Cork Street.

Ирина Дзюба

Когда директор по девелопменту MR Group в 2021 году приобрела фотографии пионера российской фэшн- и арт-фотографии Владимира Глынина и живопись супермодного Миши Никатина, то почти сразу подумала о создании не только коллекции, но и собственной галереи. Так всего год спустя открылась Seréne, у которой сегодня филиалы в Москве, Лугано и Лондоне. Ирина Дзюба следует принципу Пегги Гуггенхайм и приобретает по работе с каждой выставки своей галереи. Самое большое пополнение коллекции случилось после дебютной — с «Легкого оперения» в собрание Дзюбы отправились экспрессионистская живопись Ирины Петраковой и Jolie Alien, инсталляция Лизы Бобковой, керамика Светланы Цепкало и фотография Саши Mademuaselle. Любимые направления Ирины — фотография и фигуративная живопись. Коллекцию, где работы лауреатки премии Paris Photo Александры Катьер соседствуют с фэшн-мастодонтами Алессио Бони и Мариано Виванко, Дзюба показывает дома друзьям. Там же хранится импрессионистичная живопись из серии «Пловцы» Оли Австрейх, за которую на Cosmoscow 2024 прямо-таки бились на стенде Seréne (настоящий дефицит!), а также эмоционально важная работа мультидисциплинарного итальянского художника Джованни Леонардо Бассана, с соло-шоу которого галерея Seréne открылась в Швейцарии. Из совсем новых приобретений — психоделически яркие холсты Виктории Кошелевой и карандашные рисунки Евгении Буравлевой. «Часто мои гости просят найти им работы этих же художников, — замечает Ирина и добавляет, что спрашивать совета у галеристов — это не слабость, а стратегия. «Сразу каталогизируйте свою коллекцию, с самой первой покупки, даже если у вас еще немного работ. Ведите всю информацию». По словам Дзюбы, современный арт-рынок во всем мире становится все более локальным — например, в Швейцарии аудитория в основном интересуется художниками своего кантона. Усиление позиций женщин-художников — тоже важный и, кажется, необратимый тренд, потому в вишлисте Ирины после Венецианской биеннале значится холст китайской художницы Ю Хонг. Из вишлиста в коллекцию Дзюбы уже спешат: скульптура Егора Плотникова — сайт-специфик-инсталляция, которую он создал специально для Ирины, и объект из бисквитного фарфора Аркадия Петрова, также выполненный на заказ.

Андрей Егоров

Исполнительный директор Фонда Александра Пятигорского, посол TEDx в России и сотрудник «Яндекса» с детства собирал всё подряд — от монет до фигурок из «киндер-сюрпризов», а потом стал привозить из путешествий картины местных художников, не зная, что все это когда-нибудь назовут словом «коллекция». Одной из первых покупок Егорова стала работа Жоэля Ховера из студии художника на Кубе — через десять лет после этого автор-исследователь темы религиозности и духовности, сочетающий образы католицизма с афрокубинскими культами, оказался в национальной антологии искусства. И вскоре пришло понимание: в России молодое современное искусство стоит в разы дешевле. Так началась охота Егорова — за смыслами, историями и людьми. «Мне интересны художники, еще не забронзовевшие в статусе. Я хожу на выставки, езжу из Москвы в другие города, слежу за соцсетями, бываю в гостях. Иногда через аукционы покупаю у «именитых» авторов — люблю элемент случайности. Но четкого плана у меня нет. Я же не музей». Андрей собирает тех, кто говорит о человеке — о его одиночестве, попытках понять себя, о времени, в котором мы живем. В коллекции Егорова — уже культовые Recycle Group, Айдан Салахова и Павел Пепперштейн, суперактуалы Леонида Цхэ, Александра Цикаришвили, Matiush First, Влада Кулькова и Владимира Абиха. Есть и фото — авторства Георгия Гурьянова (но в планах и живопись!) и Тимофея Ради. «Когда-то я выиграл в телеграм-аукционе человечка из хлеба и соли Андрея Кузькина, на удивление дешево. А потом художник сделал по моей фотографии фигурку для нашумевшей инсталляции “Молельщики и герои” — более тысячи фигурок он разместил в отдельных ячейках-камерах. Все они были выдуманными персонажами, а у меня был персональный двойник. “Потоп” Леры Кузнецовой я преследовал два года — работа ездила по ярмаркам, но я знал, что она — моя. В итоге Лера сжалилась и продала». Ну а в вишлисте Андрея — амбициозные Фрэнсис Бэкон, Питер Дойг и Ансельм Кифер.

Егоров считает, что в искусстве важен не статус художника, а его намерение. «Мне неинтересна случайно удачная работа. Я хочу понимать: этот человек будет идти своим путем — долго, всерьез, возможно, всю жизнь». Летом 2024 года Егоров организовал вернисаж метафизических пейзажей Александра и Даниила Архипенко: под куполом Смольного собора в Петербурге их картины демонстрировались под звуки летних гроз. А еще Андрей два года подряд превращал обычный гараж напротив московского Большого зала консерватории в ночную галерею Diodia Night Gallery, где показывал работы молодых художников, которых сам и собирает. Часто выставки оказывались дебютными и становились важной строчкой в CV авторов. В ночной галерее он устроил персональные выставки экспрессионистичного нижегородца из «Тихой» Никиты Пирумова, выпускника МГАХИ имени Сурикова Андрея Архипова, мультимедиахудожницы Иры Петраковой, а арт-объекты Олега Фролова затем стали частью проекта, который был представлен в «ГЭС-2». На выставке в гараже в диалог вступали работы авторов разных поколений — 28-летнего Дани Пирогова и 70-летнего Николая Наседкина. В июле 2025 года гараж, который был внешними стенами территории Храма Малое Вознесение, снесли в интересах московского девелопера, чтобы построить элитное жилье. А летом 2025-го в рамках биеннале частных коллекций работы из собрания Андрея показала 159F Gallery в пространстве Cube.Moscow: в экспозиции «Контуры ожидания» приняли участие супермодные авторы Matiush First, Никита Пирумов и Даня Пирогов.

Совет начинающим коллекционерам: «Покупать не раздумывая — ошибки научат лучше всего. Современный арт-рынок в России — рулетка. Цены нестабильны, вторичный рынок почти не работает. Но появляются новые покупатели, — кажется, интерес к искусству становится чем-то нормальным».

Дмитрий Журкин

Организатор и идеолог премии и ярмарки Scan, ключевого арт-события Зауралья, говорит так: «Я считаю, что коллекция — это четкая концепция и цель. А у меня скорее собрание, которое я начал формировать около двух с половиной лет назад». Первой работой стала скульптура мастера деконструкции Петра Дьякова «Джимми», выполненная из акрилового композита. Ее Дмитрий увидел на ярмарке Cosmoscow, а позже, в петербургской галерее Anna Nova, решил приобрести. В 2024 году компанию «Джимми» составили работы абстракционистки Анны Снегиной, мастера коллажа Игоря Тишина, а также красноярских трикстеров Сани Закирова и Гриши Шарова, с которыми Дмитрий сотрудничал в проектах своей ресторанной группы Berrywood Family. «В моем собрании есть работы авторов, с которыми мы делали коллаборации для нашего бара “Булгаков” и ресторана Tunguska. Искусство для нас — способ не просто украсить пространство, но и выразить концепцию каждого проекта на более глубоком уровне».

Особое место в коллекции Дмитрия занимает картина Игоря Тишина Disco, купленная на Scan Fair. «Она связана с ночной жизнью, а я проработал в клубах 15 лет. Я покупаю работы, которые рождают во мне эмоции».

Главный фокус Журкина — сибирские художники, особенно красноярцы. «Это моя маленькая миссия — поддерживать местное арт-комьюнити». На второй Scan Fair, которая прошла в июле, было запущено новое направление — промышленный дизайн и цифровое искусство. В итоге зрители потратили 8,1 миллиона рублей, а работы Тишина снова пополнили коллекцию Дмитрия.

Ольга Звагольская и Дмитрий Гачко

Владельцы ITGlobal, международного поставщика ИТ-услуг, а заодно и петербургского особняка XIX века, где в пространстве «Третье место» прошла одна из лучших выставок 2024 года «Скрытое» с архивной работой AES + F, а также «Занавесом» и видеоартом Хаима Сокола, Ольга Звагольская и Дмитрий Гачко проводят ежегодную ярмарку молодого современного искусства TPAF (Third Place Art Fair). В 2023 году они основали фонд поддержки искусства «Третье место» — сначала как продолжение нативной NFT-платформы Third Place NFT с работами современных российских художников, а также амбициозного проекта «Величайшие шедевры мирового искусства», токенизирующего реальные культурные ценности, чтобы с помощью технологии коллективного владения люди могли создать цифровые частные коллекции. Но в итоге Ольга и Дмитрий решили собрать физическую институциональную коллекцию, обращаясь к лучшим искусствоведам страны Ивану Чечоту, Анатолию Любавину, Евгении Вороновой, Марине Шульц. На осенней ярмарке TPAF 2024 пара приобрела в фонд более двадцати работ, среди которых холсты Александра Кипсоне из серии «Культурная дислексия», абстракция стрит-артиста Анатолия Акуе, а также тиражные офорты Алены Новиковой (alenka). Важной частью коллекции Звагольской и Гачко стало аутсайдерское искусство — работы пациентов психиатрической больницы святого Николая Чудотворца, созданные в рамках арт-терапии. «Творчество аутсайдеров — это особенный мир, требующий внимания и бережного отношения. Оно нуждается в поддержке, и мы рады быть ее частью. А еще — это самые искренние и трогательные произведения, которые я видела за последнее время», — поделилась Ольга. Фонд «Третье место» не ограничивается исключительно современным искусством — в этом году экспертный совет одобрил приобретение живописи в стиле рондизм Юрия Косаговского. И кроме того, фонд принял в дар генеративную графику «Утро, день, вечер цветка» медиахудожницы Dariella — «выпускницы» первого потока основанной фондом в 2024 году резиденции для диджитал-художников. Личная коллекция Ольги и Дмитрия строится по совершенно иному принципу. «Здесь нет системы или строгого отбора — все очень субъективно. Мы выбираем работы, которые вызывают у нас сильный эмоциональный отклик и связаны с личными историями. Самая первая в коллекции — огромный холст Евгении Вороновой “Пространство памяти”, где художница миксует фигуративные и абстрактные сюжеты. Я купила его в 2017 году, когда о “Третьем месте” еще никто и не думал. Тогда у меня даже не было квартиры с потолками, способными вместить такую вещь, и картина временно поселилась в офисе. Но я влюбилась — сначала в Женю, а потом уже в ее искусство», — рассказывает Ольга Звагольская.

Стелла Кесаева

Меценат и коллекционер в 2003 году основала фонд Stella Art Foundation, чтобы поддерживать российское искусство и популяризовать его за рубежом. Одним из первых значимых проектов фонда стала выставка Ильи и Эмилии Кабаковых «Случай в музее и другие инсталляции» в Государственном Эрмитаже в 2004 году — в сотрудничестве с Музеем Соломона Гуггенхайма. Проект открыл путь для дальнейших выставок российских художников в крупнейших музеях мира: в венском Музее истории искусств Stella Art Foundation устроил выставки представителя соц-арта Бориса Орлова и важнейших московских концептуалистов Игоря Макаревича и Елены Елагиной. В 2019 году фонд отправился на 58-ю Венецианскую биеннале современного искусства с совместным с Пушкинским музеем сайт-специфик проектом «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто», для которого в церкви Сан-Фантин современные художники Ирина Нахова, Дмитрий Крымов, Эмилио Ведова переосмыслили наследие великого венецианца.

Коллекционирование для Стеллы началось с приобретения работы Энди Уорхола «Кот» в 2002 году. А на сегодняшний день в ее собрании более 1 000 единиц хранения. Помимо Дэмиана Херста, Билла Виолы и Роберта Мэпплторпа, это холст-мистификация «Женщина с тканью. Шарль Розенталь» Ильи Кабакова, одного из нескольких российских художников в сегменте «голубая фишка» (авторы, лидирующие на международных аукционных торгах. — Прим. ред.), а также работы соц-арт-дуэта Комар и Меламид, классика неофициального искусства Ивана Чуйкова, иронического деконструктивиста Дмитрия Пригова. Формирование личной коллекции для Кесаевой — глубоко интимный процесс, где рациональные критерии уступают место внутреннему чувству: «Определить конкретные темы или эстетические приоритеты практически невозможно. Это всегда очень субъективный выбор». В своем собрании коллекционер выделяет работы, которые принимали участие в важнейших проектах Stella Art Foundation, например, работы из серии «Исчезновение» Игоря Макаревича. Многие вещи были созданы специально для выставок. «Раз в несколько лет мы устраиваем показ моей частной коллекции. Ее ядро составляет классика концептуализма и соц-арт — при покупке эмоции порой играют ключевую роль. Но я ни разу не пожалела ни об одном приобретении и у меня никогда не возникало желания расстаться с какими-либо работами или создать фонды обмена».

Говоря о российском арт-рынке, Стелла отмечает, что он остается хаотичным и непредсказуемым, а еще отсутствуют налоговые льготы для покупателей искусства. Начинающим энтузиастам совриска Кесаева дает такой совет: «Слушайте себя, создавайте коллекцию, которая будет умной, красивой и радостной. Ведь это очень личное, нечто, связанное с тонкими мирами».

Ирина Седых

Определение «коллекционер» не вполне раскрывает вклад Ирины Седых в развитие современного искусства в России. Под ее руководством благотворительный фонд поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства «ОМК-участие» реализовал десятки культурных и благотворительных проектов по всей России, основные из которых сосредоточены в Выксе. В прошлом году коллекция семьи Седых впервые была показана в Музее истории Выксунского металлургического завода. В рамках выставочного цикла «Путевые заметки» запланированы четыре экспозиции, каждая из которых раскрывает разные стороны коллекции. Уже показаны две из них — «Дорога» и «Перекресток». Первая часть, «Дорога», рассказывала о путешествии как символе коллекционирования, где каждая работа становилась важной остановкой. Все начиналось с «Пустой картины» Ильи Кабакова — чистого листа, откуда берет начало любое собрание. «Календарь» Евгения Кравцова напоминал о спешке перед дорогой, о разбросанных вещах, забытых мелочах. В «Сидящих» Эдуарда Гороховского ощущалось напряжение перед важным шагом. Окна в работах Саяна Байгалиева, Николая Касаткина и Ивана Чуйкова открывали границу между привычным миром и неизвестностью. А пейзажи Александра Виноградова и Егора Плотникова передавали сам ритм пути — с его повторяющимися видами, ускользающими деталями и моментами, которые запоминаются навсегда.

В мае стартовала вторая часть цикла «Путевые заметки» — «Перекресток», где куратор Моника Норс исследовала тему пересечений, переходных состояний и выбора. В октябре откроется третья часть: «Привал» посвящен систематизации и переосмыслению полученных за путешествие впечатлений, рефлексии прожитого опыта, анализу и выявлению внутренней логики собрания. «Для нас очень интересно наблюдать за кураторским взглядом на коллекцию и ее исследованием, — рассказывает Ирина Седых. — Потому что путь коллекционера — это тоже постоянное движение и поиск новых смыслов». В собрании семьи Седых больше тысячи работ, от классиков вроде Поленова и Маковского до концептуальных высказываний Кабакова и Булатова, визуальной мифологии Леонида Тишкова, а также молодых авторов, среди которых мастер минималистичного пейзажа Дима Филиппов, исследователь городской среды Саян Байгалиев, междисциплинарная художница Лиза Бобкова. «Для нас важно, чтобы новые работы вступали в диалог с теми, что уже есть в собрании, дополняя друг друга, — говорит Ирина. — Коллекция — это всегда про сочетание личного, эмоционального и рационального».

Искусство для Седых — живая среда. С ее подачи культурная жизнь закипела в Выксе — моногороде, где исторически главным было производство. Сначала это был фестиваль уличной культуры «Арт-Овраг» (позже «Выкса-фестиваль»). Потом — арт-резиденция «Выкса», где художники (проекты для резиденции в разные годы создавали Владимир Наседкин, Татьяна Баданина, Слава Нестеров, Диана Капизова, Даня Пирогов, Ирина Затуловская) и горожане стали менять пространство вокруг себя. За десяток лет в Выксе появилось более 85 муралов, самые масштабные — в индустриальном арт-парке на территории завода ОМК. В нем нашли свое место и знаковая фреска Эрика Булатова (художник-легенда приезжал создавать ее сам!) — контаминация двух его культовых работ — «Стой — иди» (1974) и «Амбар в Нормандии» (2013). А еще в Выксе теперь «самый большой в мире мурал» моднейшего граффитчика Миши Most «Эволюция-2» (площадью 10 800 квадратных метров!) и самый «свежий» — «Храм труда» в виде барельефа, вдохновленного фризом Парфенона и воспевающего рабочего человека. Его придумало екатеринбургское стрит-арт объединение Spektr.

Ксения Чилингарова

Основательница бренда Arctic Explorer и арт + фэшн-журнала Badlon Ксения Чилингарова не собиралась быть коллекционером: «Фотографы и художники, с которыми я общалась, постоянно что-то мне дарили». Осознанный старт случился на аукционе благотворительного ужина Cosmoscow в 2012 году, где Ксения приобрела работу Ольги Чернышевой «Кораллы» — инсталляцию, исследующую природу и искусственное, органичное и индустриальное. «Это был импульс помочь и одновременно почувствовать: искусство должно работать — внутри, снаружи, в контексте. Кстати, моду я тоже воспринимаю как практику коллекционирования». Ксения продолжает собирать работы своих друзей — психоделично-романтичную живопись Виктории Кошелевой, пленочные фотографии Евгения Шишкина и фотопанно сына куратора Ольги Свибловой Тима Парщикова. Но в ее коллекции появились и тяжеловес Евгений Антуфьев, и важный воронежский художник Кирилл Гаршин, коллажи перформансистки Оли Кройтор и рукотворные вышивки Ирины Петраковой. На вопрос о трендах Чилингарова отвечает с осторожным скепсисом: живопись, по ее мнению, сейчас в легком ступоре — слишком многое уже сделано, и нередко повтор становится нормой. «Я ищу честность и искренность. Художник, который не просто художник, а чуть-чуть поэт, философ, проповедник — это мне близко». Картина мечты? «Хочу Тимура Новикова. Очень».

«Мне важно, чтобы работа вызывала эмоцию. Иногда даже недоумение — это уже хороший знак. Если не понимаешь, что перед тобой, значит, надо копать. Разобраться. И, может быть, купить», — для этого она посещает студии, мастерские на «Винзаводе» и выставки, среди которых ей особенно запомнились Фрэнсис Бэкон в Центре Помпиду, Марк Ротко в первом здании «Гаража», коллекция Георгия Костаки в Новой Третьяковке и выставка Роберта Фалька. В 2025 году Ксения стала куратором предаукционной выставки Cosmoscow «Несколько поводов доверять себе» — придумала тему и выбрала работы для торгов в поддержку фонда ярмарки: «У меня есть свои фавориты. Это Полина Рукавичкина, фотограф, с которой мы уже сотрудничали для Badlon — очень нравится, как она работает с цветом. Николай Бахарев — потрясающий советский художник. Очень чувственный, очень про то, что нужно доверять себе. И главное, живопись Вики Бегальской и Александра Вилкина — невероятный колорит и композиция».

Текст: Петр Иванов, Дарья Коноваленко. Фото: архивы пресс-служб

Комментарии (0)